ページ内リンク

低圧側配管(蒸発器→圧縮機)P132~P134

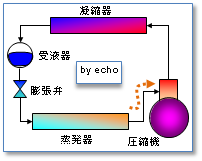

吸込み配管は、右図の橙色点線部分で、蒸発器から圧縮機までである。混同、混乱、錯乱しないように、配管箇所をを意識して問題を解きましょう。

なんといっても、油戻し、液圧縮に、関連した問題が多い。トラップが出てきたりするので、自らトラップに落ち込み、凹まないようにしましょう。

『初級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<8次:P132~P134 (10.6 低圧側配管)>です。

吸込み配管のサイズP132

蒸気速度の具体的数値が登場するので覚える必要がある。 横走り管 約3.5m/s以上

立ち上がり管 約6m/s以上

←テキスト<8次:P132 (10.6.1 吸込み上記配管サイズ (1))>

・圧縮機吸込み管の管径は、冷媒蒸気中に混在している油を、最小負荷時にも圧縮機に戻せるような蒸気速度が保持でき、かつ、過大な圧力降下が生じない程度の蒸気速度を上限として決定する H16/10 H21/10

【◯】 その通り!

テキスト<8次:P132>冒頭の太字、重要な一文。平成16と21年度に(コピペ?)出題されている。

・吸込み管の管径は、冷媒蒸気中に混在している油を、最小負荷時にも確実に圧縮機に戻せるような蒸気速度が保持できるように選定する。 H23/10

【◯】 OK牧場!

吸込み管といえば、圧縮機吸込み管と思って良い。なぜならば、テキストがそんな感じだから…。

・フルオロカーボンは油と溶けあうので、吸込み配管での冷媒蒸気の流速にあまり注意しなくても、油は圧縮機に戻ってくる。 H12/10

【×】 冷媒の流速を適切に保持しないと油は戻ってこない。

テキスト<8次:P132 (10.6.1 吸込み上記配管サイズ (1))>です。

・横走り管 約3.5m/s以上

・立ち上がり管 約6m/s以上

・軽(最小)負荷時にも、重(最大)負荷時にも返油のために必要な最小蒸気速度を確保するために、二重立ち上がり管を設けると良い。 ← <8次:P133 5行目辺り>

・冷媒蒸気中に混在している冷凍機油を戻すために圧縮機の吸込み配管径を小さくして冷媒流速を大きくすると、吸込み圧力は低下する。 H24/10

【◯】 チョと、24年の問題は嫌らしい。

全体的知識があれば、すんなり解けるかもしれない。とりあえず、<8次:P132~P133を読むしかないかな。じゃ、頑張って。

【続き】

とは、いうものの、吸込み圧力が低下するとか、ドコに書いてある?

ぅ~ん、そうだねぇ、<8次:P132 (10.6.1 吸込み上記配管サイズ)の冒頭3行目 かつ、過大な…<略>

あたりから読み解くと、蒸気速度が大きくなると、圧力降下が大きくなって、吸込み圧力は低下する。って、ことだと思う。じゃ、健闘を祈る。

(1)蒸気速度 P132

・フルオロカーボン冷凍装置の吸込み配管では1m/s以下の流速にし、油が確実に圧縮機に戻るようにする。 H20/10

【×】 ぉっと~、平成20年度は具体的な数値がでてきました。

でも、しかし!あなたは「1m/s以下」という変な?数値に惑わされないと思う。テキスト<8次:P132 (1)>

・フルオロカーボン冷凍装置の吸込み配管では、油が確実に圧縮機に戻るようにするため、横走り管では横走り管約3.5m/s以上、立ち上がり管では約6m/s以上を確保する。 by echo

【◯】 題意の通り。テキスト<8次:P132 (1)>圧縮機吐出しガス配管と同じ(テキスト<8次:P128 (1))数値です!!

(2)圧力降下と騒音 P132

(3)摩擦損失による圧力降下 P132

・吸込み蒸気配管の摩擦損失による圧力降下が大きいと、圧縮機の能力に影響するので、吸込み蒸気の飽和温度の2Kに相当する圧力降下を超えないようにする。 by echo

【◯】 「吸込み飽和温度2K相当圧力降下」と覚えておけばいいかな。テキスト<8次:P132 (3)>

吸込み配管の防熱と防湿P132

断熱材が劣化してくると、運転中冷凍機の配管からボタボタと結露水がけっこう垂れる。運悪く、トテも偉い人や来賓なんか来ると見臭いし、この問題が解けるような人だったら当然ツッコミが入るから、上司は(部下も)いろいろと大変だよね。

も、もちろん、性能的にまずいですからね。テキスト<8次:P132 (10.6.2 吸込み蒸気配管の防熱)>の4行から出題です。

・圧縮機吸込み配管は、防熱が不十分であると、吸込み蒸気温度が上昇し、圧縮機吐出しガス温度が異常に高くなり、油を劣化させたり、冷凍能力を減少させることがある H16/10

【◯】 吸込み蒸気温度が上昇すると過熱度が大きくなって吐出しガス温度が上昇する。

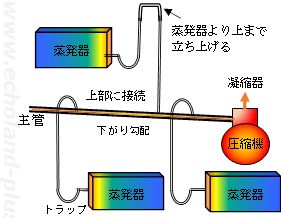

吸込み配管の油戻しP132~P134

冷媒配管のトリは、これだ。問題作成者は、油戻しと液戻りで混乱させ、トラップや液圧縮で困惑させ、あなたを攻めたてあざ笑うだろう。テキストを一度で良いから熟読し図もよく見てイメージを組み立てておきましょう。

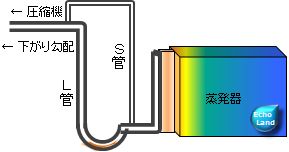

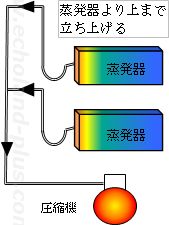

二重立上り管P132~P133

- 容量制御時、蒸気速度が落ち油を運びきれずトラップに溜まる。

- 蒸気は「S管」を通る。

- 全負荷時になると蒸気速度が上がりトラップの油がなくなる。

- 蒸気は「L管」と「S管」両方を通る。

・吸込み配管の二重立ち上がり管は、主として圧縮機への液戻り防止のために設けられる。 H10/10

・圧縮機吸込み管の二重立ち上がり管は、冷媒液の戻り防止のために設置する。 H19/10

【両方 ×】 テキスト<8次:P132~P133 ((1) 二重立ち上がり管)>を一度熟読されたい。

圧縮機吸込み配管の二重立ち上がり管は、管内蒸気速度を適切な範囲内にし圧縮機への油を戻すために設けられる。

・圧縮機吸込み管のニ重立ち上がり管は、冷媒液の戻り防止のために使用される。 H26/10 R01/10

・圧縮機吸込み蒸気配管の二重立ち上がり管は、冷媒液の戻り防止のために使用される。 H29/10

【両方 ×】 油戻しが可能な蒸気速度を保つため

・容量制御装置をもった圧縮機の吸込み蒸気配管では、アンロード運転での立ち上がり管における冷媒液の戻りが問題になる。一般に、圧縮機吸込み管の二重立ち上がり管は、冷媒液の戻り防止のために使用される。 R04/10

【×】 テキスト<8次:P132最後の行~P1339行目辺り迄> 正しい文章は、

容量制御装置をもった圧縮機の吸込み蒸気配管では、アンロード運転では油戻しが可能な蒸気速度を保てるかが問題になる。一般に、圧縮機吸込み管の二重立ち上がり管は、管内蒸気速度を適切な範囲内にし圧縮機への油を戻すために使用される。

UトラップP133

Uトラップについては、テキスト<8次:P124 (9)>と<8次:P133((2) Uトラップの回避)>に、記されているので両方を整理して頭に入れておけば完璧です。

・圧縮機の再始動時の液圧縮を防止するため、横走り吸込み配管の途中にはUトラップが設けられている。 H11/10

【×】 横走り管にUトラップをつけては絶対駄目。テキスト<8次:P133 (図10.18 配管中のトラップ)>

再始動時や軽負荷から全負荷に切り替わったときにトラップにたまった液が一気に圧縮機へ…。

・横走り吸込み配管にUトラップがあると、軽負荷運転時や停止時に油や冷媒液が溜まり、圧縮機の再始動時に液圧縮の危険を生じる。 H18/10 H21/10

(「危険がある」、他同じ。) R07/10(「液が、たまり」、「危険がある」、他同じ。)

【◯】 Uトラップは、どこに必要でどこに不必要(付けてはいけない)のか…、テキストを読んでノートに書いてみよう。あなたなら覚えられるはずだ。

・横走り管の途中にはUトラップを設け、冷媒液を保持するようにする。 H20/10

【×】 この問題はココと、【冷媒配管の基本】ページの「冷媒配管について」の両方に置く。

テキスト的には<8次:P124 (9)>と<8次:P133((2) Uトラップの回避)>からの、問いなのだろうか。横走管にはトラップを設けず、冷媒液が溜まらないようにする。

・横走り吸込み管にUトラップ(U字状の配管)があると、軽負荷運転時や停止時に油や冷媒液がたまり、圧縮機の始動時やアンロードからフルロード運転に切り換わったときに液圧縮の危険がある。 H27/10

【◯】 ぅむ。少々長い問題文ですが素直な良い問題だね。

と、思ったけれど、「アンロードからフルロード運転に切り換わったとき」は、テキスト<8次:P133((2) Uトラップの回避)>では触れていないんだな。 テキスト<8次:P124 (9)>に記されているので見てくれたまえ。P133とP1124のミックスコラボ問題でした。

・圧縮機の近くに吸込み蒸気の横走り管がある場合、横走り管中にUトラップがあると、軽負荷運転時や停止時に油や冷媒液がたまり、圧縮機の再始動時に液圧縮の危険が生じる。 H28/10

【◯】 素直な良い問題ですね。テキストは<8次:P133((2) Uトラップの回避)>に、ズバリ的。

・横走り吸込み蒸気配管に大きなUトラップがあると、トラップの底部に油や冷媒液の溜まる量が多くなり、圧縮機始動時などに、一挙に多量の液が圧縮機に吸い込まれて液圧縮の危険が生じる。 R02/10

【◯】 激動の令和の「Uトラップ」は、あなたならもう大丈V!

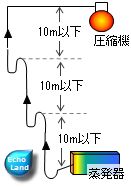

中間トラップP133

テキストは<8次:P133 ((3) 吸込み立上り管の中間トラップ)>

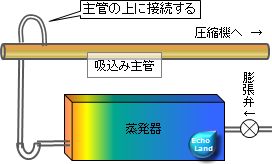

吸込み主管への接続P133,P134

1問しか見当たらない。(2019(R1)/07/27記ス)

テキストは<8次:P133 ((4) 吸込み主管への接続)>

並列運転の吸込み立上り管P134

並列運転は、蒸発器の高さや圧縮機の位置で、文章の言い回しが違うので、よく読んで整理しましょう。

"並列運転の蒸発器がある吸込み蒸気配管"

"2台の蒸発器が異なる高さにあり圧縮機が下側にある場合"

おまけ

・吸込み配管の施工が原因で、圧縮機の始動時に液圧縮は生じない。(圧縮機の構造・作用の問題)H09/05

【×】 吸込み横走り管にUトラップがあると、軽負荷時や停止中に油や冷媒液が溜まり、再始動時に液戻りが生じる。

03/04/・ 05/03/20 07/03/24 08/03/13 08/04/20 09/05/29 10/09/08 11/06/30 12/06/02 13/07/06 14/07/25 15/06/21 16/08/19 17/11/28 19/11/23 20/06/27 21/01/16 22/01/16 23/11/29 24/11/21 25/12/08

『初級 冷凍受験テキスト』8次改訂版への見直し、済。(22/01/16)

修正・訂正箇所履歴

【2016/06/04 新設】

- 挿絵を挿入、文章見直し(2019(R1)/07/27)

- テキスト8次改訂版(R01(2019)-11月改訂)へ対応、および、文章を見直し。(2020(R02)/06/27)

- 予想問題by echo追加、その他全般的に見直し。(2022(R04)/01/16)

- 「並列運転の吸込み立上り管」を追加。(2022(R04)/03/26)

- 「並列運転の吸込み立上り管」の2問目の答えが開かなかったので修正。(2024(R06)/07/08)

-- コラム --

【参考文献】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院