ページ内リンク

構造と伝熱(1) P86~P88(P86~P88)

「学識」問5で出題される、水冷凝縮器の「横型シェルアンドチューブ凝縮器」「二重管凝縮器」「ブレージングプレート凝縮器」を集めてあります。テキストは<9次:P86~P88>(P86~P88)です。

各々の凝縮器の、「管内」「管外」に、なにが流れているのか整理しましょう。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

横型シェルアンドチューブ凝縮器 P86~P87(P86~P87)

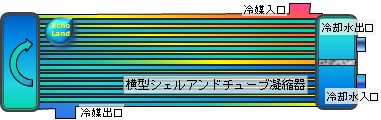

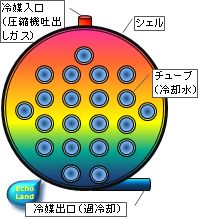

図は、シェルアンドチューブ凝縮器断面図の概略図である。シェル(円筒胴)の中に、冷却水が通るチューブ(管)が配置されている。テキストでは<9次:P87 上>に詳細図が記されている。一度ジックリ見て読んでイメージを膨らませてほしい。

横形シェルアンドチューブ凝縮器の概略図

横形シェルアンドチューブ凝縮器(断面図)概略図

- 上部より圧縮機吐出しガスが入ると、冷却管で冷却され外表面に凝縮し、液滴となって落下し下部に冷媒液が溜まる。

- 最下部の冷却管が液に浸され、過冷却を図るとともに、受液器の役目も持たせる場合がある。コンデンサ・レシーバ(受液器兼用水冷凝縮器)

テキストでは、このシェルアンドチューブ凝縮器が水冷凝縮器の中心となって進んでいきます。

・水冷シェルアンドチューブ凝縮器は、冷却管内を冷却水が流れ、管外面で冷媒蒸気が凝縮する。 H17学/05

【◯】 ぅむ。「冷却管内を冷却水、管外面で冷媒蒸気」これは暗記。テキスト<9次:P86右下~P87左上>

横形シェルアンドチューブ凝縮器(断面図)概略図

・横型シェルアンドチューブ凝縮器は、横置きされた鋼板製の円筒胴内に多数の冷却管を配置したもので、冷却管はその両端を鋼製管板に拡管して圧着されている。冷却水は冷却管の外側を流れる。 H21学/05

【×】 むむ、冷却水は冷却管の内側です。冷媒が外側。テキスト<9次:P86右下>

「拡管」というのは、管を拡げる(広げる)ということと思われる。空冷凝縮器の説明ですが<9次:P83の左下あたり>を読み図7.4を見れば分かるでしょう。頑張れー。

・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器は、横置きされた鋼板製の円筒胴内に多数の冷却管を配置したもので、一般的には冷却管はその両端を鋼製管板に拡管して圧着される。水室カバーは取り外し可能な構造になっている。 H27学/05

【◯】 ぅむ。テキスト<9次:P86右~P87左>をうまくまとめた感じでつね。よく読んでイメージしておくしかないでしょう。

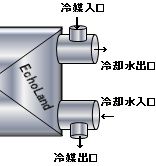

二重管凝縮器 P87~P88(P87)

二重管は忘れた頃に出題される。

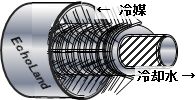

・水冷凝縮器として使用されている二重管凝縮器は、同心の二重管よりなり、一般的に冷媒蒸気は二つの管の隙間を上から下へ向かって流れ、冷却水は内側の冷却管内を下から上へ向かって流れる。 H28学/05

【◯】 ぅむ。

・二重管凝縮器は、同心の二重管よりなり、一般に、冷媒蒸気は二重管の隙間を流れ、冷却水は内側の冷却管内を冷媒の流れ方向と逆向きに流れる。 R01学/05

【◯】 その通り。テキスト<9次:P87 図7.12>を参照のこと。

・ 二重管凝縮器は、冷媒流れ抵抗により長さが制限されるため、容量を増やすには並列につなぐ必要があり配管が複雑になるため、小容量のものに使用されている。by echo

【◯】 たしかに見た目で、そう感じますね。テキスト<9次:P88左上の3行>

・二重管凝縮器は、構造上、シェルアンドチューブ凝縮器に見られる管板は不要であるが、冷媒側の流れ抵抗によりその長さが制限される。そのため、熱交換容量を増やそうとすると、複数の二重管を並列に配置して使用する必要があり、配管が複雑になることから、もっぱら小形の冷凍装置に使用される。 R07学/05

【◯】 テキスト<9次:P87右下~P88左上の3行>を上手にまとめた問題文です。👍️

ブレージングプレート凝縮器 P88(P90)

このブレージングプレート凝縮器は、H23(2011)年12月の7次改訂版から、追加された。テキスト<9次:P88>(P90)

・ブレージングプレート凝縮器の伝熱プレートは、銅製の伝熱プレートを多層に積層し、それらを圧着して一体化し強度と気密性を確保している。

H26学/05 H30学/05( 一体化し、強度と

句読点があるだけ)

【×】 間違いは2つ。正しい文章にしておきましょう。テキスト<9次:P88左>

ブレージングプレート凝縮器の伝熱プレートは、ステンレス製の伝熱プレートを多層に積層し、それらをろう付け(ブレージング)して一体化し強度と気密性を確保している。

今後、このブレージングプレート凝縮器は結構出題されるかもしれません。熟読してください。

・プレージングプレート凝縮器は、一般的に小形高性能であり、冷媒充てん量が少なくてすみ、冷却水側のスケール付着や詰まりに強いという利点がある。 H28学/05

【×】 冷却水側のスケール付着や詰まりしやすい感じがしますよね!?テキストは<9次:P88右上> 正しい文章にしておきましょう。

プレージングプレート凝縮器は、一般的に小形高性能であり、冷媒充てん量が少なくてすむ。しかし、冷却水側のスケール付着や詰まりに注意する必要がある。

・ブレージングプレート凝縮器は、板状のステンレス製伝熱プレートを多数積層し、これらを、ろう付けによって密封した熱交換器である。この凝縮器は、小形高性能であり、冷媒充てん量が少なくて済むことなどが特徴である。 R02学/05

【◯】 上記2つの問題文章を上手にまとめた良い日本語の問題です。テキスト<9次:P88>

・ブレージングプレート凝縮器は、一般に、小形高性能であり、冷凍装置への冷媒充填量が少なくてすみ、冷却水側のスケール付着や詰まりに注意する必要がない。 R06学/05

【×】 H28と同等だが別にした。正しい文章は、

「ブレージングプレート凝縮器は、一般に、小形高性能であり、冷凍装置への冷媒充填量が少なくてすむ。しかし、冷却水側のスケール付着や詰まりに注意する必要がある。」

05/10/01 07/12/12 08/02/03 09/03/20 10/09/28 11/08/01 12/04/16 13/10/09 14/09/13 15/07/20 16/12/02 17/12/30 19/12/14 20/11/26 22/04/06 23/05/15

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/06/29 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応。解説も少々見直し済み。(2016(H28)/12/02)

- 「構造」内の問題で「保安」で出題された「凝縮圧力の上昇」の問題は、新規ページ「水冷凝縮器(凝縮圧力異常上昇)」作成し移動した。

- 二重管凝縮器を、1ブロックにまとめた。(2017/03/10)

- 「学識」問7(熱交換器・運転状態)一部の問題は、「熱交換器」ページへお引っ越し。(2017/03/12)

- 問題分類と解説を少々見直し。(2019(R1)/06/02)

- 図を追加、及び解説見直し。(2019(R1)/09/14)

- 図を追加、及び解説見直し。(2019(R1)/12/14)

- 分類など、全体的に見直し。(2022(R04)/04/05)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応(23(R05)/04/07)

- 「ブレージングプレート凝縮器」を「構造と伝熱(2)」より移動追加。(23(R05)/05/15)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院