ページ内リンク

満液式蒸発器 P106~P110

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

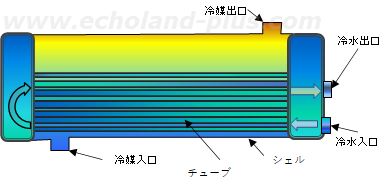

満液式蒸発器断面概略図

「学識」は問6で出題されます。保安でもそうでしたが、乾式蒸発器と比較されるので戸惑わないように。

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P106右~P110 8.4 満液式蒸発器>(<8次:P104右~P106左 8.3 満液式蒸発器>)です。

下記のテキストの項目順に問題を分類します。

- 8.4 満液式蒸発器 P106

- 8.4.1 冷却管外方式の満液式蒸発器

(シェルアンドチューブ満液式蒸発器) P107~P108- (a)構造と伝熱 P107

- (b)液面レベル制御方法と油戻し方法 P107~P108

- 8.4.2 冷却管内蒸発式の満液式蒸発器 P108~P110

- (1)ヘリンボーン形満液式蒸発器 P108

- (2)冷媒液強制循環方式用フィンコイル蒸発器 P108~P110

- (a)構造と特徴 P108~P109

- (b)伝熱作用の特徴と冷媒液循環量 P109

- (c)低圧受液器の液面レベル制御方法と油戻し方法 P109~P110

冷却管外方式の満液式蒸発器 P107~P108

シェルアンドチューブ満液式蒸発器の構造や特徴を把握しましょう。「乾式」や「凝縮器」と混同しないように。

構造と伝熱

テキストを、一度「熟読」すれば楽になるでしょう。(年代順に並べてあります。)

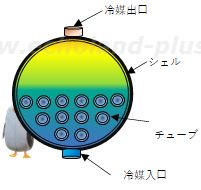

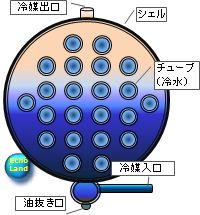

・横形シェルアンドチューブ満液式蒸発器は、冷却管内を水やブラインが流れ、冷媒はシェル(胴体)の下部から供給される。シェル内で蒸発した冷媒蒸気は、ほぼ飽和蒸気になって圧縮機に吸い込まれる。 by echo

【◯】 冷却管内にブライン、冷却管外が冷媒、これを頭に入れましょう。テキスト<9次:P107左 冒頭>

・満液式蒸発器は、乾式蒸発器に比べて伝熱性能がよい。 H15学/06

【◯】 満液式蒸発器は、冷媒が核沸騰熱伝達で蒸発する。

核沸騰とは核として気泡が発生する沸騰で、気泡が発生することによって器内に満たされた液冷媒が攪拌され熱伝達率が増大される。乾式蒸発器に比べ、伝熱性能は良い。圧力降下の心配も少なくてすむ。

テキスト<9次:P107左 下から8行目~>

・満液式蒸発器の管群は多数の管路の集合であり、各々の管路への冷媒の供給はできるだけ同じ量になるように、分配器(ディストリビュータ)を用いることが多い。 H22学/06

【×】 これは大笑い、乾式蒸発器の説明。引っ掛からないでね。

核沸騰熱伝達

核沸騰熱伝達

の問が増えてきたので別に分類ス。(2019(R1)/06/23記ス)

・満液式蒸発器は、冷媒の飽和温度と冷却管表面温度が大きいほど、沸騰が激しい核沸騰熱伝達により冷媒が蒸発する。冷却管は外径19.1 mm のローフィンチューブが一般的に使用され、有効内外伝熱面積比は一般に m = 3.5~4.2 である。 by echo

【◯】 「核沸騰熱伝達」「ローフィンチューブ」「m = 3.5~4.2 」を、おさえておきたい。テキスト<9次:P107右>

・満液式蒸発器は、一般に冷却管内を水やブラインが流れ、冷媒は胴体の下部から供給される。この方式の特徴は、蒸発器内の冷媒が核沸騰熱伝達で蒸発するために、乾式蒸発器に比べて伝熱性能がよく、圧力降下も小さい。 H24学/06

【◯】 H23年と同等問題。まったくその通り。前半は、テキスト<9次:P107左 冒頭>、図8.25と図8.26を見ると良い。

・液体冷却用の満液式蒸発器の特徴は、蒸発器内の冷媒が自然対流熱伝達で蒸発し、乾式蒸発器に比べて伝熱性能がよく、圧力降下が小さいことである。 H27学/06

【×】 ぉっと、無勉だと厳しいか。テキスト<9次:P107左 下から8行目~> 正しい文章は、

液体冷却用の満液式蒸発器の特徴は、蒸発器内の冷媒が核沸騰熱伝達で蒸発し、乾式蒸発器に比べて伝熱性能がよく、かつ、圧力降下が小さいことである。

テキストには「かつ」が記されているが、はぶいても良いのか、駄目なのか、よくわかりませぬ。 Y(_ _;)Y

・満液式蒸発器の特徴は、蒸発器内の冷媒が核沸騰熱伝達で蒸発するために、乾式蒸発器に比べて伝熱性能がよく、かつ、器内冷媒の圧力降下が小さいことである。核沸騰熱伝達では、冷媒の飽和温度と冷却管表面温度との温度差が大きいほど、沸騰が激しくなり、熱伝達率は大きくなる。 H23学/06

【◯】 長文の問題だけど、全くそのとおりと言うしかない問題。テキスト<9次:P107左 下から8行目~>

・満液式シェルアンドチューブ蒸発器は、蒸発器内の冷媒が主に核沸騰熱伝達で蒸発する。核沸騰熱伝達では、冷媒の飽和温度と冷却管表面温度との温度差が大きいほど、沸騰が激しくなり、熱伝達率は大きくなる。 H30学/06

【◯】 ぅむ。テキスト<9次:P107左 下から8行目~>

・満液式のシェルアンドチューブ蒸発器は、蒸発器内の冷媒が主に核沸騰熱伝達で蒸発する。核沸騰熱伝達では、冷媒の飽和温度と冷却管表面温度との温度差が大きいほど沸騰が激しくなり、熱伝達率は小さくなる。 R07学/06

【×】 ぅむ❗️☺️

「満液式のシェルアンドチューブ蒸発器は、蒸発器内の冷媒が主に核沸騰熱伝達で蒸発する。核沸騰熱伝達では、冷媒の飽和温度と冷却管表面温度との温度差が大きいほど沸騰が激しくなり、熱伝達率は大きくなる。」

・満液式蒸発器は、蒸発器内の冷媒が核沸騰状態で蒸発するため、乾式蒸発器に比べ伝熱性能がよく、かつ、圧力降下が少ない。冷却管には、ローフィンチューブが使用されるが、高性能の沸騰伝熱促進管も使用されている。 R03学/06

【◯】 題意の通り!! 「高性能の沸騰伝熱促進管」は、問題文に初めて登場した。

・満液式シェルアンドチューブ蒸発器は、一般に、冷却管内を水やブラインが流れ、冷媒は胴体の下部から供給される。この方式の特徴は、蒸発器内の冷媒が核沸騰熱伝達で蒸発するために、乾式蒸発器に比べて伝熱性能がよく、圧力降下も小さい。

R04学/06 R05学/06(「シェルアンドチューブ満液式蒸発器は、」、他同じ。)

【◯】 問題作成者は「核沸騰熱伝達」が好きなようです。

液面レベル制御方法と油戻し方法

出題数は少ないです。(2023(R05)/09/03記ス)

液面レベル制御

・満液式蒸発器は、蒸発器出口でほぼ乾き飽和蒸気であり、フロートなどでの液面レベルの検知により膨張弁開度を調整し、液面位置が一定となるように冷媒流量の制御を行う。 H25学/06

【◯】 ぅむ! テキスト<9次:P107右下~>

【参考】 9次改訂版では「乾き飽和蒸気」が「飽和蒸気」に変わっている。テキスト<9次:P6左>「K-ロ曲線は飽和蒸気(乾き飽和蒸気)の< 略 >」と記されている。

油戻し

冷却管内方式の満液式蒸発器 P108~P110

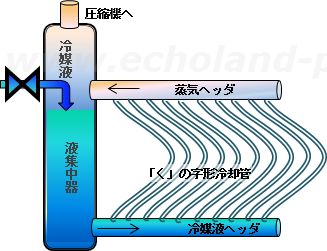

ヘリングボーン形満液式蒸発器

ヘリングボーン形満液式蒸発器

は、『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』8次改訂版(H27年11月)<P105左上~>より追加された。H30年度に初めて出題されたので、ここに新設ス。(2019(R1)/06/23記ス)

下部の「冷媒液ヘッダ」と上部の「蒸気ヘッダ」に「く」の字形冷却管が取り付けられている。冷媒の蒸発がとても効果的に行われる。大きな水槽の冷却に使われるようです。

【余談】 魚のニシン(herring)の骨(bone)のような模様のこと。

・ヘリングボーン形満液式蒸発器は、液集中器に連結された下部の冷媒液ヘッダと上部の蒸気ヘッダとの間に「く」 の字形の冷却管を多数取り付けた構造で、このヘッダや冷却管部を大きなタンク内に設置し、水やプラインを冷却する目的で用いられる。 H30学/06

【◯】 正しいです。 ヘリングボーン形満液式蒸発器

は、これから結構出題されるかもしれない。新しい方式のようだし、わざわざテキストの改訂(8次改訂版(H27年11月)より)で図解入りで追加されたからである。

冷媒液強制循環式用フィンコイル蒸発器

別ページにしました。

05/09/16 07/12/13 08/06/29 09/03/14 10/10/06 11/08/01 12/04/25 13/12/06 14/08/28 14/09/17 16/12/22 19/09/17 22/04/09 23/12/09 25/12/15

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/10 新設】(← 履歴をここに作った日)

- 問題を年代順に並び替え。 2016(H28)/09/10

- テキスト8次改訂版へ対応。解説も少々見直し済み。(2016(H28)/12/22)

- 「学識」問7の問題「熱交換器」ページへ引っ越し。

-

核沸騰熱伝達

の見出しを新設し問題を分類した。 (2019(R1)/06/23) -

ヘリングボーン形満液式蒸発器

の見出しを新設。 (2019(R1)/06/23) ヘリングボーン形満液式蒸発器

の概略図追加。 (2019(R1)/09/17)- 全体的に見直し。(2022(R04)/04/09)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応、および、全体的に見直し。(2023(R05)/09/03)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院