ページ内リンク

圧力容器の強度 P167~P181(P161~P175)

圧力容器は「学識」の問10に出題されます。

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P167~P181(8次:P161~P175) (12 圧力容器の強度)>テキストの目次的には「保安管理技術編」に入っております。

- 12 圧力容器の強度 P167~P181

- 12.1 材料力学の基礎 P167

- 12.1.1 応力とひずみ P167

- 12.1.2 応力-ひずみの関係 P167

- 12.1.3 許容引張応力 P168

- 12.2 材料の記号 P168

- 12.3 冷凍装置用材料 P168~P173

- 12.3.1 材料一般 P168~P169

- (1)フルオロカーボンとアルミニウム合金, (2)アンモニアと銅合金, (3)ゴムの膨張

- 12.3.2 炭素鋼と低温脆性 P169~P173

- (1)低温脆性, (2)冷凍装置における低温脆性破壊

- 12.3.3 材料の使用制限 P173

- 12.3.1 材料一般 P168~P169

- 12.4 冷凍装置の設計圧力,許容圧力 P173~P176

- 12.4.1 圧力の区分 P173

- 12.4.2 設計圧力 P174

- (1) 冷凍保安規則関係例示基準の表19.1に記載の冷媒の場合(表 12.5(a)) P174

- 1. , 2. , 3.

- (2) 冷凍保安規則関係例示基準の表19.1に記載のない冷媒の場合(表 12.5(b)) P174

- (1) 高圧部設計圧力, (2) 低圧部設計圧力 P174

- (1) 冷凍保安規則関係例示基準の表19.1に記載の冷媒の場合(表 12.5(a)) P174

- 12.4.3 許容圧力 P175~P176

- 12.5 薄肉円筒胴容器に発生する応力 P176

- 12.5.1 薄肉円筒胴の接線方向の応力 P176

- 12.5.2 薄肉円筒胴の長手方向の応力 P176

- 12.6 冷凍保安規則関係例示基準による円筒胴の厚さの計算式 P177~P178

- 12.7 冷凍保安規則関係例示基準による管の厚さの計算式 P178

- 12.8 既存(既設)の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力 P178~P179

- 12.9 圧力容器の鏡板の形状 P179

- 12.10 冷凍保安規則関係例示基準による鏡板の厚さの計算式 P179~P180

- 12.11 応力集中 P180

- 12.1 材料力学の基礎 P167

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

応力とひずみ(応力-ひずみの関係)

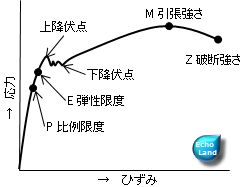

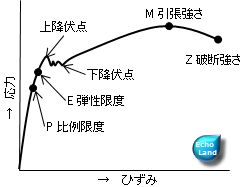

「応力-ひずみ線図」からの出題がほとんどです。テキスト<9次:P167 (図12.1 応力-ひずみ線図)>を、よく見ておきましょう。(echoの作図した線図でも良いですけど。)

応力-ひずみ線図

・炭素鋼の棒材に引張りの荷重を作用させた後、荷重を静かに除去したときに元の寸法に戻ることのできる応力とひずみの関係が、直線的に比例する限界を降伏点という。 H19学/10

【×】 ぅむ、比例限度

です! テキスト<9次:P167右 冒頭3行と図12.1> 比例限度、降伏点ぐらいは頑張って覚えておこう。

【 注 】 9次改訂版は「直線的」が削除されてます。留意願います。

8次:「応力とひずみの関係が直線的に比例する限界(点P)を比例限度という。」

9次:「応力とひずみの関係が比例する限界(点P)を比例限度という。」

・鋼材に対し、引張荷重を増大させていくと、ひずみが急激に増すようになり、荷重を取り除いてもひずみが残って元の長さに戻らなくなる。この点の応力を比例限度という。 R02学/10

【×】 はぃ、降伏点

ですね。 テキスト<9次:P167右 10行目と図12.1>(次は、弾性限度

が出題される!?)

〇〇点の順番

線図の「応力」側からと、「ひずみ」側からの、比較で順番が変わるので注意してください。

・一般に鋼材における引張応力とひずみの関係では、応力の小さいほうから順に、下降伏点、比例限度、弾性限度、上降伏点となっている。 H23学/10

・一般に鋼材における引張応力とひずみの関係の図が鋼材の応力一ひずみ線図で、この線図では、一般に、応力の小さいほうから順に、下降伏点、比例限度、弾性限度、上降伏点となっている。 H29学/10

【両方 ×】 比→ 弾→ 下→ 上だね。テキスト<9次:P167 図12.1>を見ておけば簡単かな?

応力-ひずみ線図

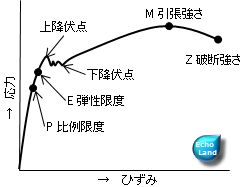

・一般に鋼材における引張応力とひずみの関係の図が鋼材の応力一ひずみ線図で、この線図では、応力の小さいほうから順に、比例限度、弾性限度、下降伏点、上降伏点となっている。また、引張りの荷重を作用させた後、荷重を静かに除去したときに、元の寸法に戻ることができ、応力とひずみの関係が直線的で、正比例する限界を比例限度という。 H28学/10

【◯】 下線部分に注意。(echoが追記した)線図の下方から「比→ 弾→ 下→ 上」です。

・一般に鋼材における引張応力とひずみの関係の図が鋼材の応力-ひずみ線図である。この線図では、一般に、ひずみの大きいほうから順に、下降伏点、上降伏点、弾性限度、比例限度となっており、比例限度のひずみが一番小さい。 R01学/10

【◯】 下線部分に注意。(echoが追記した)

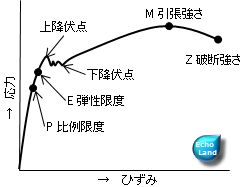

応力-ひずみ線図

応力の小さいほうから順に :「比→ 弾→ 下→ 上」(注 → 上→ 下

じゃ、ないy。)

ひずみの大きいほうから順に :「下→ 上→ 弾→ 比」

・鋼材における引張応力とひずみの関係を表す図が、鋼材の応力―ひずみ線図である。この線図では、一般に、ひずみの小さいほうから順に比例限度、弾性限度、下降伏点、上降伏点となっている。 R06学/10

【×】 これ、忘れた頃に出題されるんだよ。下線部分に注意。(echoが追記した)

「鋼材における引張応力とひずみの関係を表す図が、鋼材の応力―ひずみ線図である。この線図では、一般に、ひずみの小さいほうから順に比例限度、弾性限度、上降伏点、下降伏点となっている。」

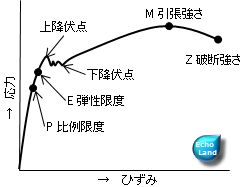

応力-ひずみ線図

応力の小さいほうから順に :「比→ 弾→ 下→ 上」(注 → 上→ 下

じゃ、ないy。)

ひずみの大きいほうから順に :「下→ 上→ 弾→ 比」

ひずみの小さいほうから順に : 「比→ 弾→ 上→ 下」

・鋼材の応力-ひずみ線図において、引張荷重を取り除くとひずみがもとに戻る限界を弾性限度といい、弾性限度におけるひずみは比例限度におけるひずみより大きい。 R07学/10

【◯】 解説略

応力-ひずみ線図

08/02/08 09/03/15 10/10/09 11/08/01 12/05/19 13/09/21 14/09/06 17/03/11 18/01/04 19/09/27 20/11/29 23/10/08 24/11/29 25/12/19

修正・訂正箇所履歴

【2016/08/04 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。 (2017(H29)/01/07)

- 線図を追加。 (2019(R1)/09/27)

- 「〇〇点の順番」を追加。(2020(R02)/11/29)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/10/08)

- 解説等、見直し。(2023(R05)/10/08)

-- コラム --

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院