ページ内リンク

テキスト9次改訂版について

蒸発器 P9~P110

8次改訂版まで

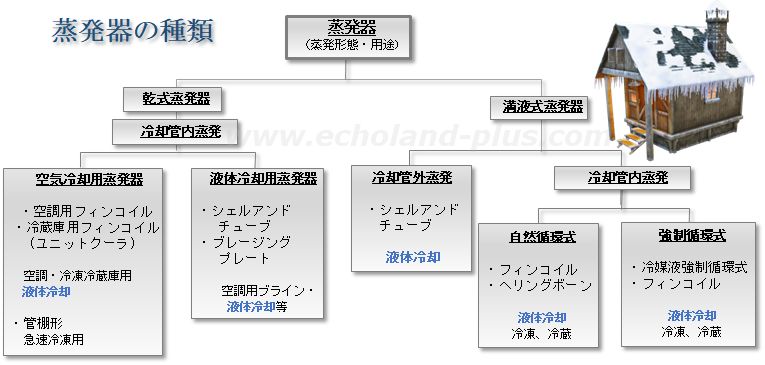

蒸発器は、冷媒の供給方式による分類で大きく3つに別れている。『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<8次:P95左 1)>参照

- 乾式蒸発器

- 満液式蒸発器

- 冷媒液強制循環式蒸発器

9次改訂版では

蒸発器は、冷媒の蒸発形態により大きく2つに別れている。『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P96 表8.1>参照

下記に、分類をテキストに沿って並べてあります。章とページ番号を記しておきます。

- 8.3 乾式蒸発器 P96

- 冷却管内蒸発 P97~100

- 8.3.2 空気冷却用蒸発器 P97

- (1) 強制対流方式 P97

- (a)空調用フィンコイル蒸発器 P97

- (b)冷凍・冷蔵フィンコイル蒸発器(ユニットクーラ) P97

- (2) 自然対流方式 P98

- (a)裸管コイル蒸発器 P98

- (b)天井吊りフィンコイル蒸発器 P99

- 8.3.3 液体冷却用蒸発器 P99

- (1) シェルアンドチューブ蒸発器 P99

- (2) ブレージングプレート蒸発器 P100

- 8.4 満液式蒸発器 P106~110

- 8.4.1 冷却管外蒸発 P107

- (シェルアンドチューブ蒸発器) P107~108

- 8.4.2 冷却管内蒸発 P108

- 自然循環式 P108

- (1)ヘリングボーン形満液式蒸発器 P108

- 強制循環式 P108~109

- (2)冷媒液強制循環式用フィンコイル蒸発器 P108~110

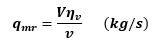

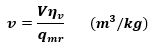

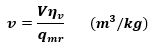

蒸発器と圧縮機の能力最適化 P95

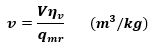

- V:圧縮機の押しのけ量(m3/s)

- ν:吸込み蒸気における冷媒蒸気の比体積(m3/kg)

- qmr:蒸発器を流れる冷媒の質量流量(kg/s)

- ηv:圧縮機の体積効率

・冷凍負荷および冷媒循環量が一定の場合に、冷凍負荷よりも大きな容量の圧縮機を使用すると、圧縮機吸込み蒸気の比体積が大きくなり、蒸発圧力が低下し、圧力比の減少により駆動軸動力が低下する。 by echo

【×】 設問の場合「比体積」がどうなるかがポイント。テキスト<8次:P94左、下から11行目~>

冷凍負荷および冷媒循環量が一定の場合に、冷凍負荷よりも大きな容量の圧縮機を使用すると、圧縮機吸込み蒸気の比体積が大きくなり、蒸発圧力が低下し、圧力比の増大により駆動軸動力が増加する。

・冷凍負荷および冷媒循環量が一定の場合に、冷凍負荷よりも小さな容量の圧縮機を使用すると、圧縮機吸込み蒸気の比体積が大きくなり、蒸発圧力が上昇し、蒸発温度の上昇による冷却不足を引き起こす。 H25学/06

【×】 比体積が小さくなり、

が、正しい。テキストは<8次:P94左、下から3行目~>にズバリ。

冷凍負荷および冷媒循環量が一定の場合に、冷凍負荷よりも小さな容量の圧縮機を使用すると、圧縮機吸込み蒸気の比体積が小さくなり、蒸発圧力が上昇し、蒸発温度の上昇による冷却不足を引き起こす。

冷凍能力Φo

テキスト<9次:P95>に沿って予想問題(by echo)を掲載します。

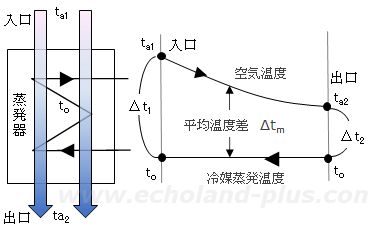

蒸発器の温度分布概略図

- Φo = K A Δtm (kW)

- Φo:冷凍負荷(冷凍能力)

K:蒸発器の平均熱通過率 [kW/(m2・K)]

A:蒸発器の伝熱面積 (m2)

Δtm:冷媒と非冷却物(空気)との算術平均温度差 (K)

ta1からta2は曲線なので「対数平均温度差」を用いるべきだが、ここを直線とみなした「算術平均温度差」で計算しても差異は小さいので冷凍装置の計算は「算術平均温度差」を用いる。

-

Φo = qmr (h1 - h4)

= Ca qma (ta1 - ta2) (kW) - qmr:蒸発器を流れる冷媒の質量流量(kg/s)

h4:蒸発器入口冷媒の比エンタルピー (kJ/kg)

h1:蒸発器出口冷媒の比エンタルピー (kJ/kg) - Ca:被冷却物(空気)の比熱 [kJ/(kg・K)]

qma:被冷却物(空気)の質量流量(kg/s)

ta1:被冷却物(空気)入口温度 (℃)

ta2:被冷却物(空気)出口温度 (℃)

・蒸発器の冷凍能力を求めるには、冷媒と被冷却物との算術平均温度差を用いるものと、蒸発器を流れる冷媒の質量流量と蒸発器出入口冷媒の比エンタルピーの差を用いるものがある。 また、蒸発器を流れる被冷却物の質量流量と比熱、および被冷却物の出入口の温度差を用いるものがある。 by echo

【◯】 ぅむ。変な問題...。

Φo = K A Δtm

Φo = qmr (h1 - h4) = Ca qma (ta1 - ta2)

蒸発器の種類と冷媒の蒸発形態および主な用途 P96

テキスト<9次:P96左 及び表8.1> テキストに沿って予想問題(by echo)を掲載します。

・強制対流方式は、ファンとポンプにより空気や水などの被冷却流体を強制的に流し、伝熱面に適切な流速を与えることにより、被冷却物体側の熱伝導率の向上を図っている。 by echo

【×】 テキスト<9次:P96左 13行目~> 正しい文章は、

強制対流方式は、ファンとポンプにより空気や水などの被冷却流体を強制的に流し、伝熱面に適切な流速を与えることにより、被冷却物体側の熱伝達率の向上を図っている。

・強制対流方式は、被冷却物体側の熱伝達率の向上を図ることができるので、蒸発器の熱通過率も向上する。よって、蒸発器全体を大きくできる利点がある。 by echo

【×】 テキスト<9次:P96左 15行目~> 正しい文章は、

強制対流方式は、被冷却物体側の熱伝達率の向上を図ることができるので、蒸発器の熱通過率も向上する。よって、蒸発器全体を小さくすることができる。

以下、役に立たなくなった過去問

9次改訂版(令和4年11月8日改訂)より、新しい分類形態に変わったため、無視しても良いです。参考に掲載しておきます。(2023/08/29記ス)

・蒸発器は、被冷却物の流動方式によって、乾式、満液式および冷媒液強制循環式に分類される。 H15学/06

【×】 テキストを、一度でも読んでおけばできるかな? <8次:P95左 1)>を読もう。 これは、蒸発器の冷媒の供給方式による分類である。流動方式での分類は、自然対流式と強制対流式。

・冷媒の供給方式によって蒸発器を分類すると、乾式、満液式および冷媒液強制循環式がある。 H20学/06

【◯】 さぁ、あなたは、前問(H15)の問題とこの問題と軽くこなせましたか?テキスト<8次:P95左 1)~4)>

・低圧受液器、冷媒液ポンプ、蒸発器などの構成で冷媒液を強制循環させる方式を冷媒液強制循環方式という。また、空気を冷やす方式として、空気をファンで強制的に送る強制対流方式と、空気の温度で変わる密度差を利用する自然対流方式がある。自然対流方式には、裸管コイル冷却器や天井吊りフインコイル冷却器などを用いる。 H28学/06

【◯】 この問題はココだよなぁ。

冷媒強制云々に関しては、テキスト<8次:P106左~ (8.4 冷媒液強制循環式蒸発器)>から、読み解く。

また、空気を…云々

に関しては、テキスト<8次:P102~ (8.2.6 強制対流式および自然対流式の冷却器)>から、どうぞ。

なんというか、難しいってこともないけども満遍なく勉強して広い範囲の知識が必要な問題ですね。健闘を祈る!

12/04/19 13/12/07 14/08/24 15/07/01 16/12/11 19/09/16 20/01/02 22/04/07 23/08/29

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/07 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応。解説も少々見直し済み。(2016(H28)/12/11)

- 問題見直し。(2019(R1)/09/16)

- いろいろ整理し「合理的運転と保守管理」>「低圧部の保守管理」へ引っ越しし、サブメニューを削除した。(2020(R02)/01/02)

- 全体的に見直し。(2022(R04)/04/07)

- 9次改訂版対応のイメージ図を追加。(2023(R05)/08/26)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/08/29)

- 予想問題(by echo)を追加。(2023(R05)/08/29)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院