ページ内リンク

8.3.1 伝熱作用 P96~97(P95~P101)

- 「学識」では問6で出題される、乾式蒸発器に関係した問題を集めてあります。

- 『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P96~P105 8.3 乾式蒸発器>(P95~P101)の、項目に沿ってまとめました。

- 「霜」に関しては、問題数が多いので単独ページにまとめました。"蒸発器の霜"ページ

- このページは、テキスト<9次:P96~97 8.3.1 伝熱作用>の問題です。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

伝熱作用

乾式蒸発器の伝熱作用は、テキスト<9次:P96~P97>を熟読し、構造と伝熱の特徴を把握しましょう。

構造と伝熱

テキスト<9次:P96 1行目~>

・乾式蒸発器へ供給される冷媒液は、膨張弁などの絞り膨張機構で減圧されて発生した冷媒蒸気とともに、蒸発器冷却管内を流れながら冷却管の外面に接した被冷却物から熱を奪って蒸発し、蒸発器を出るときは若干過熱状態となる。 H30学/06

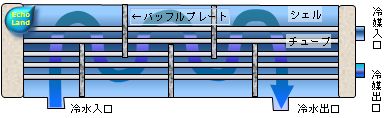

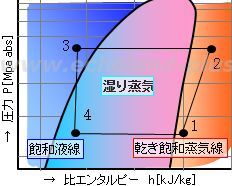

【◯】 この問題文を読むとイメージが頭の中に浮かんでくれば、合格目前です。構造概略図とp-h線図を見て問題文を読めば理解が深まるでしょう。

概略図は乾式シェルアンドチューブ蒸発器で、管内に冷媒が通り、管外の冷水(ブライン)を冷却しています。乾き飽和蒸気線より若干右にある点1が、若干過熱状態になった蒸気になります。

・乾式蒸発器へ供給される冷媒液は、膨張弁などの絞り膨張機構で減圧されて発生した蒸気とともに、伝熱管を流れながら外面に接した被冷却物から熱を奪って冷媒液が蒸発し、蒸発器を出るときは若干過熱状態となる。 H21学/06 H22学/06(冒頭、 へ

と に

の違い。他同じ。 )

【◯】 概略図を見ながらこの問題文を読む、イメージが頭の中に浮かんでくれば、もう、合格したような…。テキスト<9次:P96右上 (8.3.1 伝熱作用)>の冒頭部分がズバリ的。

伝熱面積と油戻し

テキスト<9次:P96右 12~20行目>

・乾式蒸発器はその構造から次のような特徴をもつ。システム全体の冷媒量が満液式に比べて少なくてすむこと、特別な油戻し装置を必要としないこと、蒸発器出口側に冷媒蒸気を過熱状態にするための伝熱面積が必要になることなどである。 H26学/06

【◯】 ぅむ、良い問題ですね。 テキスト<9次:P96右 12~20行目>

・フィンコイル乾式蒸発器の特徴は、その構造から、システム全体の冷媒量が満液式に比べて少なくてすむこと、特別な油戻し装置を必要としないこと、蒸発器出口側に冷媒蒸気を過熱状態にするための伝熱面積が必要になることなどである。 H29学/06

【◯】 その通りとしか言いようがない。テキスト<9次:P96右 12~20行目>

圧力降下

テキスト<9次:P96右21行目~P97左>

・乾式蒸発器では、冷媒側の圧力降下が大きくても、蒸発器出入口間の冷媒の飽和温度は変わらない。 H16学/06

【×】 んなこた~ない。圧力降下を考慮することは重要。テキスト<9次:P96右21行目~P97左>

乾式蒸発器では、冷媒側の圧力降下が大きいと、蒸発器出入口間の冷媒の飽和温度に差が生じ、冷媒の蒸発温度差が大きくなり、冷却能力が低下する。

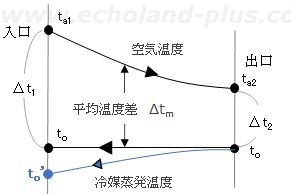

蒸発器の冷媒側圧力降下が大きくなると to が to' になり、蒸発温度差が生じる。

・乾式蒸発器では、冷却管内を冷媒が流れる際の圧力降下が避けられないが、冷却管内での圧力降下が大きくなっても、蒸発器出入り口の冷媒飽和温度に差は生じない。 R03学/06

【×】 図を見ながら正しい文章にしてみましょう。テキスト<9次:P96左 下から3行目辺り>

乾式蒸発器では、冷却管内を冷媒が流れる際の圧力降下が避けられないが、冷却管内での圧力降下が大きくなると、蒸発器出入り口の冷媒飽和温度に差が生じ、冷媒飽和温度と入口側被冷却物温度との温度差が大きくなる。

平均温度差

テキスト<9次:P97左 5行目~>

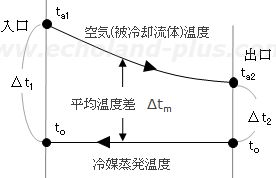

冷媒と被冷却流体の平均温度差の概念図

・乾式蒸発器の冷媒と被冷却流体の平均温度差の値が大き過ぎると、蒸発温度を低くしなければならないので、圧縮機の冷凍能力と装置の成績係数が低下する。逆に、この値が小さ過ぎると伝熱面積を大きくする必要がある。 by echo

【◯】 テキスト<9次:P97左 5行目~>

平均温度差が大き過ぎるということは、それだけ多く冷やさないとならないから、蒸発温度は低くしなければならない。

・乾式蒸発器において、冷媒と被冷却流体の平均温度差の値は、冷凍・冷蔵用の空気冷却器では通常 15~20K 程度、空調用では通常 5~10K 程度としている。by echo

【×】 冷凍・冷蔵用が 5~10K 、空調用が 15~20K です! テキスト<9次:P97左 5行目~>

05/09/16 07/12/13 08/06/29 09/03/14 10/10/13 11/08/02 12/04/25 13/11/28 14/08/26 15/07/19 16/12/12 18/01/02 19/09/16 22/04/08 23/08/31

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/07 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応。解説も少々見直し済み。(2016(H28)/12/12)

- (熱交換器の問題) H22ga / 07 →()を削除し数字を訂正→ H22学/06 (2017/03/15)

- 「学識」問7の問題「熱交換器」ページへ引っ越し。

- 図を追加、及び、文章見直し。(2019(R1)/09/16)

- 全体的に見直し。(2022(R04)/04/08)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/08/31)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院