ページ内リンク

8.3.4 (3)均等分配 (4)蒸気過熱管長 P103~104(P99~100)

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

「ディストリビューター」って、車を改造して激走していた頃を思い出す。

当時のダートラ規則では、このクラスのエンジンは改造禁止だったけど、点火系等は改造OKだった。なので、点火プラグ、コード、ディストリビューターなど、いろいろいじった。

参考 : いまさら聞けない 電装部品入門(8):さらばディストリビューター、点火タイミングは電子制御で最適化する時代に (1/3) - MONOist(モノイスト)

Google画像検索 : 「冷凍機 ディストリビューター」

3種冷凍では結構出題されているので、お時間があれば3冷のページヘどうぞ。(2022/04/09記ス。)

蒸気過熱管長に関しては、蒸発器の過熱領域をいかに短くして小形化するかというお勉強です。『上級 冷凍受験テキスト』では、計算式を多用して説明しているのでわかりにくい!?『初級 冷凍受験テキスト』をお持ちであればまず一読すれば良いでしょう。

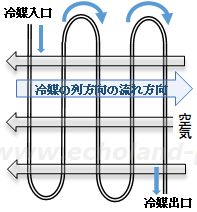

(3)冷却管群への冷媒液の均等分配

テキスト<9次:P103左 (3)冷却管群への冷媒液の均等分配>(図8.20、図8.21)を読もう、見よう。

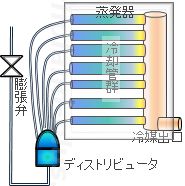

分配器(ディストリビュータ)概略図

・空気冷却用の乾式蒸発器の管群は多数の管路の集合であり、各々の管路への冷媒の供給量はなるべく同じ量になるように、ディストリビュータを用いることが多い。各々の管路への供給量がアンバランスになった場合、蒸発器の能力が減少する。 H23学/06

R01学/06(冒頭が フィンコイル乾式蒸発器

供給量がなるべく

他同じ )

【◯】 ぅむむ。H23年は長い。でも大丈夫だね。(令和元年度、再び。)テキスト<9次:P103左 (3)冷却管群への冷媒液の均等分配>冒頭部分ズバリ的。

・フインコイル乾式蒸発器において各管路への冷媒量供給に差が出る場合では、冷媒過多の管路内の冷媒が蒸発しきれなくても、膨張弁は閉じるほうに動いて液戻りを防ぎ、冷媒が適正に分配されている場合と比較しても、冷却能力の減少はない。 H28学/06

【×】 テキスト<9次:P103下から8行目~右上>をまとめた問題。正しい文章は、

フインコイル乾式蒸発器において各管路への冷媒量供給に差が出る場合では、冷媒過多の管路内の冷媒が蒸発しきれなくても、膨張弁は閉じるほうに動いて液戻りを防ぎ、冷媒が適正に分配されている場合と比較すると、冷却器全体への冷媒流量が減少し、冷却能力が減少する。

・空気冷却用のフインコイル乾式蒸発器の管群は多数の管路の集合であり、各々の管路への冷媒供給量がアンバランスになった場合、蒸発器の能力が減少する。そのため、各々の管路への冷媒の供給量ができるだけ同じ量になるように、分配器(ディストリビュータ)を用いることが多い。 H29学/06

【◯】 ぅむ。良い文章ですね。テキスト<9次:P103左 (3)冷却管群への冷媒液の均等分配>冒頭部分にズバリ的。

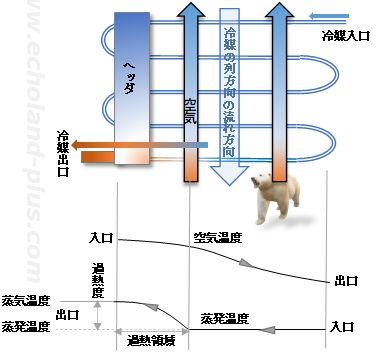

蒸気過熱管長の長短と伝熱作用

乾き度1.0の、蒸発器出口の配管を効率よくするにはどうするかということを問われる。過熱度と配管の長さ、それは風の向きがポイント。

- 蒸気過熱管長に関しては、テキスト<9次:P103~P104 ((4)蒸気過熱管長の長短と伝熱作用)>

- 「向流、並流」に関しては、テキスト<8次:P239~P240 17.5 フィンコイル蒸発器の性能に及ぼす過熱部の影響)>

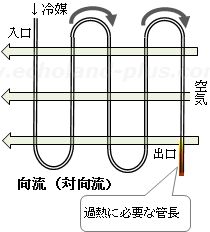

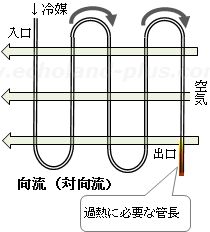

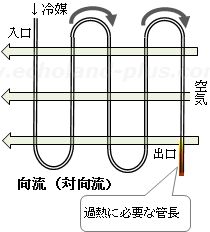

冷却器の「並流」と「向流」のイメージ図"

・乾式空気冷却器では、空気の流れと冷媒の列方向の流れを向流にし、過熱部の長さが短くなるようにしている。 by echo(3-H13/07)

【◯】 上図の「並流」「向流」の違いを見ればなんとなく理解できるでしょう。テキストは<9次:P104右 1行目~> (この問題は、3冷H13年に出題されたもの。)

・向流にすることによって、蒸発器出口の冷媒の蒸発温度と出口蒸気温度が温かい空気温度によって温度差が大きくなり、過熱に使われる部分を短くできる。よって、蒸発器全体を小型化することができる。 by echo

【◯】 図の過熱度領域に、向流のため冷却されていない温かい空気が流れ過熱に使われる管を短くできる。テキスト<9次:P104左下から4行目~右上>

【 ── 補足 ── 】 ← 続きはクリック

「向流のため冷却されていない温かい空気が流れ」はテキストには記されていないが、「初級テキスト<8次:P81 20行目~P82>」には、この問題文と同等の文章が記されている。「上級 テキスト」では、計算式混じりの説明から理解する必要がある。テキスト<9次:P104左6行目~右上>

・温度自動膨張弁で過熱度を制御している乾式フィンコイル蒸発器では、膨張弁の過熱度設定値が大きいと、蒸発管の全長に対して過熱領域の割合が大きくなり、蒸発器全体の平均熱通過率の値が小さくなる。 H19学/06

【◯】 これは、勉強してないとサッパリ分からないかもしれない。

テキスト<9次:P104左~>辺りを読むしかない。イメージ的には、<9次:P240の図17.7と図17.8>の

「過熱に必要な管長」(過熱領域と思ってよい)の部分をよく見る。この過熱領域を、できるだけ小さくしたいので風の向きを変える。と、いうことなのだが....。

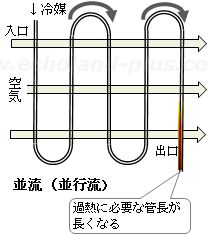

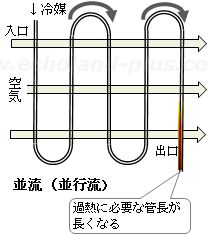

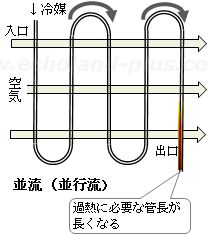

冷却器の「並流」と「向流」のイメージ図"

・乾式蒸発器において、冷媒の過熱領域の伝熱面積はほとんど蒸発器の熱交換に寄与しない。過熱領域の伝熱面積を小さくするためには、被冷却物と冷媒は向流(対向流)で熱交換するのが有利である。 H26学/06(蒸発器の問題)

【◯】 ぅむ! テキスト<9次:P104左下辺り>ズバリ的。 寄与していない

という聞きなれない!?言葉も記されている。

冷却器の「並流」と「向流」のイメージ図"

図のような冷媒と空気の流れが同じ方向の「並流」にすると、赤の部分は「冷媒の過熱領域の伝熱面積はほとんど蒸発器の熱交換に寄与しない。」ということになり、過熱に必要な管路が長く必要である。

そこで、「向流」にして蒸発器を熱交換すると、必要な過熱を得るために有利である。というわけです。

・フィンコイル乾式蒸発器において、冷媒の過熱領域の伝熱面積はほとんど蒸発器の熱交換に寄与しない。過熱領域の伝熱面積を小さくするためには、被冷却物と冷媒は並流(平行流)で熱交換するのが有利である。 R02学/06

【×】 はい、 向流(対向流)

ですね!<解説は上記問題参照> 一度、理解しておけば数年後出題されても思い出すでしょう。

・乾式蒸発器において、一般に、冷媒の管内熱伝達率は乾き度の増加とともに低下し、過熱領域では蒸発器の熱交換にほとんど寄与しない。過熱領域の伝熱面積を小さくするため、被冷却物と冷媒は向流で熱交換させて、被冷却物と冷媒の温度差が大きくなるようにする。 R04学/06

【×】 一瞬戸惑う。テキスト<9次:P103右下から4行目>正しい文章は、

乾式蒸発器において、一般に、冷媒の管内熱伝達率は乾き度の増加とともに増大し、過熱領域では蒸発器の熱交換にほとんど寄与しない。過熱領域の伝熱面積を小さくするため、被冷却物と冷媒は向流で熱交換させて、被冷却物と冷媒の温度差が大きくなるようにする。

【 参考 】 ← 続きはクリック

テキスト<9次:P103右下から2行目~P104左上、と、P104 図8.22>

乾き度1.0直前からは、過熱蒸気の気体のみになるため熱伝達率は極端に小さくなる。

07/12/13 08/06/29 09/03/14 10/10/13 11/08/02 12/04/25 13/10/10 14/08/27 16/12/16 17/03/11 19/12/28 22/04/09 23/08/31

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/09 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応。解説も少々見直し済み。(2016(H28)/12/16)

- 画像を追加、少々文章見直し。(2019(R01)/09/16)

- 「蒸気過熱管長の長短と伝熱作用」を別ページからココに移動、他全体的に見直し。(2022(R04)/04/09)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/08/31)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院