ページ内リンク

設計圧力・許容圧力・既存の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力 P173~176,P178~179(P166~P169,172)

設計圧力、許容圧力を把握しましょう。

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P173~P76(8次:P166~P169) (12.4 設計圧力、許容圧力)>

最高使用圧力「既存の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力」は、<9次:P178~P179 (12.8 既存(既設)の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力))(8次:P172 (12.8 限界圧力))>ですが、注)を読んでね。計算式が結構あるけども、2冷は暗記せずとも良い。ただし、意味を考えるべし。

- 12.4 冷凍装置の設計圧力,許容圧力 P173~P176

- 12.4.1 圧力の区分 P173

- 12.4.2 設計圧力 P174

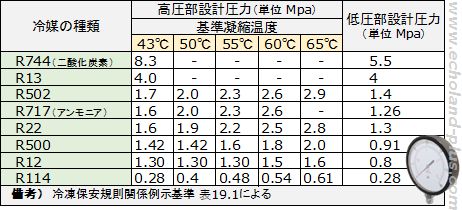

- (1) 冷凍保安規則関係例示基準の表19.1に記載の冷媒の場合(表 12.5(a)) P174

- 1. , 2. , 3.

- (2) 冷凍保安規則関係例示基準の表19.1に記載のない冷媒の場合(表 12.5(b)) P174

- (1) 高圧部設計圧力, (2) 低圧部設計圧力 P174

- (1) 冷凍保安規則関係例示基準の表19.1に記載の冷媒の場合(表 12.5(a)) P174

- 12.4.3 許容圧力 P175~P176

- 12.8 既存(既設)の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力 P178~P179

注) 8次改訂版(H27/11/20改訂)から、<8次:P172 (12.8 限界圧力)>というように、「最高使用圧力」から「限界圧力」に変わった。

「最高使用圧力」は他のページにも使われている、今後の改訂や試験問題はどうなるのかよくわからない。 でも、<8次:P172 (12.8 限界圧力)>の中身は変更になっているので意識していきましょう。

テキスト9次改訂版について

【 注 】 9次改訂版では、上記の「12.8 限界圧力」「12.8 最高使用圧力」の表題が姿を消しました。代わりに「12.8 既存(既設)の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力」という長いものに変更。式以外の文章も少し代わっています。

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

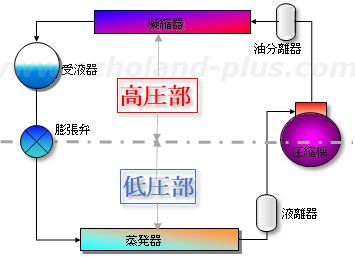

圧力の区分 P173

テキスト<9次:P166 (12.4.1 圧力の区分)>です。ゲージ圧力か、絶対圧力か、の問いが主です。

・圧力容器の強度計算をするときの設計圧力は、一般に冷媒の絶対圧力である。

H15学/10

【×】 テキスト<9次:P173右 3行目>に、「なお、この章においては、特に明示されない限り、圧力はすべてゲージ圧力とする。」と宣言している。

ちなみに、絶対圧力 = ゲージ圧力 + 0.1

・設計圧力は、圧力容器などの設計において、その各部について必要厚さの計算または耐圧強度を決定するときに用いる圧力である。また、許容圧力は、現に許容しうる最高の圧力のことで、指定された温度において、圧力容器などが許容できる最高の圧力のことである。設計圧力および許容圧力は、ともに冷媒の絶対圧力を用いる。 R04学/10

【×】 ゲージ圧力です。

設計圧力(全般)P174

・設計圧力は、圧力容器などの設計において、その各部について必要厚さの計算または耐圧強度を決定するときに用いる圧力で、許容圧力は、その容器に取り付ける安全装置の作動圧力の基準である。 H25学/10

【◯】 この問題はココ。この問題文は、記憶しても損はないと思う。

設計圧力については、テキスト<9次:P174左上 (12.4.2 設計圧力)>冒頭。

許容圧力については、テキスト<9次:P176左 5行目~>

・設計圧力は、圧力容器などの設計において、その各部について必要厚さの計算または耐圧強度を決定するときに用いる圧力である。一方、許容圧力は、指定された温度において圧力容器などが許容できる最高の圧力のことである。 H29学/10

【◯】 この問題もココ。覚えるしかないですね。

設計圧力<9次:P174左上 (12.4.2 設計圧力)>冒頭。

許容圧力<9次:P175右 下4行>

・設計圧力は、圧力容器などの設計において、その各部について必要厚さの計算または耐圧強度を決定するときに用いる圧力で、許容圧力は、その容器に取り付ける安全装置の作動圧力の基準である。 R01学/10

【◯】 ぅむ。 作動圧力に関しては<9次:P176左 7行目(12.4.6 許容圧力)>

(1) 冷凍保安規則関係例示基準の表19.1に記載の冷媒の場合(表 12.5(a))P174

「冷凍保安規則関係例示基準」等「冷凍保安規則」の詳細な細目や基準が定められていて、その中に「表19.1 設計圧力」という表がある。(『上級 冷凍テキスト』とは違います。)

テキストでは、(1)としてこの表に記載されている冷媒ガスを使用した冷凍装置の、高圧部と低圧部の設計圧力が説明されている。(参照<9次:P175 表12.5(a)>)

テキスト9次改訂版の内容に見合うような過去問を、強引に、はめ込んである。

・設計圧力は、基準凝縮温度によって区分けされている。 H17学/10

【◯】 はい!(この問題はココ)

テキスト<9次:P174左 下から9行目、P175(表12.5(a) 設計圧力)>

表を見ると基準凝縮温度ってのが、43℃、50℃、55℃、60℃、65℃、70℃と決まっている。

1冷学識試験の問題では、この表から設計圧力を導き出す。2冷の場合は「基準凝縮温度で区分けされている」を把握してれば良いと思う。(たぶん)

高圧部

・一般に、高圧部の設計圧力は、冷媒の種類ごとに基準凝縮温度に対応する飽和圧力によって定められているが、その温度は43℃未満にすることはできない。 H21学/10

【◯】 ぅむ。(この問題はココ)

冷凍保安規則関係例示基準で43℃未満は決められていなようだ。テキスト<9次:P174左 下側と、表12.5>

・冷凍保安規則関係例示基準による高圧部の設計圧力は、基準凝縮温度によって区分されている。これは設計圧力を運転時に予想される最高圧力と考えているからである。 H18学/10

【◯】 この問題はココ。 テキスト<9次:P174 左下>

低圧部

・低圧部の設計圧力は、冷凍装置の停止中の周囲温度条件を考慮しており、周囲温度は約43℃として定められている。 H19学/10

【×】 38℃!だね。<9次:P174右 6行目>にズバリ的。(高圧部の基準凝縮温度の43℃と混同しないように。)

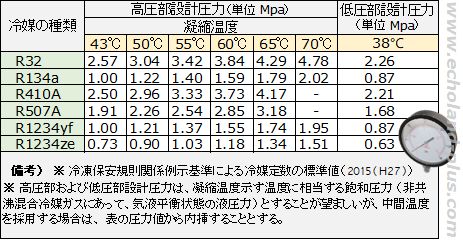

(2) 冷凍保安規則関係例示基準の表19.1に記載のない冷媒の場合(表 12.5(b))P174

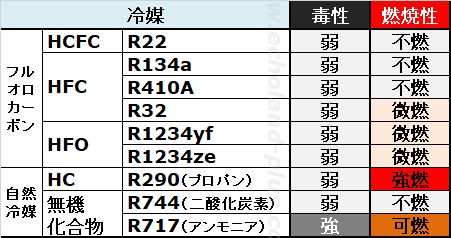

「冷凍保安規則関係例示基準 表19.1 設計圧力」に記載されていない冷媒ガス(非共沸混合、特定不活性ガスなど)を使用した冷凍装置の高圧部と低圧部の設計圧力の目安となる圧力である。

参照した「日本冷凍空調学会」の冷媒定数の標準値 の表には、15種ほどのガスが掲載されているが冷凍装置に使われるガスを掲載順に抜き取ってまとめてある。

「冷凍保安規則関係例示基準 表19.1」意外の冷媒ガスの設計圧力

参照)・『初級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<8次改訂版:P141 表11.1(b)>

・日本冷凍空調学会:冷媒定数の標準値

テキスト9次改訂版の内容に見合うような過去問を、強引に、はめ込んである。

・高圧部の設計圧力は、通常の運転状態中に予想される当該冷媒ガスの最高使用圧力で決定される。冷凍機停止中は高圧ガスを製造しないため、その状態での冷媒ガス圧力は考慮する必要はない。 R02学/10

【×】 この問題は、前半の「高圧部の云々」と後半の「停止中云々」の2つの問いかけがある。題意は後半の停止状態の冷媒ガス圧力の問いかけだろう。というわけでこの問題はココに置く。

さて、前半の運転中の高圧部の予想される冷媒ガスの最高使用圧力は、テキスト<9次:P174左の下から8行目~>に記されている。要するに基準凝縮温度による設計圧力で決定される。

さてさて、高圧部も低圧部も停止中の冷媒ガス圧力についてはテキスト<9次:P174右(a)②、(b)②>に記されている。すなわち、停止中に予想される(周囲の)最高温度の冷媒ガス圧力を考慮する必要がある。

ま、赤字だけ書けばよかったね。長文になって悪かった。健闘を祈る!

(1) 高圧部設計圧力

ここは、「非共沸混合・特定不活性ガス」指定の問題が出題されるだろう。テキスト<9次:P174右 (a) 高圧部設計圧力>(2023(R05)/10/09記ス)

・高圧部の設計圧力は、非共沸混合冷媒ガスにあっては 43 ℃ の気液平衡状態の液圧力が基準の一つとなる。 by echo

【◯】 テキスト<9次:P174右 (a)③> ← ①~③のうち、最も高い圧力以上の圧力が高圧部の設計圧力となる。

(2) 低圧部設計圧力

テキスト9次改訂版の内容に見合うような過去問を、強引に、はめ込んである。

・非共沸混合冷媒ガスの低圧部の設計圧力は、周囲温度38℃の気液平衡状態の液圧力である。 H20学/10

【◯】 この問題はココ。テキスト<9次:P174右 (a)③>に、()でくくられている部分に記されている。(高圧部の③と一緒。)

許容圧力

許容圧力と設計圧力の関係を把握しておこう。テキスト<9次:P175左 (12.4.3 許容圧力)>

・許容圧力は、圧力容器の各部について、その板厚より腐れしろを除いて算定しなければならない。 H16学/10

【◯】 その通り。 テキスト<9次:P176左 ②>

【 参考 】

最高使用圧力(許容圧力)Pa = 2σaη(ta - α) / Di + 1.2(ta - α) 許容圧力は腐れしろ α を除く。

必要厚さ ta =(PDi / 2σaη - 1.2P)+ α 板の必要厚さは腐れしろを加える。

・許容圧力は、すでにできあがっている圧力容器の耐圧試験圧力、気密試験圧力、安全装置の作動圧力を定めるときおよび既設機器の最高使用圧力を求めるときなどに用いられる。 H27学/10

【◯】 ぅ~ん。

テキスト<⑨次:P176 (12.4.3 許容圧力)>の冒頭部分と最後2行から読み解くってことかな。

・設計圧力は、圧力容器などの設計において、その各部について必要厚さの計算または耐圧強度を決定するときに用いる圧力で、設計圧力と許容圧力が異なる場合、設計圧力は、その圧力容器に取り付ける安全装置の作動圧力の基準である。 H28学/10

【×】 この問題はココに置く。正しい文章にしてみましょう。

設計圧力は、圧力容器などの設計において、その各部について必要厚さの計算または耐圧強度を決定するときに用いる圧力で、設計圧力と許容圧力が異なる場合、許容圧力は、その圧力容器に取り付ける安全装置の作動圧力の基準である。

前半は、テキスト<9次:P175左 (12.4.2 設計圧力)>の冒頭。

後半は、テキスト<9次:P176 5行目~>の最後の2行。

・設計圧力は、圧力容器などの設計において、その各部について必要厚さの計算または耐圧強度を決定するときに用いる圧力である。許容圧力は、その容器に取り付ける安全装置の作動圧力の基準であり、つねに設計圧力より大きい。 H30学/10

【×】 この問題はココに置くヨ。 つねに設計圧力より大きい。

が、ま違い。腐食を考慮に入れると、許容圧力は設計圧力より小さくなる。(なぜ小さくなるかは、略。(疲れた))

・設計圧力をもとに計算して求められた最小の板厚と既存の圧力容器における腐れしろを除いた肉厚が同じならば、その圧力容器の設計圧力と許容圧力は等しくなる。 R07学/10

【◯】 ぅむ❗️☺️テキスト<9次:P175左 表題冒頭にズバリ❗️>

最高使用圧力(限界圧力) 既存(既設)の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力 P178~P179

8次改訂版から「最高使用圧力」から「限界圧力」に変わったことについて

注) 8次改訂版(H27/11/20改訂)から、<8次:P172 (12.8 限界圧力)>というように、「最高使用圧力」から「限界圧力」に変わった。

しかし「最高使用圧力」は他のページに使われている、今後の改訂や試験問題はどうなるのかよくわからない。 テキストの<8次:P172 (12.8 限界圧力)>内の文章では「限界圧力」が使われているので意識していきましょう。

9次改訂版から「限界圧力」から「既存(既設)の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力」に変わったことについて

注) 9次改訂版(令和4年11月8日改訂)から、<9次:P178 (12.8 既存(既設)の圧力容器や配管を転用するときの許容圧力)>と以上に長いものに変わった。

「限界圧力」や「最高使用圧力」は他のページに使われているかどうか不明である。(調べる労力と時間がない)

・設計圧力を超えて、許容圧力で冷凍装置を運転してはならない。 H15学/10

【◯】 設計圧力は許容圧力(最高圧力)以下でなければならない。から、設計圧力以下で運転する。(9次改訂版では、見合った場所が不明。)

・既存の圧力容器の円筒胴板の厚さがわかっているとき、その圧力容器の使用可能な最高圧力を求める式は、最小厚さを求める式に腐れしろを加えた式から導くことができる。 H24学/10

【◯】 ぅ~ん、難しいかも。

テキストは<9次:P177 (12.6 冷凍保安規則関係例示基準による円筒胴の厚さの計算式)>を開いてほしい。

問題文を分解しながら見てみようか。

「既存の圧力容器の円筒胴板の厚さがわかっているとき、」← 実際厚さtaを求める式は、<9次:P178 (12.5)式>です。

「その圧力容器の使用可能な最高圧力を求める式は、」 ← 実際厚さ taを使い、最高使用圧力 Paを求める式は、<9次:P179 (12.8)式です。

「最小厚さを求める式に腐れしろを加えた式から導くことができる。」 ↓(文章に、式と記号を組み込んでみると)

「最小厚さ tを求める<9次:P177 (12.4)式に、腐れしろ αを加えた実際厚さ ta <9次:P178 (12.5)式から、導くことができる。」 と、いうことで正しい。

健闘を祈る!

・限界圧力は、圧力容器の実際厚さから腐れしろを除いた厚さを用いて算出される。限界圧力は、許容圧力を求めるときに用い、設計圧力または限界圧力のいずれかの低いほうの圧力を許容圧力とする。 R02学/10

【◯】 9次改訂版では、「限界圧力」という語句が無くなってしまったので<解説無し>にする。ときに、8次改訂版までの解説を下記に残す。

【 8次改訂版の解説 】 ← 続きはクリック

限界圧力云々は、テキスト<8次:P172左 (12.8 限界圧力)>の最後の5行を、綺麗にまとめましたね。算出云々は(12.8)式を見つめればよいでしょう。(ぁ、上記H24年の問題が理解できればイイね。)

05/05/21 05/09/07 07/12/19 08/02/08 09/03/15 10/10/09 11/08/01 12/05/19 13/10/10 14/09/19 15/07/22 16/09/15 17/03/11 18/01/04 20/11/29 23/10/09

修正・訂正箇所履歴

【2016/08/04 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。 (2017(H29)/01/07)

- 「8次改訂版の「最高使用圧力」ついて」を追加。 (2017(H29)/01/07)

- 「8次改訂版の「最高使用圧力」ついて」の見出し・他いろいろを変更 → 「8次改訂版から「最高使用圧力」から「限界圧力」に変わったことについて」 (2017/03/11)

- 全体的に見直し。(2022(R04)/04/10)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/10/09)

- 画像追加、問題入れ替え等、全体的に見直し。(2023(R05)/10/09)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院