ページ内リンク

水冷凝縮器能力と凝縮温度 P234~P235(P223~P224)

水冷凝縮器能力と凝縮温度

・水冷凝縮器では、冷媒と冷却水との算術平均温度差が5~6K程度、また、空冷凝縮器では入口空気温度よりも15~20K高い凝縮温度になるように、凝縮器の伝熱面積の大きさを選んで冷凍装置が設計されている。 H15学/07

【◯】 「水冷は5~6、空冷は15~20(下の ※注)を読んで)」と覚えればなんとかなるかも。テキスト<9次:P235左 下の方>

※ 注) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

この問題はH15年度であるが、このころのテキスト(H13年3次改訂版 P170)は、水冷は5~6K程度、空冷は15~20Kと記されている。いつの改訂版から変更されたかは不明であるが、手元にある6次改訂版は空冷が、12~20K に変更されている。(もちろん!?8次と9次改訂版も、12~20K)

・空冷凝縮器では、冷媒温度と空気温度との算術的温度差が増大すると、管内の凝縮液膜が厚くなり冷媒側熱伝達率は大きくなる。 H16学/07

【×】 この問は「凝縮液膜」繋がりでここに置く。

テキスト<9次:P235左 9行目~> ここで、水冷凝縮器でも空冷凝縮器でも~

を読んでください。正しい文章にしてみましょう。

空冷凝縮器では、冷媒温度と空気温度との算術的温度差が増大すると、管内の凝縮液膜が厚くなり冷媒側熱伝達率は小さくなる。

凝縮液膜をイメージするには<9次:P238>の図17.6を見て、<9次:P237右 真ん中辺り(17.3)>を読めばイイんじゃないだろか。

・同じ凝縮負荷 Φk に対して、凝縮器の伝熱面積 A が小さくなると、冷却水量 qmw と冷却水入口温度 tw1 が一定ならば、冷却水出口温度 tw2 も変わらないので、凝縮温度 tk は低くなる。 H17学/07

【×】 凝縮温度 tk は高くなる。

が正しい。

テキスト<9次:P234右下 (式 17.3)>が基本。

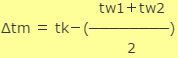

Φk = K A Δtm 「kW」 = 比熱・qmr・Δtm

条件が変わっても、同じ凝縮負荷 Φk で、流量と冷却水入口の tw1 は一定だっちゅうから、冷却水出口温度 tw2 は変わらない。だから、tk が大きくなるしかない、と考える。

・同じ凝縮負荷に対して、水冷凝縮器の伝熱面積が適正値よりも小さいと、冷却水の入口温度と水量が変わらなければ、冷却水出口温度は変わらないので、凝縮温度が高くなる。(熱交換の問題) H20学/07

【◯】 テキストの<9次:P235左上と図17.3>辺りを図を見ながら読めばイイんじゃないだろか。

・水冷凝縮器の冷却水量が減少すると、凝縮器の冷媒温度と冷却水温度との算術平均温度差が大きくなり、凝縮温度が高くなるので、冷凍装置の成績係数は小さくなる。 H21学/07

【◯】 ぅむ。テキスト<9次:P235左 9行目>の、ここで、水冷凝縮器でも空冷凝縮器でも~

を、読んでおくしかないです。

・水冷凝縮器では、冷媒温度と冷却媒体との算術平均温度差が大きいほど熱流束(熱流密度)が大きくなって凝縮作用が活発になり、凝縮液膜が厚くなるので冷媒側熱伝達率が大きくなるが、空冷凝縮器では逆に小さくなる。 H22学/07

【×】 テキスト<9次:P235左 9行目~> ここで、水冷凝縮器でも空冷凝縮器でも~

を読むしかない。正しい文章にしてみましょう。

水冷凝縮器でも空冷凝縮器でも、冷媒温度と冷却媒体との算術平均温度差が大きいほど熱流束(熱流密度)が大きくなって凝縮作用が活発になり、

凝縮液膜が厚くなるので熱伝導抵抗が大きくなって、冷媒側熱伝達率は小さくなる。

・水冷凝縮器において、冷媒と冷却水との算術平均温度差が大きいほど熱流束が大きくなって、冷媒側熱伝達率が大きくなる。これは凝縮液膜の熱伝導抵抗が小さくなるためである。 R02学/07

【×】 同様問題が10数年ぶりに出題。ぅ~ん、頑張ってね。正しい文章にしてみましょう。

水冷凝縮器において、冷媒と冷却水との算術平均温度差が大きいほど熱流束が大きくなって、冷媒側熱伝達率が小さくなる。これは凝縮液膜の熱伝導抵抗が大きくなるためである。

テキスト<9次:P235左 9行目~>を読めばズバリ的に記されているが、そうだね、ここまで来て〇〇のときは、□□が大きくなり、◇◇は小さくなる

と、分かるようになっていれば、あなたは必ず合格!

・一般に、水冷凝縮器では凝縮温度と冷却水温度との間の算術平均温度差は 5~6K 程度、空冷凝縮器では入口空気温度よりも 12~20K 高い凝縮温度になるように、伝熱面積が選ばれる。 H23学/07

R06学/07(「20K程度高い」、「伝熱面積が決められる。」、他同じ。)

【◯】 テキスト<9次:P235左 下から10行目~(このために、~)>に、ズバリ数値が記されている。

・水冷凝縮器では冷媒と冷却水との間の算術平均温度差が 5~6K 程度になるように、空冷凝縮器では入口空気温度よりも 12~20K 程度高い凝縮温度になるように、それぞれ伝熱面積が選ばれる。 H26学/07

【◯】 ぅむ! テキスト<9次:P235左 下から10行目~(このために、~)>

・一般に、水冷凝縮器では、凝縮温度と冷却水温度との間の算術平均温度差は 12K から 20K 程度、空冷凝縮器では、入口空気温度よりも 5K から 6K 高い凝縮温度になるように、伝熱面積が選ばれる。 H30学/07

【×】 だめですね。正しい文章にしてみましょう。

一般に、水冷凝縮器では、凝縮温度と冷却水温度との間の算術平均温度差は 5Kから6K 程度、空冷凝縮器では、入口空気温度よりも 12Kから20K 高い凝縮温度になるように、伝熱面積が選ばれる。

・一般に、水冷凝縮器では、凝縮温度と冷却水温度との間の算術平均温度差が 5Kから6K 程度になるように、伝熱面積を選定する。また空冷凝縮器では、入口空気温度よりも 12Kから20K 程度高い凝縮温度となるように、伝熱面積を選定する。 R01学/07

【◯】 令和元年も出題。これは必須ですね。

・一般に、水冷凝縮器では、凝縮温度と冷却水温度との間の算術平均温度差は 5Kから6K 程度、空冷凝縮器では、入口空気温度よりも 12Kから20K 高い凝縮温度になるように、伝熱面積が選ばれる。 R02学/07

【◯】 令和2年度も…。H30年度の数値だけ入れ替えた【◯】版だねw。

17/03/16 19/09/29 20/11/27 23/10/14 24/11/28 25/12/12

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2017/03/16 新設】(← 履歴をここに作った日)

- 「満液式蒸発器」を削除。次ページとダブっていたため。(2017(H29)/09/02)

- 解説文見直し。(2019(R1)/09/29)

- 全体的に見直し。(2022(R04)/04/10)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応(23(R05)/10/14)

- 予想問題の追加、文章見直し(23(R05)/10/14)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院