ページ内リンク

真空試験・溶接部の試験 P190~P191(P183~P184)

真空試験は、なぜするのか、どうやってするのか、よく理解しておく。 『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P190左(8次:P183右) (13.2.4 真空試験(真空放置試験))>

<9次:P190右~(8次:P183右) (13.3 溶接部の試験))>を追加した。(2020(R02)/11/23記ス)

- 13.2.4 真空試験(真空放置試験) P190

- (1) 目的, (2) 真空度, (3) 実施要領, (4) 合格基準, (5) 真空計

- 13.3 溶接部の試験 P190~P191

- 13.3.1 溶接部の欠陥 P190

- 13.3.2 機械試験 P190~P191

- (a) 継手引張試験, (b) 表曲げ試験, (c) 側曲げ試験, (d) 裏曲げ試験, (e) 衝撃試験

- 13.3.3 非破壊試験 P191

- 補足説明(開先形状、溶接の姿勢、超音波探傷試験、放射線透過試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験)

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

(1)目的

"目的"のところは熟読すべし。テキスト<9次:P190左 (1)目的>

・真空放置試験は、冷凍装置が運転されたとき真空になる部分について行う試験である。 H17保/09

【×】 思わず、【◯】としてしまいたい問題である。冷凍装置全体を真空にして、微小な漏れの確認で気密の最終試験とする。漏れ箇所の特定はできない。

・冷媒設備の気密の最終確認をするための真空放置試験は、微量な漏れの判定に有効であり、漏れ箇所の特定も可能である。 H18保/09

【×】 【◯】にした人は、勉強が足りないです。頑張ろう。テキスト<9次:P190左 ((1) 目的)>の冒頭3行。

・フルオロカーボン冷媒設備では、とくに微少な漏れ、水分の存在、さらに不凝縮ガスとしての空気や窒素ガスなどの残留も嫌うため、真空放置試験は重要な試験である。 H21保/09

【◯】 ぅむ、素直な良い問題。逃さないように。

・冷媒設備の気密の最終的確認をする試験である真空試験では、所定の真空度に到達後、1時間以上放置すると、微量な漏れと漏れ箇所が特定できる。 R07保/09

【×】 「1時間以上放置」に気を取られないこと。🤔 テキスト<9次:P190右上 (4)合格基準>

「冷媒設備の気密の最終的確認をする試験である真空試験では、所定の真空度に到達後、1時間以上放置すると、微量な漏れでも判別できるが漏れ箇所は特定できない。」

(2)真空度

真空度に限定した過去問は無い。予想問題を(by echo)追加。(2023(R05)/10/07記ス)

真空試験において真空度(圧力)の変更について

『初級 冷凍受験テキスト(令和元年11月30日:8次改訂版)』と『『初級 冷凍受験テキスト(令和3年10月11日:8次改訂第5刷)』で、163ページ最下行の表記内容が違っています。(空調学会webサイトの「正誤表」に掲載されてます。)

「令和元年11月30日:8次改訂版」では、

(1) 到達真空度は、少なくとも -93 kPa(絶対圧力では 8 kPa)程度で行う.

「令和3年10月11日:8次改訂第5刷」では、

(1) 真空試験の圧力は 0.6 kPa ( 5 torr )以下の真空度で行う.

出版元に問い合わせしたところ、令和3年3月31日発行の第3刷発行時に変更したそうです。理由は、真空度がバラバラだったのを一般社団法人日本冷凍空調工業会に基準を合わせたとのことです。((2021(R03)/11/11記ス))

9次改訂版(令和4年11月8日改訂)の「真空度」について

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P190左 (2) 真空度>より引用します。

「原理的に、冷媒設備内は大気温度 0℃ に相当する水蒸気飽和圧力以下にすることが必要で、到達真空は少なくとも真空度 0.6 kPa が必要である。(( 一社 )日本冷凍空調設備工業連合会規格 JRC GL-01 参照)」

初級テキストにある「 5 torr 」という数値は記されていない。

・冷凍装置の真空放置試験を、内圧 0.6 kpa 以下の真空度で実施した。 by echo

【◯】 という問題になりそうです。 世は移り変わり令和になった昨今の装置は精密化が進み、「日本冷凍空調工業会」試験真空度の基準も変化しているようです。

【 追記 】

「内圧 0.6 kpa (5 torr)以下」を、「内圧 0.6 kpa 以下」に変更しました。(2023(R05)/10/07記ス)

(3)実施要領

同じような問題が出題されています。

・真空放置試験は、微少な漏れでも判定できるが、漏れ箇所の特定はできない。装置内に残留水分が存在すると、真空になるのに時間がかかり、真空ポンプを止めると直ちに圧力が上昇する。 H26保/09 H30保/09 R04保/09

【◯】 その通り!

テキスト<9次:P190左 ((3) 実施要領)>の冒頭から3行目~。

・真空試験は冷媒設備の気密の最終確認をする試験であり、微少な漏れや漏れ箇所の確認を行う。真空試験は高真空を必要とするので、真空ポンプを使用しなければならない。 H28保/09

【×】 どこが違う?

後半の「高真空…」云々は正解。(テキスト<9次:P183左 ((3) 実施要領)> 冒頭部分。)

さて、

「気密の最終確認をする試験であり」は、正しいよね。

では、

「微少な漏れや漏れ箇所の確認を行う。」が、間違いだよね!?

「微妙な漏れでも判定できるが、漏れ箇所の特定はできない。」

下線の文章が少々難解です。漏れ箇所は特定できないので、漏れ箇所の確認を行う作業はできない(必要ない)と理解すれば良いだろう。

・真空放置試験は、微少な漏れでも判定できるが、漏れ箇所の特定はできない。装置内に残留水分が存在すると、真空になるのに時間がかかり、また、真空ポンプを止めると圧力が上昇する。 R01保/09

【◯】 <解説略>

・気密試験の前の真空放置試験は、微少な漏れでも判定できるが、漏れ箇所の特定はできない。装置内に残留水分が存在すると、真空になるのに時間がかかり、真空ポンプを止めると圧力が上昇する。 R03保/09

【×】 ぅ~、(><;) うっかり【◯】にしてしまうかな。「R01」の改良版、高度な?引っ掛け問題。前半はテキスト<9次:P190左(1)目的>冒頭から、後半はテキスト<9次:P190(3)実施要領>からである。正しい文章にしてみましょう。

気密試験の後の真空放置試験は、微少な漏れでも判定できるが、漏れ箇所の特定はできない。装置内に残留水分が存在すると、真空になるのに時間がかかり、真空ポンプを止めると圧力が上昇する。

・真空放置試験は、数時間から一昼夜の十分な時間を必要とする。 by echo

【◯】 解説略。テキスト<9次:P190右上>

【 注 】

9次改訂版では「1 時間から一昼夜かけたのち判定を行う。」と変わっているので今後の参考にしてください。

(4)合格基準

意外にも一問しかないのだが…。(2014(H25)/09/06記す)

翌年、二問になったyo。

・真空放置試験では微少な漏れでも判定できるが、漏れ箇所の判定はできない。なお、放置時間は数時間から一昼夜近い十分に長い時間とし、5K程度の温度変化があっても0.7kPa程度の圧力変化であれば問題はない。 H19保/09

【◯】 5K、0.7kPa・・・ぅ~む、具体的な数値が出てきたのは2種では、初めてかもしれない。1種ではこの文章は完璧に覚えるのだが…。ある意味、サービス問題かもしれない。

【 注 】

9次改訂版では、合格基準がの記述が変わっているので下記枠を確認してください。

9次改訂版(令和4年11月8日改訂)の「合格基準」について

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』(以下、テキスト)の、「真空試験合格基準」の8次改訂版の表記が9次改訂版では大きく変わったのでここに引用しておきます。

8次改訂版(平成27年(2015)11月20日改訂)

テキスト<8次:P184左 (4) 合格基準>より引用します。

十分に長い時間にわたって真空のまま放置した後,圧力が試験開始前よりも 5 K くらいの温度変化の場合に 0.7 kPa 程度の圧力変化であればよい.

9次改訂版(令和4年(2022)11月18日改訂)

テキスト<9次:P190右 (4) 合格基準>より引用します。

真空計が 0.6 Kpa 以下になってから1時間以上真空ポンプを連続運転する。

1 時間放置して真空計の指示が上がらないことを確認する.

このように変更されているので、今後の試験対策の参考にしてください。(2023(R05)/10/07記ス)

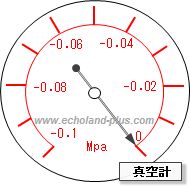

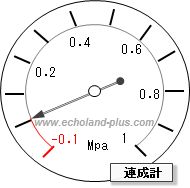

真空計

テキスト<9次:P190右 ((5) 真空計)>です。圧力計・真空計・連成計の概略図を掲載します。

・真空試験に用いる真空計には、文字盤の大きさが 75 mm 以上あれば冷凍装置附属の連成計を使用できる。 H17保/09

【×】 連成計はダメ。真空計。テキストには文字盤の大きさは書かれていない。<9次:P190右 ((5) 真空計)>

・真空試験では、冷凍設備内は周囲大気温度 0℃ に相当する水蒸気飽和圧力以下にすることが必要で、到達真空は一般の連成計などで計測する。 R05保/09

【×】 「真空計」です。(「などで」は削除したほうが良いかも…。)

「真空試験では、冷凍設備内は周囲大気温度 0℃ に相当する水蒸気飽和圧力以下にすることが必要で、到達真空は必ず真空計を用いて計測する。」

溶接部の試験

問題が増えてきたので新設した。(2020(R02)/11/23記ス)

・冷凍装置を構成する各機器の溶接部は、母材の最小引張強さ以上の強度が必要である。 H23保/09

【◯】 その通り。と、書くしかない。テキストを読むしかない。と、しか言えない。<9次:P190右 (13.3.1 溶接部の欠陥)>の冒頭から6行目。

・冷凍装置を構成する各機器のアーク溶接施工の良否は、母材の材質、板厚と開先形状、溶接棒の種類、溶接の電流と電圧などの条件が関係する。溶接部の強度は、母材の最小引張強さ以上の強度が必要である。 H27保/09

【◯】 溶接部の試験が増えるのかな?(2016(H28)/09/16記ス) 。テキスト<9次:P190右 (13.3.1 溶接部の欠陥)>の冒頭~。

・冷凍装置を構成する各機器のアーク溶接施工の良否は、母材の材質、板厚と開先形状、溶接棒の種類、溶接の電流と電圧、溶接の姿勢などの条件が関係する。溶接する金属(母材)の間に設ける溝を開先またはグルーブといい、その形状にはⅠ、V、X形などがある。 R02保/09

【◯】 ぅわ~、こんなの知らねーよ。って叫びたいですね。溶接部の試験なんて読み飛ばしていたんだけどな。これからは一度でもいいから熟読しておくしかないね。

前半はテキスト<9次:P190右 (13.3.1 溶接部の欠陥)>冒頭がズバリ、後半は<9次:P191右上 (補足説明)>の「開先形状」がズバリ的。

・冷凍装置を構成する各圧力容器の突合せ溶接部の機械試験のうち、表曲げ試験は、母材の厚さが 19 mm 以上の突合せ溶接部に限る。 R05保/09

【×】 ぅむ…、 時は移り、令和になり、世は流れ、溶接試験の勉強からは逃れられなくなったかもしれない。テキスト<9次;P190右下>

🍃 ⏰ 🍂🍂

「冷凍装置を構成する各圧力容器の突合せ溶接部の機械試験のうち、表曲げ試験は、母材の厚さが 19 mm 未満の突合せ溶接部に限る。」

【その他】

・フルオロカーポン冷凍装置内を真空乾燥する場合、真空度が増すにしたがって水の飽和温度は下がるので、水分が残留している可能性のある部分を加熱すると効果的である。

H24保/09

【◯】 ココにも、置く。(試運転・据付けにも置く)テキスト「機器の据付け」の<9次:P194左~右 14.1.5 真空乾燥)に、この説明があるが、冷凍機械責任者試験では「圧力試験(問9)」の仲間になるようだ。

05/05/21 05/09/07 07/12/19 08/02/08 09/03/09 10/10/10 11/07/28 12/05/19 13/09/19 14/09/06 15/07/04 16/09/16 17/12/23 19/09/27 20/11/23 23/12/13 24/12/05 25/12/21

修正・訂正箇所履歴

【2016/08/03 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。 (2017(H29)/01/07)

- 図を追加、及び、全面的に文章見直し。 (2019(R01)/09/27)

- 「溶接部の試験」を追加 (2020(R02)/11/23)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/10/07)

- 解説等、見直し。(2023(R05)/10/07)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院