ページ内リンク

凝縮器の合理的熱通過率の確保 P212~P214(P202右~P205左)

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:15章>の「15.2 高圧部の保守管理 P210~P219(P200~210)」を、目次にそって過去問題を分類してあります。

ここでは、「凝縮器の合理的熱通過率の確保 P212~P214 (P202右~P205左)」についての問題です。

- 15.2.3 凝縮器の合理的熱通過率の確保 P212~P214

- (1) 凝縮器の熱通過率 P212

- (2) 水あか、油膜の熱通過率に及ぼす影響 P212

- (3) ローフィンチューブ P213

- (4) 水あかの除去 P211~P212

- (例題 15.2) P214

- 15.2.4 水冷凝縮器の適正冷却水量の確保 P214~P215

- (例題 15.3) P214

- (1) 冷凍装置内への空気の侵入 P214

- (2) 冷却管の汚れ P214

- (3) 冷却水量の不足 P214

- (4) 冷却水温の上昇 P214

- (5) 凝縮器内に凝縮液の滞留 P215

凝縮器の熱通過率の問いです。水質、水あか、油膜、の影響(凝縮温度、圧力)を把握しましょう。ローフィンチューブや冷却水量についても出題されます。

水冷横型シェルアンドチューブ凝縮器、蒸発式凝縮器、空冷凝縮器の比較を勉強しておきましょう。テキスト<9次:P213(P204) (表15.4(15.1) 凝縮器の種類、特徴、<略>)>この表は重要です。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

(1)凝縮器の熱通過率 P212

・水冷凝縮器の熱通過率は空冷凝縮器に比べて著しく大きいので、冷却管に水あかが付着しても、凝縮温度は変わらない。 H13保/02

【×】 熱通過率の比較はテキスト<9次:P212左下>

水冷凝縮器:0.55~1.75[kW/(m2・k)]

空冷凝縮器:0.02~0.07[kW/(m2・k)]

凝縮温度に関しては、テキスト<9次:P212右 6行目~> → 冷却管に水あかや油膜(アンモニア冷凍装置)が付着すると、熱通過率が小さくなって、凝縮温度と圧力が高くなる。

(2)水あか、油膜の熱通過率に及ぼす影響 P212~P213

「油膜」と「水あか」の問題を分けました。(2023(R05)/10/12記ス)

油膜

・アンモニアは鉱油をあまり溶解しないので、伝熱面に油膜を形成するが、その油膜の厚さはあまり厚くはならない。これに対して、水あかの厚さは掃除をしないとかなりの厚さになり、熱通過率は著しく低下する。 H24保/02

【◯】 ぅむ。 テキスト<9次:P212右 (2)の冒頭>を読んでいただきたい。ズバリ書いてある。

・R22は鉱油をかなりよく溶解するので凝縮器伝熱面に油膜を形成しないが、アンモニアは鉱油をあまり溶解しないので油膜を形成する。 H27保/02

【◯】 その通り! テキスト<9次:P212右 (2)の冒頭>

【 - 雑記 - 】

「R22」と記されているのは7次改訂版まで、8次からは「フルオロカーボン」と記されている。なので、今後は「R22」は問題文から消え去ることだろう。

・R22冷凍装置の水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器では、水を使用するので、水質を適切に保持しないと水あかが管内面に付着する。また、R22は油を溶解せず凝縮伝熱面に油膜が形成されやすい。したがって、水あかと油膜を除去しないと、水冷凝縮器の熱通過率に大きな影響が出る。 H28保/02

【×】 ぅ~ん、正しい文にするには…。テキスト<9次:P212右 (2)の冒頭>の「フルオロカーボン」を「R22」として読めばよいだろう。

「R22冷凍装置の水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器では、水を使用するので、水質を適切に保持しないと水あかが管内面に付着する。また、R22は油を溶解しやすいので凝縮伝熱面に油膜は形成しない。

したがって、水冷凝縮器の熱通過率に油膜の影響は出ない。」

・R32 冷凍装置の水冷シェルアンドチューブ凝縮器では、水質を適切に保持しないと水あかが管内面に付着する。また、R32 は、冷凍機油としてエステル油を使用した場合には油を溶解せず、凝縮伝熱面に油膜が形成されやすいので、水あかと油膜を除去しないと、水冷凝縮器の熱通過率に大きな影響が出る。 R06保/02

【×】 現在主流になった「R32」での出題。テキスト<9次:P212右 (2)の冒頭>の「フルオロカーボン」を「R32」として…、エステル油に関しては<9次:P69 表5.6>を参照のこと。

「R32 冷凍装置の水冷シェルアンドチューブ凝縮器では、水質を適切に保持しないと水あかが管内面に付着する。また、R32 は、冷凍機油としてエステル油を使用した場合には油を溶解するため、

凝縮伝熱面に油膜は形成しない。したがって、水冷凝縮器の熱通過率に油膜の影響は出ない。」

・水冷凝縮器において、アンモニアは冷凍機油(鉱油)をあまり溶解しないので、凝縮器の伝熱面に油膜を形成するが、その厚さはあまり厚くはならない。これに対して、水あかの厚さは掃除をしないとかなりの厚さになり、注意が必要である。 H29保/02

【◯】 ぅむ。

・フルオロカーボン冷媒は冷凍機油をかなりよく溶解するので、一般に、凝縮器伝熱面には油膜が形成されないが、非相溶性の冷凍機油を用いるアンモニア冷媒は冷凍機油をあまり溶解しないので油膜が形成される。 R05保/02

【◯】 ぅむ。 テキスト<9次:P212右>の上半分を上手にまとめた問題でした。

水あか(油膜)

・水冷凝縮器の伝熱管に水あかや油膜が厚く付着すると、凝縮圧力が高くなるが、成績係数は変わらない。 H16保/02

【×】 テキスト<9次:P213左3行目~右> 凝縮圧力は高くなるは正解。そして消費電力が増加し、冷凍能力が減少する。とあるから成績係数は低下するよね。

・水冷凝縮器の冷却管に水あかが付くと、伝熱抵抗が増大して凝縮圧力が高くなり、圧縮機の消費電力は増加するが、冷凍能力は変化しない。 H23保/02

【×】 冷凍能力!?一瞬、固まるかもしれない。

冷凍能力の記述は、テキスト<9次:P213左一番下行>に記されている。

(3)ローフィンチューブ P213

ローフィンチューブは冷媒に接する側にフィンが付いている。

ことを常に頭に入れてイメージして問題に向かえば、理屈もわかり解答を導き出せるでしょう。 テキスト<9次:P213右>

・シェルアンドチューブ凝縮器は、冷媒側に比べて水側の伝熱面積を大きくするため、ローフィンチューブが使用される。 H19保/02

【×】 「冷媒側と水側・・・・云々」この問題は、必ずゲットすべし!テキスト<9次:P213右 8行目~>P89の図7.18も見てイメージしよう。

【◯】 冷媒側の伝熱面積を冷却水側よりも大きくしている。 ←テキストの文章

【×】 冷媒側に比べて水側の伝熱面積を大きくするため、 ←この問題

【◯】 水側に比べて冷媒側の伝熱面積を大きくするため、 ←こうすれば◯

協会の言葉遊びのようなu◯コ問題(失礼)に翻弄されないように・・・。頑張れぇー。

・水冷凝縮器では、水側伝熱面積を拡大したローフィンチューブが冷却管として使用されている。 H17保/02

【×】 ここまで同じようなunko問題を上から解いてきた貴方は、引っかからないですね。冷媒側にフィンを付けて拡大している。

・水冷凝縮器でローフィンチューブのような高性能伝熱管を使用すると、裸管伝熱管に比べて水あかの汚れによる熱伝導抵抗の低下割合が大きくなり、熱通過率の値が小さくなるので、冷媒と冷却水との温度差が大きくなるが、凝縮圧力はほとんど上昇しない。 H20保/02

【×】 これは、勉強していないと自信を持って【×】とできないかも。テキスト<9次:P213右 真ん中、P213右 (2)冷却管の汚れ>

水冷凝縮器でローフィンチューブのような高性能伝熱管を使用すると、裸管伝熱管に比べて水あかの汚れによる熱伝導抵抗の低下割合が大きくなり、

熱通過率の値が小さくなるので、冷媒と冷却水との温度差が大きくなり、凝縮圧力は上昇する。

・水冷凝縮器において、水あかが厚く付着した場合には、水あかの付着による熱通過率の低下の割合は、ローフィンチューブに比べて裸管のほうが大きい。 H24保/02

・水冷横形シェルアンドチュープ凝縮器の冷却管に水あかが厚く付着した場合、水あかの付着による熱通過率の低下の割合は、ローフィンチュープに比べて裸管のほうが大きい。

H30保/02 R07保/02(「水冷シェル👈️「横形」がない」、他同じ。)

【両方 ×】 逆です。テキスト<9次:P213右 真ん中>

「水冷横形シェルアンドチュープ凝縮器の冷却管に水あかが厚く付着した場合、水あかの付着による熱通過率の低下の割合は、裸管に比べてローフィンチュープのほうが大きい。」

・水冷凝縮器において、冷却水側の熱伝達率は冷媒側の熱伝達率よりも小さいしたがって、水冷凝縮器の冷却管として冷却水側に高さの低いフィンを付けたローフィンチューブを用いて、冷却水側の伝熱面積を冷媒側よりも大きくしている。 H25保/02

【×】 H25年度はナニゲに疲れるわ…。

水冷凝縮器において、冷却水側の熱伝達率は冷媒側の熱伝達率よりも大きいしたがって、水冷凝縮器の冷却管として冷媒側に高さの低いフィンを付けたローフィンチューブを用いて、冷媒側の伝熱面積を冷却水側よりも大きくしている。 (👈️日本語的に変な感じだけども…、イメージが大切。)

・水冷凝縮器で水あかが厚く付いた場合の熱通過率の低下割合が、裸管よりローフィンチューブのほうが大きくなるのは有効内外伝熱面積比が影響しているためである。 H26保/02

【◯】 これは、ヤバイです。短文だけど、1種レベルの問題でないの!?

ローフィンの有効内外伝熱面積比 ← テキスト<9次:P90左 1行目>。

熱通過率の低下割合 ← <9次:P213右 真ん中>。

そして、<9次:P235右下~(17.4式の解説を勉強)>を勉強した統合された知識が必要になる。

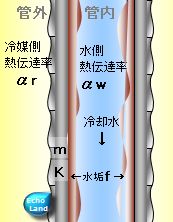

熱通過率 K = 1 / 1 / αr + m (1 / αw + f)

m:有効内外伝熱面積比、f:汚れ係数

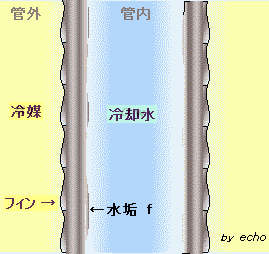

ローフィンチューブ水垢状態の概略図

K の変化は(m・f)であり、m はローフィン 3.5~4.2(9次:P90)、裸管は 1、であるから「裸管よりローフィンチューブのほうが大きくなるのは有効内外伝熱面積比が影響している」ということになる。

この問題(問2)は逃してもしょうがないよ。こういう過去問にない難易な問題が毎年1,2問ある、でも、60点取れば合格だから勉強している方は安心してください。(もちろん、100点満点を目指すことが王道です!)

・フルオロカーボン冷媒の水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器では、凝縮する際の熱を冷却管に伝えやすくするために、冷却水側の伝熱面積を冷媒側よりも大きくしている。 H27保/02

【×】 勉強していれば簡単。

フルオロカーボン冷媒の水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器では、凝縮する際の熱を冷却管に伝えやすくするために、冷媒側の伝熱面積を冷却水側よりも大きくしている。

・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器で、冷却管にローフインチューブの冷却管を利用すると、冷媒側の伝熱量が増加するので、冷却管内に水あかが厚く付着しても、熱通過率にはあまり影響がない。 H28保/02

【×】 サービス問題ですね。熱通過率は低下する。

(4)水あかの除去 P213~P214

見当たらない。 by echo を追加。

(例題 15.2) P214

3種類の凝縮器の比較です。

・蒸発式凝縮器は、アンモニア冷媒装置に多く使用されているが、フルオロカーボン冷凍装置にも使用されることがある。 H18保/02

【◯】 テキストの<9次:P213 (表15.4 凝縮器の種類、特徴、<略>)>に、さりげなく?書いてある。この表は重要である、けっこうこの中から問題が出ています。 (この表はコピーしていつも持ち歩けば完璧。<9次:P82 表7.1>も。)

・凝縮器の冷却媒体側の熱伝達率の値は、空冷式が小さく、蒸発式はこれよりも大きく、水冷式はさらに大きい。 H19保/02

【◯】 テキスト<9次:P213 (表15.4)>の特徴には、「三種の凝縮器のうちで最も熱通過率が大きい.」と記されている。

・蒸発式凝縮器は、アンモニア冷凍装置に使用され、フルオロカーボン冷凍装置に使用されることはない。 H27保/02

【×】 テキスト<9次:P213 (表15.4)>の「使用冷媒」欄に「若干フルオロカーボンも使用している.」と記されている。

水冷凝縮器の適正冷却水量の確保 P214

冷却水量に関しての問題は、いろいろな不具合にその要因が含まれ分散しているのだろう、テキストに沿ってここにズバリ当てはまる問題がなかなか見つからない。(2020(R02)/09/10記ス) 予想問題 by echo を追加。(2020(R04)/03/04記ス)

(1)水冷凝縮器の適正水量 P214

見当たらない。予想問題 by echo を追加。

(2)冷却水料減少の原因 P214

見当たらない。予想問題 by echo を追加。

・水冷横型シェルアンドチューブ凝縮器の水量減少防止のための冷却水ポンプの点検は、ポンプ吸込み部ストレーナの詰まり、吸込み管の水垢、吐出し側弁の動作、および冷却塔の水位などが重要である。 by echo

【◯】 はぃ。テキスト<9次:P214左 (2)>

(3)冷却水量減少の影響 P214

(例題 15.3) P214

水冷横型シェルアンドチューブの凝縮圧力異常上昇の原因を5つ問われます。テキストに沿って、問題を並べてあります。さぁ、できるかな?

・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器を使用した冷凍装置の運転中に、凝縮圧力が異常に上昇した。その原因として、装置内への空気の侵入、冷却管の汚れ、冷却水量の不足、冷却水温の上昇などが挙げられる。 R03保/02

【◯】 これは、テキスト<9次:P214 (例題 15.3)>の解答(1)~(4)までを、まんま並べてある、分かりやすい?問題です。

凝縮圧力が異常に上昇した考えれられる原因 → (1)空気の侵入、(2)冷却管の汚れ、(3)冷却水量の不足、(4)冷却水温の上昇

(1)装置内への空気の侵入 P214

見当たらない。予想問題 by echo を追加。

・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器を使用した冷凍装置の運転中に、凝縮圧力が異常に上昇した。その原因として、低圧部真空部分の気密不良箇所による空気の侵入、また補修時の開放による空気の残留、不凝縮ガスの発生が考えられる。 by echo

【◯】 空気による凝縮圧力上昇の原因は、「侵入」、「残留」、「発生」、この3つを押さえればいいでしょう。テキスト<9次:P214右 (1)装置内への空気の侵入>

(2)冷却管の汚れ P214

問題数が多いです。

・水冷凝縮器の冷却管に水あかが厚く付着すると、凝縮器内の圧力は上昇するが、冷却水の温度と水量が一定であれば、凝縮温度は変わらない。 H17保/02

【×】 ぅんなこたぁ~ない。

熱通過率小さくなる → 圧力上昇 ・ 凝縮温度上昇

冷却水の温度と水量が一定なんだから…もしかして、引っ掛け? テキストは<9次:P214右 (2)冷却管の汚れ>

・凝縮器の伝熱管に水あかや油膜が付着すると、凝縮圧力は上昇するが、熱通過率は変わらない。 H18保/02

【×】 素直に答える、ぅんなこたぁ~ない。

熱通過率小さくなる → 圧力上昇 ・ 凝縮温度上昇。

・水冷凝縮器の熱通過率は、冷媒と冷却水との温度差に大きく影響され、冷却水の流速には影響されない。 H19保/02

【×】 流速は流量(水量)と考えればいいと思う。速いほうが熱交換量が多い。もちろん、冷媒と冷却水の温度差には大きく影響される。イメージ的にテキスト<9次:P214右 (2)、(3)>を読めばいいかなぁ。

・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器を使用した冷凍装置の運転中に、凝縮圧力が異常に上昇した。原因としては、装置内への空気の侵入、冷却管の汚れ、冷却水量の不足、冷却水温の上昇などが挙げられる。 H28保/02

【◯】 素直な良い問題ですね。<9次:P214 異常上昇の原因(1)~(4)>だね。

(3)冷却水量の不足 P214

見当たらない。予想問題 by echo を追加。

・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器を使用した冷凍装置では、冷却水ポンプの故障やストレーナの目詰まりなどにより、冷却水が減少すると、凝縮圧力が異常に上昇する。 by echo

【◯】 はい、凝縮器の熱交換がわるくなるので凝縮温度と圧力がともに上昇します。<9次:P214右 (3)冷却水量の不足>、および<9次:P214左~右 (3)冷却水量減少の影響>

(4)冷却水温の上昇 P214

見当たらない。予想問題 by echo を追加。

・冷却塔を使用した水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器で運転中の、冷却水温度の上昇にともなう凝縮圧力の異常上昇を防ぐため、冷却塔の日頃の不具合点検や水質の保持が大切である。 by echo

【◯】 ぅむ。 テキスト<9次:P214左 (4)冷却水温の上昇>

(5)凝縮器内に凝縮液の滞留 P215

・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器において、凝縮器から受液器への液の落ち込みが悪い場合、凝縮器内の冷媒液面が高くなって凝縮圧力が上昇する。 H24保/02

【◯】 その通り。勉強してなくてもなんとなく解る問題。 テキスト<9次:P215左上 (5)凝縮器内に凝縮液の滞留>が、ズバリ的。

20/01/03 20/09/10 21/01/06 22/03/04 23/12/09 24/11/28 25/12/12

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2020(R02)/01/02 新設】(← 履歴をここに作った日)

- ページ分割、及び、文章見直し(2020(R02)/09/10)

- 「テキスト<8次:P204左 ((3)冷却水量減少の影響 )>」→「テキスト<8次:P204右 ((3)冷却水量減少の影響 )>」に修正。(2021(R02)/01/06)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応(23(R05)/10/12)

- 問題の分類や解説など、見直し。(23(R05)/10/12)

- 「油膜」の解説文を一部見直し。(2024(R05)/11/28)

【参考文献・リンク】

- 初級受検テキスト:日本冷凍空調学会

- 上級受検テキスト(上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例:日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院