ページ内リンク

熱伝達・放射熱伝達 P75~P76(P75~P76)

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次(8次):P75 (6.1.2 熱伝達)と(6.1.3 熱放射)>です。計算式は無理して覚えなくてもよい。(イメージ的に意味を理解すればよい)

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

ニュートンの冷却則 P75

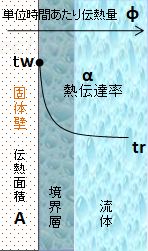

「ニュートンの冷却則」<9次:P75右>が出題されたので、図を見ながら簡単に記しておく。(2020(R02)/11/25記ス)

単位時間あたりの伝熱量φ〔kW〕は、伝熱面積A〔m2〕と伝熱壁面温度tw〔℃〕と周囲流体温度tr〔℃〕との温度差(tw-tr)に比例する。 この関係は、ニュートンの冷却則として知られている。(力学の「ニュートンの法則」と間違わないように。(まさか、引っ掛け問題にしないと主ますけど…、ちなみに両方とも同じアイザック・ニュートンの法則です。))

φ=αA(tw-tr)〔kW〕

(α:熱伝達率〔kW/(m2・K)〕)

前ページの「フーリエの法則」<9次:P74左>と混同させる問題が出題されるので注意すること。

追記:「熱放射」の問題では ステファン・ボルツマン定数

<9次:P76左>が出題されたので頑張ってください。(2021(R03)年8月5日記ス)

熱伝達

「熱伝達」は出題数が多い。冷凍機には、大事な熱移動ですからね。

・ポンプや送風機で流動させている流体と固体壁面との間に温度差があると、熱の移動が生じる。この熱の移動現象を自然対流熱伝達という。 H16学/04

【×】 ちゃうちやう!これは、ポンプや送風機で強制的に流動させているから強制対流熱伝達。

テキスト<9次(8次):P75 (6.1.2 熱伝達)>の冒頭部分!

自然対流熱伝達は自然にお任せ(ヤカンでお湯を沸かすとか、お風呂が沸いていくときとか…、流体内の温度差による密度の差

で対流する)

・蒸発器内の冷媒液が蒸発管に触れて、沸騰して気化するとともに熱が蒸発管から冷媒に伝わる場合のように、液相から気相へと相変化かをともなう熱移動を沸騰熱伝達という。 H21学/04

【◯】 満液式蒸発器で「核沸騰熱伝達」勉強しました。冷媒液が蒸発する様子が浮かんでくれば合格です!テキスト<9次(8次):P75右 真ん中辺り>

・蒸発器内の冷媒液が蒸発管に触れて、沸騰して気化するとともに、熱が蒸発管から冷媒に伝わる場合のように、液相から気相へと相変化をともなう熱移動を沸騰熱伝達といい、蒸発管内の冷媒流速は下流に向かって次第に小さくなる。 H22学/04

【×】 ぅ~ん。沸騰熱伝達関係は正しいね。さて、冷媒流速

が❓️ テキスト<9次(8次):P18右 ((蒸発、凝縮の際の圧力効果の影響) )>から、正しい文章は、

「蒸発器内の冷媒液が蒸発管に触れて、沸騰して気化するとともに、熱が蒸発管から冷媒に伝わる場合のように、液相から気相へと相変化をともなう熱移動を沸騰熱伝達といい、蒸発管内の冷媒流速は下流に向かって次第に大きくなる。」

────【解説が物足りない方は続きをどうぞ】────

引用しておきます。

----------------- 9次(8次)改訂版(P18右 真ん中辺り) -------------

管内を冷媒液が蒸発しながら流れる際には,管内を流れる質量流量はどこでも同じであるが下流ほど蒸気の割合が大きくなるので,下流ほど蒸気流速は大きくなり,流れの摩擦抵抗による圧力降下が増大する.

-------------------------------------------

つまり蒸発管内の冷媒流速は下流に向かって次第に小さくなる。

が間違ってる。

・流動している流体と固体壁面との間に温度差がある場合の熱移動現象は、凝縮熱伝達と沸騰熱伝達に分けられる。 H24学/04

【×】 違うよね。

流動している流体と固体壁面との間に温度差がある場合の熱移動現象は、強制対流熱伝達と自然対流熱伝達に分けられる。

・相変化をともなう熱移動現象は、気相から液相に相変化する場合の凝縮熱伝達や、液相から気相に相変化する場合の沸騰熱伝達などがある。 H28学/04

【◯】 ぅむ。素直すぎて逆に怖い問題。テキストは<9次(8次):P75右 真中チョト上辺り>

・流動している流体とその流体に接している固体壁面との間に温度差があると、熱移動を生じ、その伝熱量は伝熱面積と伝熱壁面温度と周囲流体温度との温度差に比例する。このときの比例定数α[kW/(m2・K)]を熱伝達率と呼び、熱の伝わりやすさを表す。 R03学/04

【◯】 令和の昨今計算式がお好みのようです。テキスト<9次(8次):P75右 (6.5)式)>

────【続きを見て確信を得たい方はどうぞ】────

Φ = αA(tw-tr) を、文章に記号を組み込んでみましょうか。

流動している流体とその流体に接している固体壁面との間に温度差があると、熱移動を生じ、その伝熱量(Φ)は伝熱面積(A)と伝熱壁面温度(tw)と周囲流体温度(tr)との温度差(tw-tr)に比例する。このときの比例定数α[kW/(m2・K)]を熱伝達率と呼び、熱の伝わりやすさを表す。

・流動している流体と固体壁面との間の熱移動である対流熱伝達には、強制的な流れ場における強制対流熱伝達と、流体内の温度差による密度差から発生する流れ場における自然対流熱伝達とがある。 R04学/04

【◯】 ぅむ。

流体の種類とその状態による熱伝達率

・流体から固体壁への熱伝達率は流体の種類とその状態で異なるが、一般に気体より液体のほうが大きい。 H14学/04

【◯】 ぅむ。テキスト<9次(8次):P76上 (表6.2 熱伝達率)>から読み取るしかないかな。

・熱伝達率は流体の種類とその状態で異なるが、一般に気体より液体のほうが大きい。 H27学/04

【◯】 テキストには、気体と流体の種類によって伝達率が変わるぐらいで、ズバリ書かれていない。<9次(8次):P76 (表6.2 熱伝達率)>を見よって感じ。 だから、この問題を解くには表6.2を見ておくか、一般常識的な感覚?で、◯か×かを選択せねばならないだらう。

・流体と固体壁面との間の熱移動現象が対流熱伝達であるが、その流体の種類により熱の伝わりやすきを示す熱伝達率の大きさが異なる。一般的な流動状態では、自然対流より強制対流のほうが、また液体よりも気体のほうが熱伝達率は大きい。 H28学/04

【×】 長い文だけど、じっくり読めば分かるかな。テキスト的には<9次(8次):P75右下 「ここに、~」と、P76左上 (表6.2 熱伝達率)>から、読み解くしかない。

流体と固体壁面との間の熱移動現象が対流熱伝達であるが、その流体の種類により熱の伝わりやすきを示す熱伝達率の大きさが異なる。一般的な流動状態では、自然対流より強制対流のほうが、

また気体よりも液体のほうが熱伝達率は大きい。

熱放射

「熱放射」は、冷凍・空調にはほとんど関係ないとテキストにある(下記へ引用)けども、ま、そういうことで。

ちょと、引用しておきますかね。(<9次(8次):P74左 (6.1 熱移動)>の最後の2行)

----------------- 9次(8次)改訂版 -------------

冷凍・空調装置で取り扱う熱移動現象は,主として熱伝導と対流熱伝達である.

-------------------------------------------

令和になって多数出題されて、熱放射の勉強は必須となっています。😥(2025(R07)/12/11記ス)

・放射エネルギーによる熱移動を放射伝熱という。 H19学/04

【◯】 3つのうちの1つです。サービス問題?

【雑考:冒頭の引用文からすると】 ← (特に読まなくても良いです。)

冒頭の引用文からすると(echoの脳裏にはこの一文が焼き付いているんだ)熱放射は関係ないように思えるんだね。でも、テキストは半ページも文章があるんだよね。

そうだね、まったく関係ない

とは書いてないね。と、なると、ま、このように、これからも出題されるかもしれないんだy。じゃ。健闘を祈る。

・一般に、物体から電磁波の形で放射される熱エネルギーは、その物体の摂氏温度の 4 乗に正比例する。 H29学/04

【×】 熱放射の勉強は、外せなくなりました…。(2017(H29)年12月30日記ス)

一般に、物体から電磁波の形で放射される熱エネルギーは、その物体の絶対温度の 4 乗に正比例する。

・物体内部あるいは物体間に温度差があると、高温側から低温側へと熱エネルギーが移動する。この熱移動の一つに、物体間を電磁波の形で内部エネルギーを相互にやりとりする放射伝熱があるが、一般の冷凍装置においては、熱伝導や熱伝達による伝熱が支配的である。 H29学/04

【◯】 テキストを読んでおけば大丈夫。 テキスト<9次:P76右下>

・黒体から放射されるエネルギーE(kW/m2)は、黒体表面の絶対温度をT(K)とすると、E=σT4(kW/m2)と表される。ここで、σはステファン・ボルツマン定数と呼ばれる。 R01学/04

【◯】 ぁら~、ここまで熱放射を詳しく覚えなきゃいけないのでしょうか!?

【雑記:「ステファン・ボルツマン定数」なんて】 ← 暇ならどうぞ

「ステファン・ボルツマン定数」なんて、始めて聞いたように思える。ま、テキスト<9次(8次):P76左>にズバリ的に記されているが、読み飛ばしていましたね。 「ステファン・ボルツマン定数」ねぇ、熱力学専攻の学生さんならいざ知らず、2冷に必要でしょうかね…。🤔健闘を祈る。

・黒体から放射されるエネルギーE(kW/m2)は、黒体表面の絶対温度をT(K)とすると、E =σT4と表される。ここで、σ[kW/(m2・K4)]はステファン・ボルツマン定数と呼ばれる。 R07学/04

【◯】 ぅむむ。7年度は単位[kW/(m2・K4)]まで組み込んだ問題でした。😴

・一般に、物体から電磁波の形で単位面積、単位時間当たりに放射されるエネルギーは、その物体の摂氏温度の 4 乗に比例する。 R02学/04

【×】 ぁー、2年連続で熱放射問題か…。上記問題の E=σT4

を把握してなくても、 摂氏温度

ではなくて 絶対温度

をおぼろげに記憶してあればなんとかなるかな…。

冷凍機械試験での「熱放射」は必須の学習となったようです。

・一般に、物体から電磁波の形で放射される熱エネルギーは、その物体表面の摂氏温度の 4 乗に比例する。 R03学/04

【×】 ぁのさぁ、な・・・の?と、言いたい。令和3連チャン!

一般に、物体から電磁波の形で放射される熱エネルギーは、その物体表面の絶対温度の 4 乗に比例する。

・一般に、物体から電磁波の形で放射される熱エネルギーは、その物体の絶対温度の 2 乗に正比例する。 R04学/04

【×】 令和4連チャン!絶賛進行中w。テキスト<9次(8次):P75右一番下~P76>

一般に、物体から電磁波の形で放射される熱エネルギーは、その物体の絶対温度の 4 乗に正比例する。

05/05/21 07/12/11 08/01/27 09/03/12 10/09/27 11/08/01 12/05/08 13/12/20 14/09/01 15/07/19 16/12/31 17/12/30 19/12/22 20/11/25 21/08/05 22/04/01 23/12/08 25/12/11

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/18 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。(2016(H28)/12/31)

- 画像追加、文章見直し。(2019(R1)/09/20)

- 「流体の種類とその状態による熱伝達率」を追加し分類。(2019(R01)/12/22)

- 冒頭の作図を改編。「ニュートンの冷却則」の説明を追加。(2020(R02)/11/25)

- 熱放射関係の解説などを見直し。(2021(R03)/08/05)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/18)

- 解説見直し。(2023(R05)/09/18)

- 解説見直し。(2025(R07)/12/12)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院