ページ内リンク

伝熱面積が内外で異なる壁面で隔てられた流体感の熱交換 P77~P79

フィン効率用説明図

ローフィンチューブ概略図"

- 『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次(8次):P77右 (6.3 伝熱面積が内外で異なる壁面で隔てられた流体間の熱交換)>

- 空冷フィンの「熱伝達率」「フィン効率」、水冷のローフィンチューブの「熱通過率」「汚れ係数」「有効内外伝熱面積比」等が問われます。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

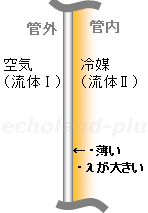

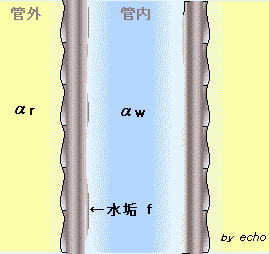

全般 P78~79

図のとおりに、凝縮器や蒸発器の伝熱管の管材は厚みが薄いので、熱伝導抵抗が小さく(熱伝導率 λ が大きく)熱が伝わりやすい、よって管の内と外の流体の伝達熱量が支配的になる。そこで、外面などにフィンを付ける工夫をする。

伝熱管の管材伝熱面概略図

・熱通過抵抗は、固体壁の高温側および低温側の熱伝達抵抗と固体壁の熱伝導抵抗より構成されている。凝縮器や蒸発器の伝熱管では、管材の熱伝導率の値が大きく、かつ、薄い金属であるので、それの熱伝導抵抗は小さく、管内外面の熱伝達抵抗が主として伝熱量を支配している。 H22学/04

【◯】 長い問題文だけど、フィン付けたりする論拠になる文章なんだね。

テキスト<9次:P77右下~P78左上

ぇっと、伝熱管は、熱伝導率(λ)の大きい材料を使い、なおかつ薄いので、熱伝導抵抗が小さい。よって、管内外面の(冷媒や空気の)熱伝達抵抗がおもに(主として)伝熱量に関係する(を支配している)。 と、いうことだけどイメージできたかな?

・伝熱面積が内外で異なる壁面で隔てられた流体間の熱交換における熱通過抵抗は、固体壁の高温側および低温側の熱伝達抵抗と固体壁の熱伝導抵抗より構成されており、これらのうち、とくに熱抵抗の値の小さいものが、熱通過抵抗に対して支配的となる。 H23学/04

【×】 ぅむ。 テキスト<9次:P78左 2行目>

伝熱面積が内外で異なる壁面で隔てられた流体間の熱交換における熱通過抵抗は、固体壁の高温側および低温側の熱伝達抵抗と固体壁の熱伝導抵抗より構成されており、これらのうち、とくに熱抵抗の値の大きいものが、熱通過抵抗に対して支配的となる。

お経を読んでいるような長い問題。でも、落ち着いてよく読めば分かる(テキストを一度でも読んでないとダメだろうけど) 頑張れー。

・固体壁で隔てられた流体問の熱通過抵抗は、固体壁の高温側および低温側の熱伝達抵抗と固体壁の熱伝導抵抗より構成されている。凝縮器や蒸発器の伝熱管では、管材は、厚みが薄く、熱伝導率の値が大きいので、熱伝導抵抗は小さく、管内外面の熱伝達抵抗が主として伝熱量を支配している。 H29学/04

【◯】 この問は、フィンやフィン効率への伏線となる問題です。よく読んでイメージしましょう。テキスト<9次:P77右下~P78左上>

【 -- 雑感 -- 】 ← 続きはクリック

学識の、計算問題をのがして、合格スレスレの受験者においては、この問4伝熱がキモでしょう。これを落とすと不合格かも...。テキストの計算式を問うものが出題されます。

・凝縮器や蒸発器の冷却管では、管材の熱伝導率の値が大きく、かつ薄い金属壁であるので、その熱伝導抵抗は小さく、管内外面の熱伝達抵抗が主として伝熱量を支配している。 R07学/04

【◯】 ぅむ❗️(令和になって久々の出題でした。)

フィン P78

テキスト<9次:P78左 10行目 ~ 一番下>からの出題です。

・熱交換器の伝熱管では、熱伝達率の大きな流体側にフィンをつけて伝熱面積を増大する。 H13学/04

【×】 テキスト<9次:P78左 10行目~>

熱交換器の伝熱管では、熱伝達率の小さな流体側にフィンをつけて伝熱面積を増大する。

・伝熱管では、熱伝達率の大きな流体側にフィンを付けて、伝熱面積を増大する。 H17学/04

【×】 もちついて、よく読んで、ひっかからないように…。テキスト<9次:P78左 10行目~>

伝熱管では、熱伝達率の小さな流体側にフィンを付けて、伝熱面積を増大する。

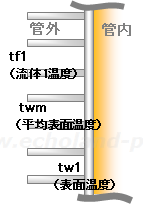

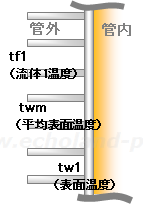

フィン効率 P78

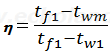

フィン効率ηは、テキスト<9次:P78右(6.18式)>です。

- η:フィン効率

- tf1:流体温度

- tw1:表面温度

- twm:平均温度

この式を、文章にしたものが問われます。

・フィン効率は、フィンの全表面がフィン根元温度に等しいと仮定したときの、フィン部の伝熱量に対する実際のフィンの伝熱量の比である。 H24学/04

【◯】 テキスト<9次:P78右上の数行>に、ズバリ的。…「頑張ってください!」としか言いようがない。

ぇっと、

フィン効率は、フィンの全表面がフィン根元温度に等しいと仮定したときの、フィン部の伝熱量(tf1 - twm)に対する実際のフィンの伝熱量(tf1 - tw1)の比((tf1 - twm) / (tf1 - tw1))である。

・フィン効率は、フィンの全表面がフィン根元温度に等しいと仮定したときの、フィン表面から奪われる熱量に対する、実際にフィン表面から奪われる熱量の比である。 R01学/04

【◯】 今のところ【◯】問題しかないです。【×】問題はどんなふうになるのでしょう、楽しみですね(汗。

・フィン効率は、フィンの全表面がフィン根元温度に等しいと仮定したときの、フィン部の伝熱量に対する実際のフィンの伝熱量の比である。この値は、フィン材の熱伝導率、フィンの形状、熱伝達率などによって変わる。

R02学/04 R07学/04(「フィンの形状、フィン表面の熱伝達率」、他同じ。)

【◯】 ぅむ。下線の部分が増えて長文になった。テキストは<9次:P78右上の数行>、下線部分は<9次:P78右 (6.18)式の下2行>

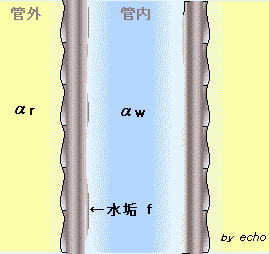

熱通過率 P78

テキスト<9次:P78右 (6.20)式辺り>の熱通過率については、水冷凝縮器の記述で出題されている。 水冷凝縮器の熱通過率としては<9次:P88右 (7.9)式辺り>を参考にしてもよい。

・水冷凝縮器における冷却管の熱通過率の値は、熱伝達率と汚れ係数の値の影響が大きく、管材の熱伝導率の値の影響は小さい。 H14学/04

【◯】 水垢には注意。テキスト<9次:P79左上>(<P88右 (7.9)式の上>)

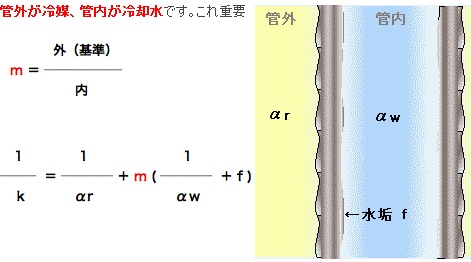

・フィン付き伝熱管の熱通過率は、伝熱面積基準としてフィン側にとる場合とフィンの付いていない壁面側にとる場合とがある。水冷凝縮器に用いる冷却管のローフィンチューブでは、一般に外表面にフィンがあるので伝熱管内面側を熱通過率の基準面積として使用する。 H19学/04

【×】 よく読まないと、引っ掛かる? 伝熱管外面側、外、外だよ。テキスト<9次:P79右 真ん中辺り>

フィン付き伝熱管の熱通過率は、伝熱面積基準としてフィン側にとる場合とフィンの付いていない壁面側にとる場合とがある。水冷凝縮器に用いる冷却管のローフィンチューブでは、一般に外表面にフィンがあるので伝熱管外面側を熱通過率の基準面積として使用する。

ローフィンチューブ概略図

・フィン付き伝熱管の熱通過率は、伝熱面を拡大したフィン側の面積を基準にとる場合とフィンの付いていない平面壁の面積を基準にとる場合がある。一般に、水冷凝縮器に用いる冷却管のローフィンチューブでは外表面にフィンがあるので、伝熱管内面側の面積を基準として使用する。 R06学/04

【×】 H19年度と同等の問題。

「フィン付き伝熱管の熱通過率は、伝熱面を拡大したフィン側の面積を基準にとる場合とフィンの付いていない平面壁の面積を基準にとる場合がある。一般に、水冷凝縮器に用いる冷却管のローフィンチューブでは外表面にフィンがあるので、伝熱管外面側の面積を基準として使用する。」

・熱交換器の伝熱管の熱通過率は、一般にフィンの付いていない側の伝熱面積を基準として表す。 H13学/04

【×】 フィンの付いている(拡大)側が基準です。テキスト<9次:P79左 (6.25)式の上>

テキスト<9次:P88右下3行~P89左上>水冷も空冷も記されている。

熱通過抵抗 P79

・水冷凝縮器の伝熱管における熱通過抵抗には、内外伝熱面における熱伝達抵抗、伝熱管壁と水あかによる熱伝導抵抗がある。 H18学/04

【◯】 基本を試される問題。テキスト<9次:P79左 (6.24)式の下辺り>ですね。

汚れ係数 P79

汚れ係数 f(m2・K / kW)は、重要です。テキスト<9次:P79左 (6.24)式>)、覚えるベシ。

汚れ係数計算式

f = δs / λs

汚れ係数関係は、問4(熱の移動)も、問7(熱交換器)も、同じくらい出題されるかな。

- 汚れ係数 : f(m2・K / kW)

- 汚れの厚さ : δs(m)(デルタエス)

- 熱伝導率 : λs (kW / (m・K))(ラムダエス)

この式を把握しておけば大丈夫でしょう。

・汚れ係数は、汚れの熱伝導率をその厚さで除して求められる。 H14学/04 H17学/04

【×】 逆、逆。汚れの厚さ(δs)をその熱伝導率(δs)で除して求められる。

(テキスト<9次:P79左 (6.24)式>)

(テキスト<9次:P79左 (6.24)式>)

【 -- 雑記 -- 】 ← 特に読まなくて良いです。

2冷の学識では熱計算の問題が出題されなくなったけど、このように計算式を覚えていればサクっと分かる問題が出題される。汚れ係数とは?熱伝導率とは?・・・etc、 式を見ながら勉強した方が丸覚えするより理解が早いかもしれない。3冷に比べ2冷になると、それなりの熱計算式を基にした問題が出てくる。

・実際の熱交換器では、伝熱管に水あかなどの汚れが付着し、熱伝導抵抗が増大する。この汚れ係数は、汚れの熱伝導率を汚れの厚さで除して求めることができる。 H22学/04

・実際の熱交換器では、伝熱管に水あかなどの汚れが付着し、熱伝導抵抗が増大する。この汚れの熱伝導率を汚れの厚さで除したものを、汚れ係数という。 H30学/04

R05学/04 (「伝熱面表面に水あか…」、他同じ。)

【両方 ×】 汚れの厚さ(δs)を、汚れの熱伝導率(λs)で、除して求めることができる。(「熱伝導抵抗」の一文が余分にあるけど、特に問題ありませんよね。)

・汚れ係数 : f(m2・K / kW)

・汚れの厚さ : δs(m)

・熱伝導率λs(kW/(m・K)

・水あかは、汚れの厚さを汚れの熱伝導率で除して汚れ係数を表す。汚れ係数の単位は(m2・K / kW)で表せる。 H19学/04

【◯】 変な日本語っぽいけども、よく読むしかない。(辛いだろうけど頑張って)

(テキスト<9次:P79左 (6.24)式>)

(テキスト<9次:P79左 (6.24)式>)

・汚れ係数 : f(m^2・K/kW)

・汚れの厚さ : δs(m)(デルタエス)

・熱伝導率: λs (kW / (m・K))(ラムダエス)

ノートに、じっくりと、熱の移動をイメージしながら書いてみよう。(何か見えてくるはずだ。)

・実際の熱交換器では、伝熱面に水あかなどの汚れが付着し、熱伝導抵抗が増加する。この汚れの層の熱伝導率を、その汚れの厚さで除したものを汚れ係数という。 H28学/04

【×】 逆ですね。

(テキスト<9次:P79左 (6.24)式>)

(テキスト<9次:P79左 (6.24)式>)

・汚れ係数 : f(m^2・K/kW)

・汚れの厚さ : δs(m)(デルタエス)

・熱伝導率: λs (kW / (m・K))(ラムダエス)

有効内外伝熱面積比 P79

「有効な、内と外の、伝熱面積の、比」です。フィン等を付けて、拡大した面が基準になります。基準面は、内側か外側か。って問われます。テキスト<9次:P79 (6.27)式>

・ローフィンチューブの有効内外伝熱面積比とは、フィン側有効伝熱面積と管内側伝熱面積との比をいう。 H17学/04

【◯】 つまり、フィンをつけた側の面積が、管内の面積の何倍か(3.5~4.2)、ってことです。

・水冷凝縮器の冷却管に用いるローフィンチューブは、外面がフィンによって拡大されており、有効内外伝熱面積比 m は 3.5~4.2 の値である。その冷却管の熱通過率は、外表面積または内表面積のいずれを基準としてもその値は変わらない。 H18学/04

【×】 そんなこたぁ~ない。が、この問題は、まずローフィンチューブの構造を知らないと駄目、次に m が 3.5~4.2 が ◯ か × か判断できねば駄目、そして、外表面基準と内面積基準を理解してないと迷走・・・・・、あなたの勉強の深さを試される問題です。テキスト<9次:P79 (6.27)式~右>

ローフィンチューブと有効内外伝熱面積比の図

・水冷凝縮器に用いる冷却管のローフィンチューブでは、有効内外伝熱面積比 m = 3.5~4.2 の値である。一般に、伝熱管の外表面を基準として、伝熱面積および熱通過率の値を表す。 H22学/04

【◯】 ぅむ、素直な良い問題です。

・フィン付伝熱面の伝熱について、平面壁の面積を基準にした熱通過率を Ki 、フィン側の面積を基準とした熱通過率を Ko 、有効内外伝熱面積比を m とすると、これらの量の間に Ki = m Ko の関係がある。 H25学/04

【◯】 ぅ~ん、H25年度は式が多いなぁ。

って、よくわからない、正しいらしい。

テキスト<9次:P79左>の、式(6.26)辺りから読み取るしかないのかな…。健闘を祈る。

05/05/29 07/12/11 08/01/27 09/03/12 10/09/27 11/08/01 12/05/08 13/10/08 14/09/01 16/09/13 17/03/18 19/09/22 20/11/25 22/04/01 23/12/08 24/11/29 25/12/11

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/18 新設】(← 履歴をここに作った日)

- 「学識」問7(熱交換器・運転状態)の問題は、「熱交換器」ページへお引っ越し。(2017/03/12)

- 8次改訂版へ対応修正した。(2017/03/18)

- 文章見直し。(2019(R1)/09/20)

- 見出しを「熱伝達率」→「フィンと熱伝達率」に変更。「フィン」「フィン効率」を追加。文章見直し。(2019(R1)/12/22)

- 分類等、全体的に見直し。(2022(R04)/04/01)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/19)

- 解説見直し。(2023(R05)/09/19)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院