液戻り時の措置・凍結防止・膨張弁の選定と取付け P222~P224(P213~P215)

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P222~P224(P213~P215) 液戻り時の措置・シェルアンドチューブ蒸発器の凍結防止・膨張弁の選定不良または取付け不良 >についての問題です。

液戻りや凍結防止は軽く攻略できるでしょう。ここでのキモは、やはり膨張弁、温度自動膨張弁の構造を理解していると解きやすいでしょう。

- 15.3.5 液戻り時の措置(例題 15.8) P222~P223

- 15.3.6 シェルアンドチューブ蒸発器での凍結防止 P223

- 15.3.7 膨張弁の選定不良または取付け不良 P223~P224

- (1) 膨張弁の選定不良(10.1 参照) P224

- (2) 感温筒の取付け不良 P224

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

液戻り時の措置(例題15.8) P222~P223

テキスト<P213 (表15.5 液戻りの発生原因と対策)>この表が大事。

・乾式蒸発器を用いた装置に液戻りが発生した。その原因は膨張弁の感温筒に封入された冷媒が漏れたためと判断し、膨張弁を交換した。 H13保/03

【×】 感温筒の冷媒が漏れると、膨張弁の弁は閉じる方向に作動するため、冷媒が流れなくなって液戻りにはならない。

テキスト<9次:P224 (2) 感温筒の取付不良> ←感温筒のガス漏れ時。

テキスト<9次:P223 15.3.5 液戻りの措置> ←液戻りの症状・対策。

・乾式蒸発器では、負荷が急激に変化したとき、圧縮機に液戻りを生じることがある。 H14保/03

【◯】 急激に負荷が変化し、膨張弁が追従できない場合、冷媒蒸気が多量に供給され液滴となって圧縮機に吸い込まれる。

テキスト<9次:P204左下 (15.1.3 湿り運転の原因とその影響、対応 > (1)湿り運転の原因 > (a) )>

テキスト<9次:P223 表15.8(液戻りの発生原因と対策)>も、参照されたい。

・乾式蒸発器に多量の液が残留したままで冷凍装置の運転を停止すると、再始動時に液戻りが発生することがある。 H18保/03

【◯】 ぅむ。

テキスト<9次:P223 表15.8(液戻りの発生原因と対策)>を良く読んでおこう。

・乾式蒸発器を使用した冷凍装置の運転を停止する場合、十分にポンプダウンして停止しないと、蒸発器に残留した多量の冷媒液が再始動時に圧縮機への液戻りを起こすことがある。 H22保/03

【◯】 ぅむ。テキスト的には<9次:P205左 15.1.4 運転停止 (1)(a)>がポンプダウンのこと。

ポンプダウン(回収する)、冷媒を圧縮機に吸引させて停止する。

・乾式蒸発器使用の冷凍機において、蒸発器内に多量の冷媒液が残留しないように運転停止前に圧縮機で冷媒を吸引することは、再起動時の圧縮機への液戻り運転を防止する。 H28保/03

【◯】 ぅむ。テキスト<9次:P223 表15.8(液戻りの発生原因と対策)>この表は大事だね。

シェルアンドチューブ蒸発器での凍結防止 P223

「満液式」と「乾式」のシェルアンドチューブ蒸発器の違いを常に頭に入れて問題を解こう。

満液式シェルアンドチューブ蒸発器 P223左~右

・満液式シェルアンドチューブ蒸発器は、乾式シェルアンドチューブ蒸発器よりも器内の冷媒量が少ない。 H23保/03

【×】 「多いんじゃないの!?満液式だからね!」って、なんとなくわかる。下図を見て頂戴。「満液式シェルアンドチューブ蒸発器は、冷却管内にブラインが流れシェル側は冷媒が流れるので、乾式シェルアンドチューブより冷媒量は多い。」

テキスト<9次:P223右 真ん中チョと下辺り>

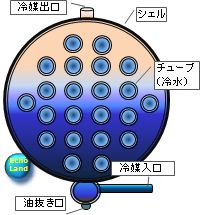

満液式シェルアンドチューブ蒸発器断面概略図

・満液式シェルアンドチューブ蒸発器では冷却管内に冷媒を流し、シェル側に水やブラインを流すので、凍結しても冷却管を破損させる危険は少ない。 H21保/03

・満液式シェルアンドチューブ蒸発器では、冷却管内に冷媒を流し、シェル側に水やブラインを流すので、水やブラインが凍結しても冷却管を破損させる危険は少ない。 R02保/03(赤字が違うだけ)

【×】 これは、美味しい問題かも。「冷却管内にブライン(冷水)が流れ、シェル側に冷媒が流れる。

・満液式シェルアンドチューブ蒸発器は、冷媒の蒸発圧力が低下しても器内の冷媒量が多いので蒸発温度は変化せず、水またはブラインの凍結のおそれはない。 H24保/03

【×】 平成21年度と同等の美味しい問題。「冷却管内にブライン(冷水)が流れ、シェル側に冷媒が流れる。」ので、蒸発温度が低下し管内のブラインが凍結してしまう。

・満液式シェルアンドチューブ蒸発器は、円筒胴と冷却管との間を流れる水が凍結しても、冷却管を破損させる危険が乾式シェルアンドチューブ蒸発器に比べると少ない。 H28保/03

R07保/03(「危険が、乾式」、他同じ。)

【×】 テキスト<9次:P223右 真ん中チョと下辺り>がわかりやすい。正しい文章にしてみますか。

乾式シェルアンドチューブ蒸発器は、円筒胴と冷却管との間を流れる水が凍結しても、冷却管を破損させる危険が満液式シェルアンドチューブ蒸発器に比べると少ない。

乾式シェルアンドチューブ蒸発器 P223右

乾式シェルアンドチューブ蒸発器断面概略図

・乾式シェルアンドチューブ蒸発器では、冷却管内のブラインや水が凍結して冷却管を破損させる。 H14保/03

【×】 ブラインや水は管外です!管外。テキスト<9次:P223右 真ん中チョと下辺りと、図15.12>

乾式シェルアンドチューブ蒸発器は、冷却管内に冷媒が流れ、管外にブラインや水がある。管外のブラインや水が凍結しても破裂する危険性は少ない。

これに対し、満液式シェルアンドチューブ式は、管内にブラインや水が管外に冷媒が流れるためブラインや水が凍結すると冷却管を破損する。

・シェルアンドチューブ水冷却器は、満液式に比べて乾式のほうが水の凍結により冷却管が破損しやすい。 H16保/03

【×】 テキスト<9次:P223右 真ん中チョと下辺り>を一度読めば大丈夫。

シェルアンドチューブ水冷却器は、乾式に比べて満液式のほうが水の凍結により冷却管が破損しやすい。

・乾式シェルアンドチューブ蒸発器では、冷媒が冷却管内を流れる。このため、円筒胴と冷却管との間を流れるブラインや水が凍結しても、冷却管を破損させる危険性は、満液式に比べると少ない。 R06保/03

【◯】 ぅむ ❢ テキスト<9次:P223右 真ん中チョと下辺り>

膨張弁選定不良または取付け不良 P223~P224

「自動制御機器」>「温度自動膨張弁」>(取り付け上の注意)からココへ引っ越しした。(2020(R02)/01/04)

(1)膨張弁の選定不良 P214

この問題は、温度の「高い」と「低い」、「作動する」と「作動しない」、および「弁本体温度」と「感温筒温度」の入れ替えで、いくらでも【◯】【×】問題ができるので、うっかりミスをしないように、よく文章を読みましょう。

・乾式蒸発器の MOP付きの温度自動膨張弁は、弁本体温度が感温筒温度よりも低くなるように取り付けると適切に作動する。 H27保/03

【×】 テキスト<9次:P224左 11行目~>正しい文章にしましょう。

乾式蒸発器のMOP付きの温度自動膨張弁は、弁本体温度が感温筒温度よりも低くなるように取り付けると適切に作動しない。

【 - 補足 - 】

テキスト9次改訂版では、「MOP(最高作動圧力)付きの」が、「ガスチャージ方式の」へ書き換えられた。(2023(R05)/10/13記ス)

・乾式蒸発器で用いられるMOP(最高作動圧力)付き温度自動膨張弁は、弁本体温度が感温筒温度よりも高くなるような温度条件で使用する必要がある。 R01保/03

【◯】 今度は【◯】。問題文をよく読みましょう。テキストは<9次:P224左 11行目~>。

【 - 補足 - 】

テキスト9次改訂版では、「MOP(最高作動圧力)付き」が、「ガスチャージ方式」へ書き換えられた。(2023(R05)/10/13記ス)

・フィンコイル乾式蒸発器のMOP付きの温度自動膨張弁が適切に作動するためには、弁本体温度が感温筒温度よりも低くなるように取り付ける必要がある。 R02保/03

【×】 今度は少々高度な?惑わし【×】問題でした。正しい文章にしましょう。

フィンコイル乾式蒸発器のMOP付きの温度自動膨張弁が適切に作動するためには、弁本体温度が感温筒温度よりも高くなるように取り付ける必要がある。

【 - 補足 - 】

テキスト9次改訂版では、「MOP(最高作動圧力)付きの」が、「ガスチャージ方式の」へ書き換えられた。(2023(R05)/10/13記ス)

・乾式蒸発器のMOP付きの温度自動膨張弁は、弁本体温度が感温筒温度よりも高くなるような温度条件で使用すると、適切に作動しなくなる。 R03保/03

【×】 今度も【×】。令和になったらこの問題がお好きになったようで、3連チャン。テキストに沿った文章に直してみましょう。テキスト<9次:P224左 11行目~>

乾式蒸発器のMOP付きの温度自動膨張弁は、弁本体温度が感温筒温度よりも低くなるような温度条件で使用すると、適切に作動しなくなる。

【 - 補足 - 】

テキスト9次改訂版では、「MOP(最高作動圧力)付きの」が、「ガスチャージ方式の」へ書き換えられた。(2023(R05)/10/13記ス)

(2)感温筒の取り付け不良 P214~P215

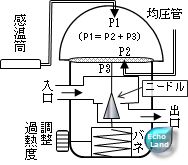

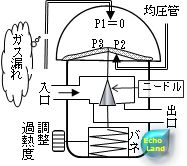

正常動作時の外部均圧形膨張弁の概略図

図は、外部均圧形膨張弁の概略図。

P1=P2+P3

の関係で、ニードル弁の開度が程良く開いている状態である。

試験問題では、感温筒が外れたりチャージガスが抜けたりすると、膨張弁開度がどうなるか問われる。

さぁ、下記問題の、

をクリックして開いてちょうだい。その時の状態の概略図も作成したのでイメージできれば幸いである。健闘を祈る。

をクリックして開いてちょうだい。その時の状態の概略図も作成したのでイメージできれば幸いである。健闘を祈る。

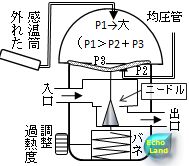

・温度自動膨張弁の感温筒が外れたり、感温筒内ガスが抜けると、過熱度が大きくなり、弁開度が大きくなる。 H13保/05

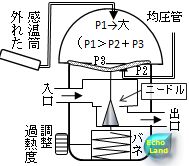

【×】 テキスト<9次:P224左 (2) 感温筒の取付け不良 下から11行目~> 感温筒がはずれると過熱度は大きく(圧力P1が大きく)なり弁は大きく開く。(下図)

感温等が外れたときの膨張弁概略図

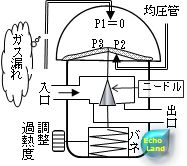

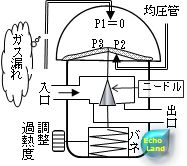

ガス抜けすると感温筒からの圧力(P1)が無くなって弁は閉じる。<9次:P128 (図10.8 温度自動膨張弁の作動)>の、P1がゼロになり、「P1=P2+P3」のバランスが崩れ弁が閉じる状態を考える。(下図)

感温筒のキャプラルチューブからガス漏れしたときの膨張弁概略図

文章を正しくしてみますかね。

温度自動膨張弁の感温筒が外れると、過熱度が大きくなり、弁開度が大きくなる。

また、感温筒内ガスが抜けると、感温筒からの圧力が無くなるので弁が閉じてしまう。

これでいいかな。

・温度自動膨張弁の感温筒で漏れが発生すると。膨張弁が開いたままとなり、圧縮機吸込み側に液が戻って、液圧縮が発生する。 H25保/03

【×】 P1の圧力が無くなりニードル弁が上昇し、膨張弁は閉じる。テキスト<9次:P224左 (2) 感温筒の取付け不良> 感温筒に封入されている冷媒が漏れると~

感温筒のキャプラルチューブからガス漏れしたときの膨張弁概略図

閉じるから液圧縮は発生しない。テキスト<9次:P222左 下から10行目((15.3.5 液戻りの措置))>に、「そして、膨張弁を調節または閉じて液圧縮を回避して、

」とある。

・温度自動膨張弁の感温筒が管壁から外れて、膨張弁開度が大きくならないように、感温筒は蒸発器入口管壁に密着させ、バンドで確実に締め付ける。 R05保/03

【×】 ぅむ。 テキスト<9次:P224左 下から13行目~>

「温度自動膨張弁の感温筒が管壁から外れて、膨張弁開度が大きくならないように、感温筒は蒸発器出口管壁に密着させ、バンドで確実に締め付ける。」

・温度自動膨張弁の感温筒が、密着された冷媒蒸気配管の管壁から外れると、膨張弁はより大きく開く。さらに、感温筒に封入されている冷媒が漏れると、膨張弁は閉じる。 R07保/03

【◯】 ぅむ❗️☺️ テキスト<9次:P224左 下から12~9行目>

20/01/03 20/11/21 22/03/05 23/12/10 24/11/28 25/12/16

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2020(R02)/01/02 新設】(← 履歴をここに作った日)

- ページ分割、及び、文章見直し(2020(R02)/09/12)

- 一部文章見直し。(2022(R04)/03/05)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応(23(R05)/10/13)

- 解説など見直し(23(R05)/10/13)

- 乾式シェルアンドチューブ蒸発器の断面図を追加。(2024(R06)/11/28)

【参考文献・リンク】

- 初級受検テキスト:日本冷凍空調学会

- 上級受検テキスト(上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例:日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院