ページ内リンク

取付け上の注意 P132~P133(P126~P127)

取り付け位置や不具合が、本体と感温筒と混同しないようにイメージを作り上げよう。

取付け方法は「学識」、取付け後の不具合は「保安」に出題されます。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

- (2) 取付け上の注意 P132

- (a) 感温筒取付け位置 P132

- (b) 均圧管接続位置 P132

(2) 取付け上の注意(学識編)P132~133

学識に出題されます。

「上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会」<9次:P132左 ((2) 取付上の注意)>です。

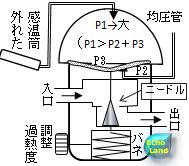

垂直の吸込み配管に感温筒を取り付けるときの正しい方向概略図

・温度自動膨張弁の感温筒を蒸発器出口の垂直管部に取り付ける場合には、弁本体と連結されている感温筒のキャピラリチューブ接続部を下側にする。 H14学/08

【×】 ぅむ。

原則的に感温筒は水平配管に取り付けるが、垂直配管に取り付ける場合はキャピ接続部を上側に向けないと温度検知が適切にできず変換された圧力が正しく伝わらない。‥らしい。テキスト<9次:132右 6行目と図10.12>

・温度自動膨張弁の感温筒を蒸発器出口の垂直管部に取り付ける場合、弁本体と連結されている感温筒のキャピラリチューブ接続部を下側にすると、管内冷媒温度をより適切に検知できるようになる。 R02学/08

【×】 同様問題が、十数年ぶりに令和の世に復活です。

キャピラリチューブ接続部を上側

にします。テキストを見なくても分かる!?ように作図してみました。

・温度自動膨張弁は、弁本体と感温筒がキャピラリチューブで接続されているので、キヤピラリチューブの長さによる取付け位置の制限がある.膨張弁本体の取付け位置は蒸発器の冷媒配管入口に近いほうが、また、感温筒の取付け位置は蒸発器の冷媒配管出口に近いほうが、過熱度制御の安定性がよい。 H26学/08

【◯】 勉強している方には、楽勝の問題です。

<9次:P132左 ((a) 感温筒取り付け位置)>の冒頭、ズバリですね。

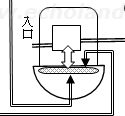

・温度自動膨張弁の弁本体の取り付け姿勢は、ダイアフラムのある頭部を下側にするのがよい。 H20学/08 R03学/08

【×】 上側にする。絵を書いてみた。 絶対、誤作動するでしょw。 テキスト<9次:P132左 7行目~>

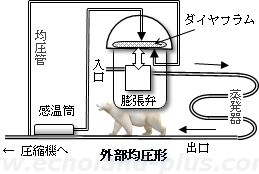

外部均圧形膨張弁を頭部を下側にて取り付けた概略図

(a) 感温筒取付け位置・(b) 均圧管接続位置 P132

(a)と(b)の問題は一緒に掲載します。(年代順に並べてあります)

・温度自動調整弁の取付けにおいて、蒸発器出入り口管が長い場合に、膨張弁本体と感温筒を蒸発器から大きく離れた位置に取り付けると、ハンチングを発生しやすい。 H13学/08

【◯】 感温筒は蒸発器出口近くに付け膨張弁本体は入口近くに付けないと(蒸発器本体に近づける)、ハンチング(弁の開閉が短周期に変化する)を起こしやすい。

<9次:P132左 下から6行目~ (とくに、蒸発器出入り口~…)>

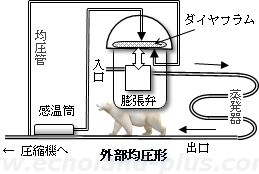

・外部均圧形温度自動膨張弁では、感温筒は空気冷却器からの冷風を受けるような位置で、蒸発器出口配管の均圧管接続部よりも下流側に取り付けるのがよい。 H15学/08

【×】 間違いは2箇所ある。

外部均圧形温度自動膨張弁では、感温筒は空気冷却器からの冷風を受けない位置で、蒸発器出口配管の均圧管接続部よりも上流側に取り付けるのがよい。

「冷風を受けない位置」は、テキスト<9次:P132右 1行目~>>

上流側は、テキスト<9次:P132右 10行目~)>ですが引用すると、 蒸発器出口配管の均圧管接続位置は,感温筒よりも下流の圧縮機側に接続する.

と記されている。こんがらからないように注意しましょ。(概略図を置いておきます。)

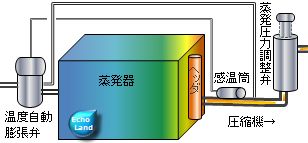

蒸発器出口配管の均圧管と感温筒の位置説明用の概略図

・外部均圧形温度自動膨張弁の感温筒は、空気冷却器からの冷風を受けるような位置で、蒸発器出口配管の均圧管接続部よりも下流側に取り付ける。 H19学/08

【×】 15年度と同等の問題。です。

外部均圧形温度自動膨張弁の感温筒は、空気冷却器からの冷風を受けない位置で、蒸発器出口配管の均圧管接続部よりも上流側に取り付ける。

蒸発器出口配管の均圧管と感温筒の位置説明用の概略図

・外部均圧形温度自動膨張弁の均圧管は、蒸発器出口配管の感温筒よりも下流の圧縮機側の配管下側に接続する。 H21学/08

【×】 疲れるな。問題をよく読むこと。

均圧管は感温筒より下流

は合っているよね。配管下側に接続がダメ。均圧管は配管<>上側に接続する。

均圧管は感温筒より下流

は合っているよね。配管下側に接続がダメ。均圧管は配管上側に接続する。

<9次:P132右 ((b) 均圧管接続位置)>の下4行!(「取付け」と「接続」を意識して問題文を読むべし。)

受験者を惑わす「素・晴・ら・し・い」問題だ。「上流・下流」、「上側・下側」、「取付け位置・接続位置」など、読み違い、勘違いをしないように…。

・温度自動膨張弁の本体の取付け位置は蒸発器入口に近いほうが、また、感温筒は蒸発器出口に近いほうが、過熱度制御の安定性がよい。 H23学/08

【◯】 テキストズバリだね。<9次:P132左 ((a) 感温筒取り付け位置)>の冒頭。

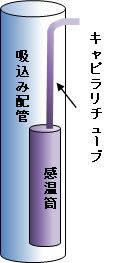

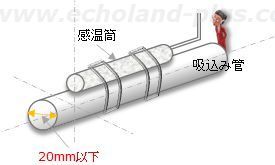

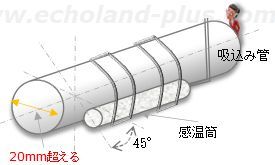

水平配管口径による取り付け位置

管径の違いで位置が違うので覚えたほうがよいかも。

テキストは<9次:P132右 5行目~ 図10.11(a)と(b)>意外に試験で出題されていないので、作図と予想問題 by echo を置いておきます。

感温筒取り付け位置(吸込み管経20ミリ以下)概略図

感温筒取り付け位置(吸込み管経20ミリ超え)概略図

・管径20mm以下の吸込み管に、感温筒を取り付ける場合は、管の下側に伝熱がよくなるように銅バンドでしっかり密着させる。 by echo

【×】 管の上側でしたw。上図参照。 テキストは<9次:P132右 5行目~ 図10.11(a)>

・管径20mmを超えるの吸込み管に、感温筒を取り付ける場合は、管の中心下側45°の部分に伝熱がよくなるように銅バンドでしっかり密着させる。 by echo

【◯】 上図参照。テキストは<9次:P132右 5行目~ 図10.11(b)>

取り付け後の保守(保安編)

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P223~P224 (15.3.7 膨張弁の選定不良または取付け不良)>です。

温度自動膨張弁と蒸発圧力調整弁とのコラボ P138

この問題は、「自動制御機器>各種調整弁>蒸発圧力調整弁」と、ここ両方に載せておきます。

・温度自動膨張弁と蒸発圧力調整弁とを組み合わせて用いる場合には、膨張弁の感温筒は蒸発圧力調整弁の下流側に取り付けなければならない。 H25学/08

【×】 ぅーん、日本語。とりあえず、

テキスト<9次:P53左下 ((5) 蒸発圧力調整弁で冷凍装置の容量を制御する方法)>からコピペ。

「蒸発圧力調整弁は、温度自動膨張弁の感温筒と均圧管取付け位置よりも下流側の圧縮機吸込み管に取り付けなければならない。

」

今度は、テキスト<9次:P138左 9行目~>からコピペ。

「蒸発圧力調整弁を温度自動膨張弁と組み合わせて用いる場合には、膨張弁の感温筒は、蒸発圧力調整弁の上流(図10.21参照)側に取り付けなければならない。

」

読み比べて、困惑しないようにしましょう。イメージしましょ。

・蒸発圧力調整弁(EPR)は、温度自動膨張弁と組み合わせて用いられる場合には、膨張弁の感温筒よりも上流側に取り付けないと膨張弁の開度に対応できず蒸発圧力を適正に調整できない。 H29学/08

【×】 テキスト<9次:P138左 9行目~> 正しい文章にしてみましょう。

蒸発圧力調整弁(EPR)は、温度自動膨張弁と組み合わせて用いられる場合には、膨張弁の感温筒の下流側に取り付けないと膨張弁の開度に対応できず蒸発圧力を適正に調整できない。

・温度自動膨張弁と蒸発圧力調整弁とを組み合わせて用いる場合には、膨張弁の感温筒は蒸発圧力調整弁の上流側に取り付けなければならない。 H30学/08 H06学/08

【◯】 はい、正しいです。 H29学/08

の文章と比較してお楽しみください。

07/12/17 08/06/29 09/03/14 10/10/09 11/08/01 12/05/19 13/12/21 14/09/01 16/09/10 17/01/02 18/01/04 19/12/27 20/11/28 22/04/10 23/09/22 24/12/05

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/23 新設】(← 履歴をここに作った日)

- 感温筒取付位置の説明文がいろいろ間違っていたので修正。(2017/01/01)

- 「温度自動膨張弁と蒸発圧力調整弁とのコラボ」を「蒸発圧力調整弁」ページにも少々改編してコピペ追加した。(17(H29)/01/02)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。(2017/01/02)

- 解説文に、画像を追加。(2019(R1)/09/22)

- 膨張弁の図を改良。(P2、P3を追加)(2019(R1)/12/27)

- 「取り付け上の注意」を細分化、および図を追加。予想問題 by echo 追加。 (2022(R04)/09/20)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/22)

- 全体的に見直し。(2023(R05)/09/22)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院