ページ内リンク

蒸発圧力調整弁(EPR)P137~P139(P132~P134)

次頁の「吸込圧力調整弁」と混同しないように。

出題数がわりと多い。

- 『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』

- <9次:P137~ (10.5 蒸発圧力調整弁)>

- <9次:P20~P21 ((1) 蒸発温度の異なる2台以上の蒸発器を1台の圧縮機で冷却する場合の冷凍サイクル)>P20の図2.11(a)にある「絞り弁」が、この蒸発圧力調整弁である。 (図2.11を見て動作のイメージを作り上げましょう。)

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

蒸発圧力調整弁の目的と動作 P137~P138

Evaporation(蒸発) Pres-sure(圧力) Regulator(レギュレーター)

「保安」では問5、「学識」では問8あたりで出題される問題があります。

・蒸発圧力を一定に制御するときは、蒸発圧力調整弁または定圧自動膨張弁を使用する。 H22学/08

【◯】 この問題は「定圧自動膨張弁」にも記ス。 テキスト<9次:P122右上 7行目~>「10 自動制御機器」の前置きに記されている。

・蒸発圧力調整弁は、圧縮機吸込み圧力が設定値以上にならないように制御する。 H16保/5

【×】 これは吸入圧力調整弁のこと。

蒸発圧力調整弁は、蒸発圧力を設定値以下にならないように制御する。

テキスト<9次:P137右 下から7行目>

・電動機の過負荷防止用として、吸込み圧力を一定値以上に上昇させないようにするため、蒸発圧力調整弁が使用される。 H13保/5

【×】 蒸発圧力が一定値以下にならないようにする。テキスト<9次:P137右 下から7行目>(問題文は、吸入圧力調整弁のことを言っている。)

電動機の過負荷防止用として、蒸発圧力を一定値以下にならないようにするため、蒸発圧力調整弁が使用される。

テキストは、このページから「吸入圧力調整弁」「凝縮圧力調整弁」「冷却水調整弁」と調整弁がズラズラと出現する、一度熟読し図にでも書けば問題を解くのが楽しくなるかもしれない。さぁ、頑張ろう。

・蒸発圧力調整弁(EPR)を用いると、ブライン冷却器における凍結を防止することができる。 H15学/08

【◯】 ぉう。

テキスト<9次:P137右 下から4行目>蒸発圧力(温度)が一定値以下にならないので、凍結防止。

・蒸発器内圧力が設定値よりも低下すると、蒸発圧力調整弁が閉じ始めるが、圧縮機吸込み圧力は変わらない、 H19学/08

【×】 圧縮機吸込み圧力と蒸発圧力を混同しないこと。

テキスト<9次:P138左 5行目~>から下記に引用。

圧縮機容量に対して蒸発器容量が小さくなった場合には,蒸発圧力調整弁での圧力降下が大きくなるので,圧縮機吸込み圧力が大きく低下し,冷凍装置の成績係数が低下する.

この辺りから、年代順に並べるよ

・蒸発圧力調整弁はEPRとも呼ばれ、蒸発圧力を設定圧力以上にならないように制御することができる。蒸発圧力調整弁は蒸発器出口管に取り付ける。 H27学/08

【×】 「一定値以下」ですね。 テキスト<9次:P137右下>

・蒸発圧力調整弁を用いると、蒸発圧力が一定値以下にならないように冷凍装置を制御することができ、1台の圧縮機で蒸発温度の異なる複数の蒸発器を運転することができる。 H28学/08

【◯】 ぅむ。 テキスト<9次:P137右 下の3行>

・蒸発圧力調整弁は、蒸発圧力が一定値以上にならないように冷凍装置を制御することができる。蒸発圧力調整弁は、蒸発器出口管に取り付ける。 R04学/08

【×】 ぅむ。H27と同等の問題。「一定値以下」ですね。

蒸発圧力調整弁と温度自動膨張弁とのコラボ P138

この問題は、「自動制御機器>膨張弁>温度自動膨張弁>(取付け上の注意)」と、ここ両方に載せておきます。

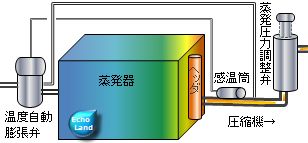

温度自動膨張弁と蒸発圧力調整弁概略図

・蒸発圧力調整弁と温度自動膨張弁とを組み合わせて用いる場合には、感温筒は蒸発圧力調整弁の上流側に取り付けなければならない。 H17学/08

【◯】 この問題は膨張弁感温筒取り付け位置にも置いてある。 テキスト<9次:P138左 9行目~>にズバリ。>

・温度自動膨張弁と蒸発圧力調整弁とを組み合わせて用いる場合には、膨張弁の感温筒は蒸発圧力調整弁の下流側に取り付けなければならない。 H25学/08

【×】 ぅーん、日本語。とりあえず、

テキスト<9次:P53左下 ((5) 蒸発圧力調整弁で冷凍装置の容量を制御する方法)>からコピペ。

「蒸発圧力調整弁は、温度自動膨張弁の感温筒と均圧管取付け位置よりも下流側の圧縮機吸込み管に取り付けなければならない。

」

今度は、テキスト<9次:P138左 9行目~>からコピペ。

「蒸発圧力調整弁を温度自動膨張弁と組み合わせて用いる場合には、膨張弁の感温筒は、蒸発圧力調整弁の上流(図10.21参照)側に取り付けなければならない。

」

読み比べて、困惑しないようにしましょう。イメージしましょ。

・蒸発圧力調整弁(EPR)は、温度自動膨張弁と組み合わせて用いられる場合には、膨張弁の感温筒よりも上流側に取り付けないと膨張弁の開度に対応できず蒸発圧力を適正に調整できない。 H29学/08

【×】 テキスト<9次:P138左 9行目~> 正しい文章にしてみましょう。

蒸発圧力調整弁(EPR)は、温度自動膨張弁と組み合わせて用いられる場合には、膨張弁の感温筒の下流側に取り付けないと膨張弁の開度に対応できず蒸発圧力を適正に調整できない。

・温度自動膨張弁と蒸発圧力調整弁とを組み合わせて用いる場合には、膨張弁の感温筒は蒸発圧力調整弁の上流側に取り付けなければならない。 H30学/08 H06学/08

【◯】 はい、正しいです。 H29学/08

の文章と比較してお楽しみください。

パイロット形と直動形の蒸発圧力調整弁 P138~P140

意外にも?過去に出題されていないようだ。予想問題 by echo を追加しておきます。

パイロット形蒸発圧力調整弁 P138~P139

・パイロット形蒸発圧力調整弁は、圧力設定用パイロット弁と主弁とから構成されていて、一体形とパイロット配管による外部接続形がある。 by echo

【◯】 そのとおり! テキスト<9次:P138左 下の3行>にズバリです。

・電子式パイロット形蒸発圧力調整弁は、応答性がよく高精度の制御が可能であり、蒸発圧力制御だけではなく蒸発温度制御や圧縮機の容量制御を行うことができ応用範囲が広い。 by echo

【×】 「圧縮機の容量制御」はできません。:D テキスト<9次:P139左 1行目~>

電子式パイロット形蒸発圧力調整弁は、応答性がよく高精度の制御が可能であり、蒸発圧力制御だけではなく蒸発温度制御

や圧縮機の容量制御を行うことができ応用範囲が広い。

直動形蒸発圧力調整弁 P139~P140

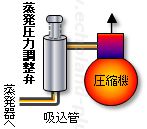

「直動形蒸発圧力調整弁」概略図

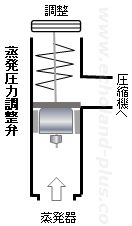

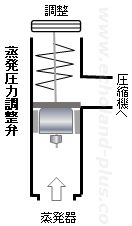

「直動形蒸発圧力調整弁」構造概略図

・作動圧力調整用バネと直結されたバルブのみの構造が簡単な直動形蒸発圧力調整弁は、小形の冷凍装置に用いられている。 by echo

【◯】 そのとおり! テキスト<P139右下~P140左上>にズバリです。

・直動形蒸発圧力調整弁は、バルブプレートに作用する下側からの蒸発圧力が上昇すると弁が閉じ、設定圧力以下になると弁が開き、蒸発圧力が設定値以下に下がリ過ぎないよう制御する。 by echo

【×】 弁の開閉が逆ですね。:( テキスト<9次:P140左 3行目~> この手の問題は構造や動作が逆である次の「吸入圧力調整弁」と比較される。イメージしてください。

直動形蒸発圧力調整弁は、バルブプレートに作用する下側からの蒸発圧力が上昇すると弁が開き、設定圧力以下になると弁が閉じ、蒸発圧力が設定値以下に下がリ過ぎないよう制御する。

「直動形蒸発圧力調整弁」構造概略図

2基の蒸発器

2基の蒸発器をここに分類してみました。(2022(R04)/03/21)

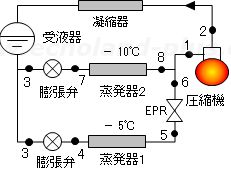

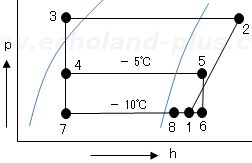

テキスト<9次:P138左 2行目>では、詳しい説明は<9次:P20 (1) 蒸発温度の異なる2台以上の蒸発器を1台の圧縮機で冷却する場合の冷凍サイクル>を参照するように記されている。

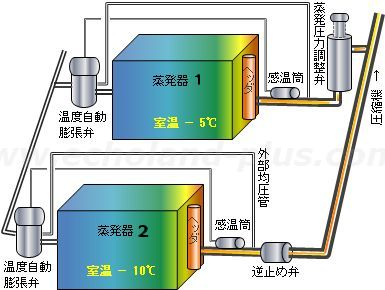

1台の圧縮機に蒸発温度の異なる2基の蒸発器絵とき概略図

・蒸発圧力調整弁を用いると、蒸発圧力が一定値以下にならないように冷凍装置を制御することができ、1台の圧縮機で、蒸発温度の異なる複数の蒸発器を運転することが可能となる。 R03学/08

【◯】 これはココ。テキストは<9次:P137左下 「あるいは一台の~」>

・蒸発圧力調整弁は、水冷却器の凍結防止、非冷却物の一定温度管理、1台の圧縮機による蒸発温度の異なる複数の蒸発器の運転などに使用される。 H21学/08

【◯】 この問題は、ココ。テキスト<9次:P137左下 「あるいは一台の~」>

・1台の圧縮機で蒸発温度が異なる2基の蒸発器を制御する場合、蒸発圧力調整弁で制御するのは低圧側である。 H22保/5

【×】 高圧側(温度の高い方)です。 テキスト<9次:P138>の図と線図から読み取るしかない。

あと<9次:P138 図10.20と図10.21>を見るとわかりやすいかも。(ココに、echo作成の図を置いておきます。)

高圧側(温度の高い方)とは、-5 ℃の方(蒸発器1)ですよ。:-)

・1台の圧縮機に蒸発温度の異なる2基の蒸発器をつなぐ場合、蒸発温度の低いほうの蒸発器を蒸発圧力調整弁で制御する。 H29保/05

【×】 ぅむ。テキスト的にはズバリとは記されていない。テキスト<9次:P20~P21 ((1) 蒸発温度の異なる2台以上の蒸発器を1台の圧縮機で冷却する場合の冷凍サイクル)の図2.11>と、<9次:P138 図10.20と図10.21>から読み取れば良いと思われる。

1台の圧縮機に蒸発温度の異なる2基の蒸発器をつなぐ場合、蒸発温度の高いほうの蒸発器を蒸発圧力調整弁で制御する。

05/05/21 07/12/17 08/06/29 09/03/14 10/10/09 11/08/01 13/12/23 14/09/18 17/12/13 18/01/04 19/09/22 22/04/10 23/09/23 24/12/05 25/12/18

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/23 新設】(← 履歴をここに作った日)

- 「蒸発圧力調整弁と温度自動膨張弁とのコラボ」を追加。

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。(2017/01/02)

- 「保安」では問2、「学識」では問5(と問7)あたりで出題される問題があります。 → 「保安」では問5、「学識」では問8あたりで出題される問題があります。(2017(H29)/12/13)

- 図を追加。(2019(R1)/09/22)

- 直動形蒸発圧力調整弁のオリジナル問題(by echo)の、弁の「開き」「閉じ」が逆だったので修正。解答の【×】はそのまま。(2022(R04)/11/04)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/23)

- 解説等見直し。(2023(R05)/09/23)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院