ページ内リンク

受液器 P113~P114(P109~P110)

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

高圧と低圧の受液器があるので、混同しないように。

容量、目的を把握しましょう。「上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会」<9次:P113~P114(8次:P109~P110) (9.3.1 高圧受液器(図9.5))>を、一度熟読しよう。

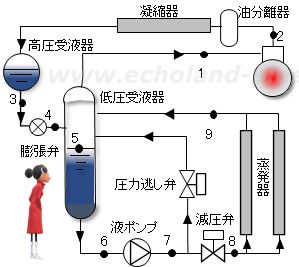

・冷凍装置に用いられる受液器には、大別して凝縮器の出口側に連結される高圧受液器と、冷媒液強制循環式で蒸発器に連結して用いられる低圧受液器とがある。 by echo

【◯】 図を見ればイメージできる。これは、テキスト<9次:P113>の、高圧受液器と低圧受液器の冒頭文を合わせた問題文である。(3冷で出題されている。(H27年))

高圧受液器 P113

受液器の問題数は多いですが、美味しい問題ですから逃さないようにゲットしよう。

冷凍サイクル図の高圧受液器説明用の図

(1)構造

(2)高圧受液器の収容量の決め方

(a)からの出題が多いです。

(a)

・高圧受液器の容量は、圧縮機のピストン押しのけ量によって決定される。 H15保/06

【×】 ピストン押しのけ量は関係ない。テキスト<9次:P113右 (a)>

高圧受液器の容量は、全充填量を収容できることである。

・高圧受液器の容量は、修理時に装置内の冷媒充てん量の全部または大部分を回収できる容量で、回収された液は受液器の内容積の80%以内とし、少なくとも20%の蒸気空間を残すことが好ましい。 H16保/06

【◯】 ピンポン。<9次:P113右 (a)>

・受液器は、蒸発器の運転状態の変化が大きいときに、凝縮器と蒸発器での保有冷媒量の変化を受液器で吸収する。また、修理時に装置内の冷媒を回収したとき、受液器に20%以上の蒸気空間を残す必要がある。 H23保/06

【◯】 その通り!

(b)

(c)

・ヒートポンプ装置の受液器は、冷房と暖房の切替えにより熱交換器内の冷媒量が変わるので、その変化量を吸収する。 H19保/06

・ヒートポンプ装置では、冷房と暖房の切換えにより熱交換器内の冷媒量が変わるので、高圧受液器でその変化量を吸収する。 H30保/06

【両方 ◯】 ぃえい! テキスト<9次:P113右 (c)>にズバリ。ヒートポンプ装置という語にビビらないように。

・ヒートポンプでは、冷房と暖房の間で運転モードを切り換えたときに熱交換器内の冷媒量が変化するため、液分離器を設置し、この変化量を吸収する。 R02保/06

【×】 まさか【◯】にしなかったですよね!「液分離器」ではありません。この一連の過去問をこなしてないと戸惑うかも…?

・ヒートポンプ装置では、冷房運転と暖房運転の運転モードを切り換えたとき、熱交換器内の冷媒量が変わるので、この変化量を低圧受液器で吸収する。 R06保/06

【×】 問題はよく読みましょう。

「ヒートポンプ装置では、冷房運転と暖房運転の運転モードを切り換えたとき、熱交換器内の冷媒量が変わるので、この変化量を高圧受液器で吸収する。」

(d)

・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器では、空冷凝縮器に比べて器内に冷媒液をためる容積が小さいので、受液器を必要とする場合が多い。 R01保/06

【×】 凝縮器が逆ですね。正しい文章にしてみますかね。テキストは<9次:P113右 (d)>

空冷凝縮器では、水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器に比べて器内に冷媒液をためる容積が小さいので、受液器を必要とする場合が多い。

低圧受液器 P113~P114

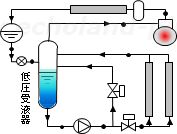

図を見ながら問題を解けば覚えやすいかも。

冷凍サイクル図の冷媒液強制循環式冷凍装置の低圧受液器説明用の図"

・低圧受液器は、冷媒液強制循環式冷凍装置の液溜めの機能と液分離の機能を併せもつ。 H18保/06

【◯】 液溜めの機能で蒸発器が安定した運転ができる。テキスト<9次:P113右下の2行~P114左1行><>

・低圧受液器、ポンプ式冷凍装置の蒸発器へ低圧冷媒を送り込むための液溜機能と蒸発器から戻った冷媒を気液分離する機能がある。また、運転状態が大きく変化しても、冷媒液ポンプが安定して運転できるように、十分な冷媒液量の保特と一定した液ポンプ吸込み揚程が確保できるようにする。 H23保/06

【◯】 ぅむ。テキスト<9次:P114左>

・低圧受液器には、冷媒液強制循環式冷凍装置の蒸発器に低圧冷媒液を送り込むための液だめとしての機能と蒸発器から戻った冷媒を気液分離する機能がある。また、運転状態が大きく変化しでも冷媒液ポンプが安定した運転が続けられるように、十分な液量の保持と一定した液ポンプ吸込み揚程が確保できるようにする。 H29保/06

【◯】 H23年度の問題と同等です。<解説略>

・低圧受液器は、冷媒液強制循環式冷凍装置の蒸発器へ低圧冷媒を送り込むための液溜めとしての機能がある。冷凍装置の運転状態が大きく変化しても、冷媒液ポンプと蒸発器が安定して運転できるように、十分な冷媒液量の保持と一定した液ポンプ吸込み揚程の確保が必要である。 R02保/06

【◯】 H29年の簡略版て感じかな。<解説略>

・低圧受液器では、運転状態が大きく変化しても、十分な冷媒液量の保持と一定した液ポンプ吸込み揚程が確保できるようにするために、フロート弁あるいはフロートスイッチと電磁弁の組み合わせで液面高さの制御が行われる。 R03保/06

【◯】 そうだね。テキスト<9次:P114左 12行目~>ズバリです!

05/05/21 07/12/07 08/01/20 09/03/08 10/10/10 11/07/28 12/05/20 13/09/21 14/09/04 17/12/15 19/09/23 20/11/22 22/03/23 23/12/13 24/12/05

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/25 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。(2017(H29)/01/04)

- 図を追加。(2019(R1)/09/23)

- 図を追加。予想問題 by echo 追加。(2022(R04)/03/23)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/26)

- 解説等見直し。(2023(R05)/09/26)

-- コラム --

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院