ページ内リンク

その他の付属機器 P111,112,114~116

サイトグラス P115

H29年度に初めて?出題されたサイトグラス。(2017(H29)/12/15記ス)テキスト<9次:P115 (9.5 サイトグラス)>です。

・サイトグラスは冷媒液配管中に設置され、運転中に液管でフラッシングがあると気泡となって現れるので冷媒の流れの状態を見ることができる。さらに、のぞき窓の内側に水分含有量により変色するモイスチャインジケータがあり、冷媒中の水分含有量が許容範囲にあるかどうかを指示色によって判断することができる。 H29保/06

【◯】 長いW。でも、テキストをうまくまとめた問題文ですね。テキスト<9次:P115>

手間入らずの自動制御運転冷凍機でも、このような付属品の知識があれば万全です。

・サイトグラスは、冷媒配管中のフィルタドライヤの上流に設置して、冷媒の流れの状態とフルオロカーボン冷媒中の水分含有量を見るためのものである。 R03保/06

【×】 フィルタドライヤの下流に設置して、

ですね。テキスト<9次:P115左 3行目> に記されています。

中間冷却器 P115~P116

2017(H29)/12/14この項目を追加。いままで出題されていなかったのかな?結構不思議。ぁ、これは1冷の項目(必須)か。テキスト<9次:P115~P116 (9.7 中間冷却器)>です。

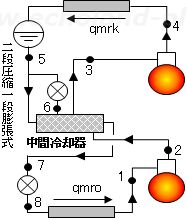

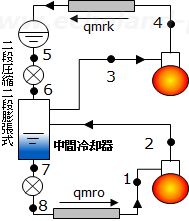

1冷の学識計算に使っているサイクル図を掲載しておくので参考にしてください。

二段圧縮一段膨張式冷凍装置と二段圧縮二段膨張式冷凍装置の冷凍サイクル図

- 二段圧縮二段膨張式圧縮冷凍装置

- フラッシュ式中間冷却器

- 二段圧縮一段膨張式圧縮冷凍装置

- 液冷却式中間冷却器

- 直接膨張式式中間冷却器

・二段圧縮一段膨張式冷凍装置には、フラッシュ式中間冷却器を利用し、二段圧縮二段膨張式冷凍装置には、液冷却式中間冷却器および直接膨張式中間冷却器を利用する。 R06保/06

【×】 逆です。この一文を覚えよう。テキスト<9次:P116>

「二段圧縮二段膨張式冷凍装置には、フラッシュ式中間冷却器を利用し、二段圧縮一段膨張式冷凍装置には、液冷却式中間冷却器および直接膨張式中間冷却器を利用する。」

(1) フラッシュ式中間冷却器

二段圧縮二段膨張式冷凍装置に利用される。

・中間冷却器には、その冷却方法により、フラッシュ式、液冷却式、直接膨張式がある。フラッシュ式は二段圧縮一段膨張式冷凍装置に用いられる。 H29保/06

【×】 テキスト読むしかないね。

中間冷却器には、その冷却方法により、フラッシュ式、液冷却式、直接膨張式がある。フラッシュ式は二段圧縮二段段膨張式冷凍装置に用いられる。

● 二段圧縮二段膨張式圧縮冷凍装置

・フラッシュ式中間冷却器

● 二段圧縮一段膨張式圧縮冷凍装置

・液冷却式中間冷却器

・直接膨張式中間冷却器

・中間冷却器には、その冷却方法により、フラッシュ式、液冷却式、直接膨張式がある。フラッシュ式は、二段圧縮一段膨張式冷凍装置に利用される中間冷却器である。 R04保/06

【×】 中間冷却器の勉強は必須かな?テキスト<9次:P116左上>

中間冷却器には、その冷却方法により、フラッシュ式、液冷却式、直接膨張式がある。フラッシュ式は、二段圧縮二段膨張式冷凍装置に利用される中間冷却器である。

(2) 液冷却式中間冷却器

二段圧縮一段膨張式冷凍装置に利用される。

・中間冷却器には、その冷却方法により、フラッシュ式、液冷却式、直接膨張式がある。液冷却式は、二段圧縮一段膨張式冷凍装置の中間冷却器に利用される。 R01保/06

【◯】 そのとおりです! この問題はこれから出題されるようになるのかな?

● 二段圧縮二段膨張式圧縮冷凍装置

・フラッシュ式中間冷却器

● 二段圧縮一段膨張式圧縮冷凍装置

・液冷却式中間冷却器

・直接膨張式中間冷却器

(3) 直接膨張式中間冷却器

二段圧縮一段膨張式冷凍装置に利用される。

・中間冷却器には、その冷却方法により、フラッシュ式、液冷却式、直接膨張式がある。直接膨張式は、二段圧縮一段膨張式冷凍装置の中間冷却器に利用される。 by echo

【◯】 中間冷却器は、3つの形式と利用される冷凍装置を問う問題が、主流なのかもしれない。

● 二段圧縮二段膨張式圧縮冷凍装置

・フラッシュ式中間冷却器

● 二段圧縮一段膨張式圧縮冷凍装置

・液冷却式中間冷却器

・直接膨張式中間冷却器

不凝縮ガス分離器 P118~P119

不凝縮ガス分離器の問題が、少ないのが不思議。テキスト<9次:P118~P119 (9.9 不凝縮ガス分離器)>

・不凝縮ガス分離器(ガスパージャ)は、凝縮器上部に取り付けて、冷凍装置停止後に、凝縮器上部に集まった不凝縮ガスを冷媒蒸気と分離して器外に排出する装置で、不凝縮ガスだけを排出することができる。 H15保/06

【×】 ぅ~ん、引っ掛けられないように。テキスト<9次:P119左上 2行目>

ガスパージャは、冷凍装置を停止せずに不凝縮ガスを取り出せるし、冷媒が不凝縮ガスと一緒に排出しくいなど、とても便利な附属機器だね。

・アンモニア冷凍装置の不凝縮ガス分離器から排出される不凝縮ガスは、除害設備を設けてアンモニアを直接大気中に排出しないようにする。 H22保/06

【◯】 その通り。テキスト<9次:P119左 (d)>

・アンモニア冷凍装置に取り付ける不凝縮ガス分離器から不凝縮ガスを排出する場合、除害設備を設けてアンモニアを直接大気に排出しないようにする。 H25保/06

【◯】 ぅむ! テキスト<9次:P119左 (d)>

・アンモニア冷凍装置に取り付けた不凝縮ガス分離器から不凝縮ガスを排出する際には、除害設備を設けて、アンモニアを直接大気中に排出しないようにする。 H28保/06

【◯】 ぅむむ! テキスト<9次:P119左 (d)>

・フロン排出抑制法により、フルオロカーボン冷凍装置に不凝縮ガス分離器を用いることなく、フロン類充填回収業者により不凝縮ガスを含んだ冷媒ガスを全量回収し、冷媒を再充填しなければならない。 by echo

【◯】 「フロン排出抑制法」云々の文章は、テキスト9次改訂版から追加された。出題されるかな?

油回収器 P119

テキスト<9次:P119 (9.10 油回収器)>です。

・フルオロカーボン冷凍装置の満液式蒸発器に油回収器を付けるのは、蒸発器内の冷媒中の油濃度が一定値以上にならないようにして、圧縮機が潤滑油不足になるのを防ぐためである。 H14保/06

【◯】 題意の通り。テキスト<9次:P119左下 (9.10 油回収器)>の冒頭部分から読むと良い。

冷媒液強制循環液ポンプ P120

テキスト<9次:P120 (9.11 冷媒循環液ポンプ)>です。

・大形冷凍装置の満液式蒸発器がコイル式の場合、温度自動膨張弁で蒸発量に相当する冷媒液を制御する。 H22保/06

【×】 これは、レアな問題。テキスト<9次:P120左 3行目>(「蒸発量に相当する…」云々は、<9次:P108「(2)冷媒液強制循環式用フィンコイル蒸発器」>を読むと良い。)

大形冷凍装置の満液式蒸発器がコイル式の場合、液ポンプで蒸発量に相当する冷媒液を制御する。

・大形冷凍装置において、冷媒を液ポンプで強制循環する冷媒液強制循環式蒸発器の場合では、液ポンプは通常密閉式のキャンドポンプを使用し、この蒸発器の冷媒循環量は、一般に蒸発量の3~5倍程度とする。 H26保/06

・大形冷凍装置において、冷媒を液ポンプで強制循環する冷媒液強制循環式蒸発器の場合、通常は、液ポンプに密閉式のキャンドポンプを使用する。この蒸発器の冷媒循環量は、一般に、蒸発量の3~5倍程度とする。 H06保/06

【両方 ◯】 テキストを満遍なく一読しましょ。テキストは<9次:P120左上冒頭>です。 健闘を祈る!(令和6年度は文章が微妙に違うので別にした。)

リキッドフィルタ、サクションストレーナ

過去問が見当たらない。はてな?予想問題(by echo)を追加。(2023(R05)/09/27記ス)

・冷凍装置の冷媒中にゴミや金属粉などの異物が混入して障害を起こすのを防ぐため、冷媒蒸気をフィルタに通したり、冷媒液をストレーナに通したりして異物を除去する必要がある。 by echo

【×】 覚えましょ。「液はフィルタ」「蒸気はストレーナ」(逆のような気がしてくるけどね)テキスト<9次:P120右 7行目>

冷凍装置の冷媒中にゴミや金属粉などの異物が混入して障害を起こすのを防ぐため、冷媒液をフィルタに通したり、冷媒蒸気をストレーナに通したりして異物を除去する必要がある。

・サクションストレーナは、施工工事中のごみが入る場合が考えられるときに、それを除去するため圧縮機吸込口に取付ける。 by echo

【◯】 ちょと、日本語が変かな? テキスト<9次:P121右 3行目~>

05/05/21 07/12/07 08/01/20 09/03/08 10/10/10 11/07/28 12/05/20 13/09/21 14/09/20 15/07/04 17/12/15 19/09/24 20/01/09 22/03/23 23/09/27 24/12/05 24/12/05

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/26 新設】(← 履歴をここに作った日)

- 「油回収器」の問題を「油分離器」ページより引っ越しした。 (2017/01/04)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。(2017(H29)/01/05)

- H29年度に出題された「中間冷却器」の項目を、先頭に追加。(2017/12/14)

- H29年度に出題された「サイトグラス」の項目を追加。(2017/12/15)

- 図を追加。文章見直し。(2019(R1)/09/24)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/27)

- 解説等、全体的に見直し。(2023(R05)/09/27)

- 「中間冷却器」解説等、見直し。(2024(R06)/12/05)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院