配管材料・接続方法 P156~P158(P150~P152)

材料は「SGP」「アルミニウム合金」、接続は、継ぎ手の「ろう付け」あたりがキモ。

- 11.3 配管の接続方法 P157~P158

- (1) 溶接式管継手 P157

- (2) ろう付管継手 P157

- (3) フランジ継手 P157

- (4) フレア管継ぎ手 P157~P158

- (5) ねじ込み管継ぎ手 P158

テキストは『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P157~P158(P149~P152)>です。一度は、熟読しましょう。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

配管材料

配管材料の記号や性質等、わりと手強いと思われ。テキスト<9次:P156 (11.2 配管材料)> 参考) SPG(Steel Gas Pipe) STPG(Steel Tube Pipe General)

(a)腐食 (b)種類 (c)可とう管

テキスト<9次:P156左(a)(b)(c)>

・フルオロカーボン冷凍装置の冷媒配管に銅管を使用できるが、腐食の問題から鋼管は使用できない。 H14保/07

【×】 問題をよく読んで、銅管と鋼管の文字の違いに注意しよう。

フルオロカーボンは、銅管も鋼管も腐食の問題はない。テキスト<9次:P156左 (b)>辺りから読み取るしかないかな。

・アンモニア冷媒の配管材料として、銅管及び銅合金は使用できない。また、フルオロカーボン冷媒では、2%以上のマグネシウムを含有したアルミニウム合金は使用できない。

H16保/07

【◯】 ピンポン。テキスト<9次:P156左 (b)> 注)下記の「「2%以上」と「2%を超える」について」を読むこと。

・アンモニア冷媒の配管材料として、銅および銅合金は使用できない。また、フルオロカーボン冷媒では、2%を超えるマグネシウムを含有したアルミニウム合金は使用できない。

H25保/07

【◯】 ぅむ!(H16年度と四文字(超える)ちがい。)テキスト<9次:P156左 (b)>

「2%以上」と「2%を超える」について

- 「2%以上」 ← 2%を含む

- 「2%を超える」 ← 2%を含まない

H16年度は「2%以上」で、H25年度は「2%を超える」となっているが、echoの誤植ではない。原文のままである。

手元にあるテキストによると、「第3次改訂版:平成13年(2001)11月30日」では「2%以上」と記されており、「第6次改訂版:平成19年(2007)11月30日」では「2%を超える」と記されている。4次か5次あたりで変更されたようである。

現在(令和4年(2022)3月24日)であるが、最新の「8次改訂版:平成27年(2015)11月20日」でも「2%を超える」である。よって、H16年の問題は【◯】とされているが、現在、出題されれば【×】になると思われる。(たぶん、そんなひっかけ問題は出題されないと思うけど…。)

【追記】 9次改訂版(令和4年11月8日改訂)は、「2%を超える」。(2023(R05)/09/27記ス)

(d)低温ぜい性

テキスト<9次:P156左右 (d)>

低温用配管の使用限界温度

- 配管用炭素鋼鋼管(SGP): - 25 ℃ まで

- 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG): - 50 ℃ まで

年代順に並べてあります。

・配管用炭素鋼鋼管(SGP)を-35℃の低温用配管として使用した。 H22保/07

【×】 ぅ~ん、-25℃だ。覚えるのが大変だね。STPGは-50℃だから、-25と-50を記憶に留めておけばよいかな。 テキスト<9次:P156左~右 (d)>

・低温配管では、圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)は-25℃まで、配管用炭素鋼鋼管(SGP)は-50℃までは使用することができる。 H24保/07

【×】 健闘を祈る。

「低温配管では、圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)は-50℃まで、配管用炭素鋼鋼管(SGP)は-25℃までは使用することができる。」

・フルオロカーボン冷凍装置の冷媒配管には銅管が使用できるが、配管用炭素鋼鋼管(SGP)は-20℃以下の低温では使用できない。 R01保/07

【×】 もう覚えました? -25℃

まで、使用できますね!

・低温配管には、配管用炭素鋼鋼管(SGP)や圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)などがあり、SGPのほうがSTPGよりも低温で使用することができる。 R02保/07

【×】 (STPG)は-50℃、(SGP)は-25℃

と覚えるしかない。

低温配管には、配管用炭素鋼鋼管(SGP)や圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)などがあり、STPGのほうがSGPよりも低温で使用することができる。

又は、(参考:今後の引掛け対応のために)

低温配管には、配管用炭素鋼鋼管(SGP)や圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)などがあり、SGPよりもSTPGのほうが低温で使用することができる。

・圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)を-25℃、配管用炭素鋼鋼管(SGP)を-50℃の低温配管に使用した。 R07保/07

【×】 ぅむ❗️☺️

圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)を-50℃、配管用炭素鋼鋼管(SGP)を-25℃の低温配管に使用した。」

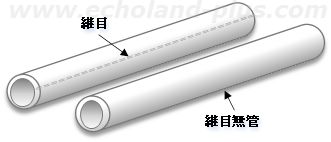

(e)継目無管 (f)毒性と温度

テキスト<9次:P156右 (e)(f)>

・アンモニア冷凍装置の配管に、配管用炭素鋼鋼管(SGP)を使用した。 H15保/07

【×】 配管用炭素鋼鋼管(SGP、ガス管)は、毒性冷媒は使用不可。「毒性」を覚えよう。テキスト<9次:P156右 (f)>

・アンモニア冷凍装置において、-35℃の冷媒ガス用低温配管には、配管用炭素鋼鋼管(SGP)を一般的に使用する。 H29保/07

・アンモニア冷凍装置において、-35℃の冷媒ガス用低温配管には、一般に、配管用炭素鋼鋼管(SGP)を使用する。 R03保/07

【両方 ×】 -35℃にまどわされないように。アンモニアは毒性なのでSGPは使用できないですね。テキスト<9次:P156右 (f)>

・アンモニア冷凍装置の低圧側運転圧力が1.0MPa以下の場合、一般的に配管材料として配管用炭素鋼鋼管(SGP)を使用できる。 H30保/07

【×】 使用できません!

久々に圧力とのコラボ問題が出ました。圧力や使用温度に惑わされないように、関係ないですね!とにかく(SGP)は、アンモニアは駄目。

・100℃を超える圧縮機の吐き出しガス配管に、配管用炭素鋼鋼管(SGP)を使用した。 by echo

【×】 100℃を超える耐圧部分には使えません!「100℃」を覚えよう。テキスト<9次:P156右 (f)>

(g)アルミニウム管

テキスト<9次:P156右 (g)>

・空気冷却器などの管の外面が水や湿気に触れる部分には、純度が 99.7 % 未満のアルミニウムを使用してはならない。 by echo

【◯】 そういうことだそうです。テキスト<9次:P156右 (g)>

配管の接続方法(継ぎ手) P157~P158

継手の問題は、ポツリポツリと出題されるようですねぇ。これもわりと、手強い。ろう材がポイントかな。それと、ろう付け温度の把握。

・冷凍装置に用いる止め弁は、耐圧、気密性能が十分で、冷媒の流れの抵抗の小さいことが要求される。弁と管との接続方法には、フランジ式、フレア式、溶接式、ろう付け式およびねじ込み式などがある。 R04保/07

【◯】 <解説略>

(1)溶接式管継手

・フランジ継手などで取り外しの必要のない鋼管は、ろう付けによって接合する。ろう付けには BAg 系のろう材がよく使われている。 H28保/07 R07保/07

【×】 正しい文章にしてみましょう。テキストは<9次:P157左>

フランジ継手などで取り外しの必要のない鋼管は、溶接継手とする。ろう付けには BAg 系のろう材がよく使われている。

「溶接」と「ろう付け」は違うので注意。ろう付けは、ま、接着剤でくっつける感じ。

(2)ろう付け管継手

「差込み深さ」と「ろう材とろう付け温度」に分類してあります。問題こなせば大丈夫でしょう。テキスト<9次:P157>

差込み深さ

問題こなせばなんとなく分かってくる。とりあえず「6mm」を覚えておけばいいかな。テキスト<9次:P157 表11.3>

・外径 25.4 mm の銅管をろう付けにより接合する場合、ろうによる接着力とせん断に対する抵抗力で強度をもたせるものであるから、はまり込み深さを 50 mm 以上、隙間を 0.5 mm 以上にした。H18保/07

【×】 覚えきれねー!と、文句を言ってもしょうがないので、テキスト<9次:P157 (表11.3 鋼管及び銅合金継ぎ手の最小差し込み深さ )>)を見ると、一番大きい外径 45 ㎜ でも最小はまり込み深さは 14 ㎜ になっているから、設問の 50 ㎜ は 明らかに大きすぎておかしい… と、気が付けばいいのだけど。ある意味サービス問題かも。

・銅管は、銀ろうや黄銅ろうなどのろう材を使用し、ろう付けにより接合する。ろう付けは、銅管を差し込んで接合面を重ね合わせ、その隙間に溶けたろう材を流し込み溶着させる。差込みの最小深さは 3 mm とする。 H24保/07

【×】 ぉーい!今度は 3 ミリって、少なすぎでしょw.

表によれば一番少なくても 6 mm である。テキスト<9次:P157 表11.3>を、よく見ておけば、あなたなら余裕。

・銅管のろう付けは、ろう付け継手に銅管を差し込んで接合面を重ね合わせ、その隙間に溶けたろう材を流し込み溶着させる。銅管の外径が 5 mm 以上 8 mm 未満では、最小差込み深さは 3 mm とする。 R03保/07

【×】 3 mm が好きだねw. テキスト<9次:P157 表11.3>をじっくりながめておくしかない。

「銅管の外径が 5 mm 以上 8 mm 未満では、最小差込み深さは 6 mmとする。 」

ろう材とろう付け温度

ろう付温度の比較が大変です。テキスト<9次:P157右 真ん中辺り>

- BAg(銀ろう)系ろう材: 625~700 ℃

- BCuZn(黄銅ろう)系ろう材: 850~890 ℃

・銅管の接合にはろう付けが使用され、ろう材には銀ろう(BAg)系が使用されるが、黄銅(BCuZn)系のろう材も使用される。 H20保/07

・一般的に、鋼管の接合にはろう付けが使用される。ろう材には銀ろう(BAg)系が用いられるが、黄銅ろう(BCuZn)系も使用できる。 H30保/07

【両方 ◯】 「銀ろう(BAg)系」と「黄銅ろう(BCuZn)系」の記憶は、必須。

・ろう付けに使用するろう材はBAg(銀ろう)系とBCuZn(黄銅ろう)系があるが、ろう付け温度はBAg系のほうが高い。 H22保/07

【×】 ろう付けに使用するろう材はBAg(銀ろう)系とBCuZn(黄銅ろう)系があるが、ろう付け温度はBAg系のほうが低い。

・銅管のろう付けは、 BAg(銀ろう)系、BCuZn(黄銅ろう)系などのろう材を使用し、銅管にろう付け継手を差し込んで接合面を重ね合わせ、その隙間にフラックスを用いて溶けたろうを流し込み溶着させる。ろう付け温度は、BAg系のほうがBCuZn系よりも高い。 H26保/07

【×】 銅管のろう付けは、 BAg(銀ろう)系、BCuZn(黄銅ろう)系などのろう材を使用し、銅管にろう付け継手を差し込んで接合面を重ね合わせ、その隙間にフラックスを用いて溶けたろうを流し込み溶着させる。ろう付け温度は、BAg系のほうがBCuZn系よりも低い。

・銅管のろう付けに使用するろう材にはBAg系とBCuZn系のろう材があり、BAg系のほうがろう付け温度が高い。 H27保/07 R04保/07

【×】 正しい文章は、

銅管のろう付けに使用するろう材にはBAg系とBCuZn系のろう材があり、BAg系のほうがろう付け温度が低い。

・銅管のろう付けに使用するろう材には、BAg系とBCuZn系のろう材がある。BCuZn系のろう付け温度は、BAg系より高い。 R01保/07

【◯】 今度は【◯】です。素晴らしきかな、日本語をお楽しみください。

・銅管のろう付けに使用するろう材には、BAg系やBCuZn系などのろう材があり、BCuZn系のほうがBAg系よりもろう付け温度が高い。 R02保/07

【◯】 今度も【◯】です。(BAg系625~700℃、BCuZn系850~890℃)もう、どんな日本語でも大丈夫ですよね!

・銅管のろう付けは、ろう付け継手に銅管を差し込んで接合面を重ね合わせ、その隙間にフラックスを用いて溶けたろうを流し込み溶着させる。ろう付けに使用するろう材は、BAg(銀ろう)系、BCuZn(黄銅ろう)系などを使用する。ろう付け温度は、BAg 系のほうがBCuZn 系よりも高い。 R05保/07

【×】 ぅむ。

「銅管のろう付けは、ろう付け継手に銅管を差し込んで接合面を重ね合わせ、その隙間にフラックスを用いて溶けたろうを流し込み溶着させる。ろう付けに使用するろう材は、BAg(銀ろう)系、BCuZn(黄銅ろう)系などを使用する。ろう付け温度は、BCuZn系のほうが BAg系よりも高い。」

・銅管のろう付けに使用するろう材は、BAg系のろう材がよく使われている。BAg系のろう材は、ろう付け温度が625~700℃で、溶融したろうの流動性はよいが、BCuZn系のろう材よりも強度は劣る。 R06保/07

【×】 正しい文章は、

「銅管のろう付けに使用するろう材は、BAg系のろう材がよく使われている。BAg系のろう材は、ろう付け温度が625~700℃で、溶融したろうの流動性はよく強度も大きい。BCuZn系のろう材も使われるが、ろう付け温度が800~890℃で、強度が若干劣る。」

(3)フランジ継手

イメージない方は → 「フランジ継手」Google画像検索 テキストは<9次:P157右下>

(4)フレア管継手

イメージない方は → 「フレア継手」Google画像検索 テキストは<9次:P157右下~P158左>

・管径が 19.05 mm までの小口径の銅管で取り外す可能性のある部位には、フレア継手を使用することが多い。 by echo

【◯】 素直に【◯】。まさか「19.05mm」や「銅管」で💩問題を作るのかしら?

・管径が 16.05 mm までの小口径の鋼管で取り外す可能性のある部位には、フレア継手を使用することが多い。 by echo

【×】 早速💩問題を作ってみた。「鋼管」「銅管」よく見よう。👀

正しい文章は、

管径が 19.05 mm までの小口径の銅(どう)管で取り外す可能性のある部位には、フレア継手を使用することが多い。

テキストは<9次:P157右下~>

・管径が 19.05 mm までの小口径の銅管で取り外す可能性のある部位には、フレア継手を使用することが多い。フレアナットを過大に締め過ぎると、銅管のフレア部の肉厚が薄くなって割れることがある。 R04保/07

【◯】 ぉっと、令和になって初出題。素直な【◯】問題でした。:) テキスト<9次:P157右下~P158左>

(5)ねじ込み管継手

イメージない方は → 「ねじ込み継手」Google画像検索 テキストは<9次:P158左>

05/05/21 07/12/08 08/01/20 09/03/08 10/10/10 11/07/28 11/07/28 12/05/20 13/09/27 14/09/05 16/09/16 17/12/15 19/09/24 20/11/22 22/03/23 23/09/27 25/12/20

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/28 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。(2017(H29)/01/05)

- 配管材料〔H29保/07〕

35℃の冷媒ガス用

→-35℃の冷媒ガス用

に訂正。 他、全体的に見直し。(2019(R1)/09/24) - 配管材料を2分割。(2019(R1)/09/24)

- 全体的に見直し。(2022(R04)/03/24)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/27)

- 解説等見直し。(2023(R05)/09/27)

- 「(4)フレア管継手」解説の誤字修正および見直し。(2025(R07)/10/26)<

- 「(d)低温ぜい性」見直し。(2025(R07)/12/20)<

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院