吸込み蒸気配管・油戻し管 P161~P164(P115~P157)

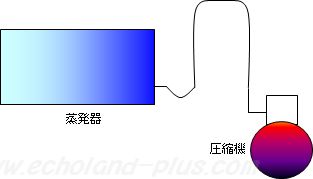

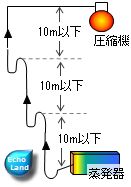

冷凍サイクル概略図 吸込み蒸気配管

吸込み蒸気配管は、蒸発器出口から圧縮機まで、液溜まり防止や油戻しの工夫が必要です。

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P161右(8次:P155左) (11.4.3 吸込み配管) >と、<9次:P163右(8次:P157右) (11.4.4 油戻し管(返油管)) >です。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

(1)吸込み蒸気配管の管径 (a) (b) P161

吸込み蒸気配管の管径は、(a) 圧力降下、(b) 蒸気速度を考慮して決める。

(a)圧力降下 P161

圧力降下の考慮は大切です。テキスト<9次:P161右>

・吸込み蒸気配管での圧力降下は、圧縮機の能力に大きく影響するため、吸込み蒸気の飽和温度が 2 K に相当する圧力降下を超えないように、できるだけ小さくするように考慮する。 by echo

【◯】 これは予想問題だけども、「吸込み蒸気の飽和温度が2Kに相当する圧力降下を超えない」は、覚えておいたほうが良いかも…。

(b)蒸気速度 P161

吸込み、吐出し共に、

- 横走り管:3.5m/s以上

- 立ち上がり管:6m/s以上

・圧縮機吸込み管立ち上がり部の流速は、3m/s以下がよい。 H13保/07

【×】 ぅむ! 6m/s以上です!

「横走り管 3.5m/s以上、立ち上がり管 6m/s以上(吸込み、吐出し共に)」これ覚えて損は無い!

・フルオロカーボン冷凍装置では、吸込み配管内の蒸気速度が大きいと、流れの抵抗による圧力降下が大きくなるので、一般に立ち上がり管での蒸気速度は3m/s以下になるように管径を決める。 H16保/07

【×】 ぅむ。6m/s以上です。

ちなみに、(参考として記す。)

「3m/s」は、ユニットクーラの全面風速の数値に使われている。テキスト<9次:P97右 下から3行目>混同するかな!?

(2)吸込み蒸気配管の施工上の注意 P161~P163

(a)~(g)の項目を適に分類しました。

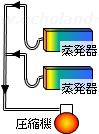

(a)二重立ち上がり管 P161~162

テキスト読んで一生懸命理解した人間に対し…、なんとか間違えるように問題が作成されている感がある。(怒)健闘を祈る。 テキスト<9次:P161右下~P162左>

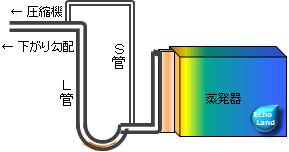

容量制御時に、蒸気の流速が落ちると冷凍機油が運ばれないので、L管のトラップに油溜まり、蒸気はS管を通る。全負荷に戻ると、蒸気はL管とS管の両方を通る。

・容量制御装置付きのフルオロカーボン多気筒圧縮機の立ち上がり吸込み配管は、最大負荷時に返油のための最小蒸気速度が確保されていれば、とくに二重立ち上がり配管にする必要はない。 H20保/07

【×】 ぅむ!圧縮機最大負荷時に最小蒸気速度が確保されていると、軽負荷時に返油に必要な蒸気速度が確保できないので、細い配管を設けた二重立ち上がり配管が必要になる。

・容量制御装置をもつ圧縮機の吸込み管では、アンロード運転やロード運転の負荷変動時の返油のために必要な最小蒸気速度を確保するため、ニ重立ち上がり管を設けることがある。 H24保/07 H30保/07( 吸込み蒸気管

以外同じ)

・容量制御装置をもつ圧縮機の吸込み蒸気配管では、アンロード運転時にもフルロード運転時にも、返油に必要な最小蒸気速度を確保するため、二重立ち上がり管を設けることがある。 R07保/07

【両方 ◯】 その通り!

・フルオロカーボン冷凍装置で、容量制御装置をもった多気筒圧縮機の立ち上がり吸込み配管は、最小負荷時にも最大負荷時にも、返油のために必要な最小蒸気速度が確保できるように二重立ち上がり管を設けることがある。 H24保/07

【◯】 ぅむ。<解説略>

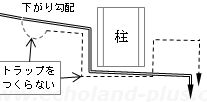

(b)横走り管と圧縮機近くのトラップ P162

テキスト<9次:P162左 (b)>

横走り配管概略図

・容量制御装置(アンローダ)を持った多気筒圧縮機の吸込み配管に、軽負荷運転時での油戻りをよくするために、圧縮機の近くにトラップを設けた。 H15保/07

【×】 圧縮機の近くにトラップを設けるのは絶対駄目。テキスト<9次:P162左(b)の最後(図11.13)>(トラップがあると、軽負荷運転時、再始動時、軽負荷から全負荷に変わったときに、液が一気に圧縮機へ)

・圧縮機吸込み側の横走り管には適当な間隔でUトラップ(U字状の配管)を設け、液戻りを防ぐ。 H19保/07

【×】 この問題、絶対落としちゃ駄目だよ。

Uトラップを設けず下り勾配にする。テキスト<9次:P162左 (b)>読んでね。なお、吸込み蒸気立上り配管が非常に長い場合は中間トラップを設けるようにと、(c)にあるから混同しないこと。

配管の問題は、吸込み、吐出し、機器の位置などイメージしてください、ノートにガンガン図を書いてみよう。

ま、甘いコーヒーでも飲んでからにしましょうか・・・・頑張ろう。

・大型の冷凍装置では、圧縮機の吸込み側の横走り管が非常に長い場合、途中にUトラップを設けて、液戻りを防止する。 H25保/07 R02保/07

【×】 横走り管には、Uトラップを設けては絶対ダメです。テキスト<9次:P162左 (b)>

・吸込み蒸気配管の横走り管にトラップを設けることにより、負荷変動時の油や冷媒液をためて、液が圧縮機に戻るのを防止する。 R01保/07 R03保/07(「溜めて」他同じ)

【×】 わざわざ液を溜めては駄目ですよね!間違えるようなら勉強不足バレバレです。

(c)長い立上りの吸込み蒸気配管 P162

テキスト<9次:P162左右 (c)>

長い立ち上がり配管10m毎のトラップ配管概略図

・圧縮機の下方25mに蒸発器があるとき、圧縮機吸込み管に10m程度ごとにトラップを設けた。 H17保/07

【◯】 そうだね、10メートル毎にトラップをつけると油が戻りやすくなる。ただし、圧縮機の下に蒸発器があり、かつ、配管が非常に長い場合だけ。<9次:P162(c)と図11.14>

圧縮機が蒸発器よりも下側(圧縮機の上に蒸発器がある)の場合は内容が違ってくるよ、<9次:P162(d)と図11.15>テキストよく読んでね。

・吸込み蒸気配管の施工では、立ち上がり吸込み蒸気配管が非常に長い場合には、約10mごとに中間トラップを設ける。これは、冷凍機油が戻りやすいようにするためである。 R05保/07

【◯】令和に久々の登場。 H27と同等文。

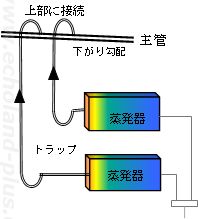

(d)圧縮機が蒸発器より下にある場合 P162~163

テキスト<9次:P162(d) 図11.15>

圧縮機が上の方にある場合の長い立上り管は約10m毎に中間トラップが必要でしたが、この場合は蒸発器出口に小さなトラップを設け、いったん蒸発器上部まで立ち上げてから圧縮機に接続する。

・圧縮機が蒸発器よりも下側に設置されている装置の吸込み配管は、装置停止中に冷媒液が圧縮機に流れ落ちるのを防止するため、蒸発器からその上部まで一度立ち上げてから圧縮機に接続した。 H15保/07

【◯】 うむ。 「圧縮機が蒸発器よりも下側に設置」を意識してね。<9次:P162(d) 図11.15>

・ポンプダウン停止をしない装置では、圧縮機が蒸発器より下側に設置されている装置の吸込み配管を、蒸発器上部まで一度立ち上げてから圧縮機へ接続し、装置停止中に冷媒液が圧縮機に流れ落ちるのを防止する。 H25保/07 R02保/07

【◯】 ま、そういうことです。

テキスト<9次:P162(d)と図11.15>をよく読み見ておくしかありません。(この問題は、P163左上の3行目「しかし、」からがポイントです。)

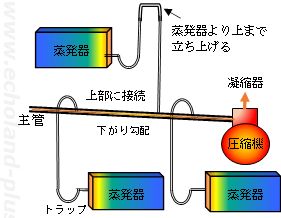

(e)蒸発器が2台以上 P163

テキスト<9次:P163右>

2台以上の蒸発器がある場合(2台の高さは同じ)

(f)蒸発器が2台以上異なった高さに P163

二問しかないんだけども…。平成23年度の問題は、長文の問題。1冷と間違えたのかもしれない。苦笑) 健闘を祈る。 テキスト<9次:P163右 (f)>

2台の蒸発器が圧縮機より下で異なる高さの場合

蒸発器が圧縮機より下にある場合は、無負荷の蒸発器に主管中の油や冷媒液が流れ込まないように、それぞれの吸込み蒸気管にトラップと立ち上がり管を設け、主管の上側に接続する

・2基以上の蒸発器が異なった高さに設置されている場合、それぞれの吸込み管にトラップと立ち上がり管を設け、主管に接続した。 H18保/07

【◯】 テキスト<9次:P163右(e),(f), 図11.17,図11.18> 吸込み配管は、まんべんなく出題され問題の種類が多い。テキスト読んで図を良く見ておこう。

2台の蒸発器が圧縮機より上で異なった高さの場合

蒸発器が圧縮機より上にある場合は、停止中に蒸発器から液が圧縮機に流れ落ちないように、蒸発器よりも高く立ち上がり管を設けて、主管に接続する。

・2基以上の蒸発器が異なった高さに設置されている場合は、それぞれの吸込み管にトラップと立ち上がり管を設け、主管に接続する必要がある。また、圧縮機が蒸発器よりも下部に設置されている場合は、停止中に冷媒液が圧縮機へ流れ落ちるのを防ぐため、吸込み管に小さいトラップを設け、蒸発器上部まで一度立ち上げてから圧縮機の吸込み配管に接続するが、圧縮機を停止するときに必ずポンプダウンを行う場合であってもこれらは必要である。 H23保/07

【×】 な、な、長い。😓

テキスト的には<9次:P163(f)>と該当の図(疲れたので図番号は略)問題文の後半にかけては、<9次:P162(d)>と該当の図です。正しい文章は、

「2基以上の蒸発器が異なった高さに設置されている場合は、それぞれの吸込み管にトラップと立ち上がり管を設け、主管に接続する必要がある。また、圧縮機が蒸発器よりも下部に設置されている場合は、停止中に冷媒液が圧縮機へ流れ落ちるのを防ぐため、吸込み管に小さいトラップを設け、蒸発器上部まで一度立ち上げてから圧縮機の吸込み配管に接続するが、圧縮機を停止するときに必ずポンプダウンを行う場合は、これらは必要としない。」

ポンプダウンとは、冷媒を受液器などに回収してから停止するということです。確かに、ポンプダウンで冷媒を受液器に回収するので流れ落ち防止のためのトラップや立ち上がりは不要です。

(疲れましたね、頑張れー。)

(g)防熱 P163

過去問がないので、予想問題 by echo 追加を置いておきます。テキスト<9次:P163右 (g)>

・吸込み蒸気配管には十分な防熱を施し、管表面における結露あるいは結霜を防止することによって吸込み蒸気温度の低下を防ぐ。 by echo

【×】 これは、3冷の平成28年度に出題されたものです。2冷では、果たして…。 (2022(R04)/03/25記ス)

吸込み蒸気配管には十分な防熱を施し、管表面における結露あるいは結霜を防止することによって吸込み蒸気温度の上昇を防ぐ。

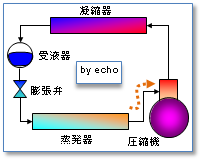

油戻し配管 P163~P164

令和になって初出題。

・フルオロカーボン冷凍装置では、蒸発器から圧縮機への油戻しが重要である。満液式シェルアンドチューブ蒸発器に取り付けられた油戻し配管では、絞り弁を通して油を含んだ冷媒液を少しずつ抜き出し、液ガス熱交換器で冷媒液を気化した後、圧縮機に油を戻している。 R03保/07

【◯】 レアーな問題です。テキスト<9次:P163右下~P164左上>を、一度でも読んでおくしかないかな。

・フルオロカーボン冷凍装置のシェルアンドチューブ満液式蒸発器に取り付けられた油戻し管では、絞り弁を通して冷凍機油を含んだ冷媒液を少しずつ抜き出し、液ガス熱交換器で冷媒液を気化した後、圧縮機に冷凍機油を戻している。 R05保/07

【◯】 ぉっと、令和はこの問題が主流になる❔

05/05/21 07/12/08 08/01/20 09/03/08 10/10/10 11/07/28 11/07/28 12/05/20 13/09/26 14/09/05 17/01/06 22/03/26 23/12/13 24/12/05 25/12/20

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/29 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。(2017(H29)/01/05)

- 立ち上がり管の蒸気速度3.5m/s → 6m/sに訂正。(2019(R1)/09/25)

- 吸込み蒸気配管3ページ分をここにまとめた。及び、図を変更・追加・分類・解説など全体的に見直し。(2022(R04)/03/26)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/28)

- 全体的に、見直し。(2023(R05)/09/28)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院